еӨ®и§ҶзҪ‘ж¶ҲжҒҜпјҡд»ҺжүӢжңәеұҸ幕еҲ°й«ҳжё…жҳҫзӨәпјҢжҲ‘们з”ҹжҙ»дёӯзҡ„еҗ„зұ»еҸ‘е…үеҷЁд»¶йғҪзҰ»дёҚејҖз”өзҡ„й©ұеҠЁгҖӮ然иҖҢпјҢжңүдёҖзұ»жҪңеҠӣе·ЁеӨ§зҡ„зЁҖеңҹжқҗж–ҷпјҢиҷҪиғҪдә§з”ҹиүІзәҜеәҰжһҒй«ҳзҡ„е…үзәҝпјҢдҪҶжҳҜеҚҙеӣ иҮӘиә«жҳҜвҖңз»қзјҳдҪ“вҖқиҖҢж— жі•иў«з”өжөҒзӣҙжҺҘзӮ№дә®пјҢиҝҷжҲҗдёәеӣ°жү°дё–з•Ң科еӯҰ家数еҚҒе№ҙзҡ„йҡҫйўҳгҖӮ

иҝ‘ж—ҘпјҢжё…еҚҺеӨ§еӯҰгҖҒй»‘йҫҷжұҹеӨ§еӯҰгҖҒж–°еҠ еқЎеӣҪз«ӢеӨ§еӯҰзӯүеӨҡжүҖй«ҳж Ўз§‘з ”еӣўйҳҹиҒ”еҗҲж”»е…іпјҢз ”еҸ‘еҮәдёҖйЎ№зӢ¬зү№зҡ„вҖңиғҪйҮҸеӨ–иЎЈвҖқжҠҖжңҜпјҢе®һзҺ°зЁҖеңҹжқҗж–ҷзҡ„й«ҳж•Ҳз”өиҮҙеҸ‘е…үгҖӮиҜҘзӘҒз ҙжҖ§жҲҗжһңзҷ»дёҠдәҶеӣҪйҷ…йЎ¶зә§з§‘еӯҰжңҹеҲҠгҖҠиҮӘ然гҖӢжқӮеҝ—гҖӮ

иҝҷжқҹзәҜеҮҖиҖҢзЁіе®ҡзҡ„е…үзәҝпјҢ并йқһжқҘиҮӘжҷ®йҖҡзҡ„зҒҜжіЎжҲ–LEDпјҢе®ғзҡ„жәҗеӨҙжҳҜдёҖз§Қз»ҸиҝҮзү№ж®Ҡи®ҫи®Ўзҡ„зЁҖеңҹзәізұіжқҗж–ҷгҖӮ

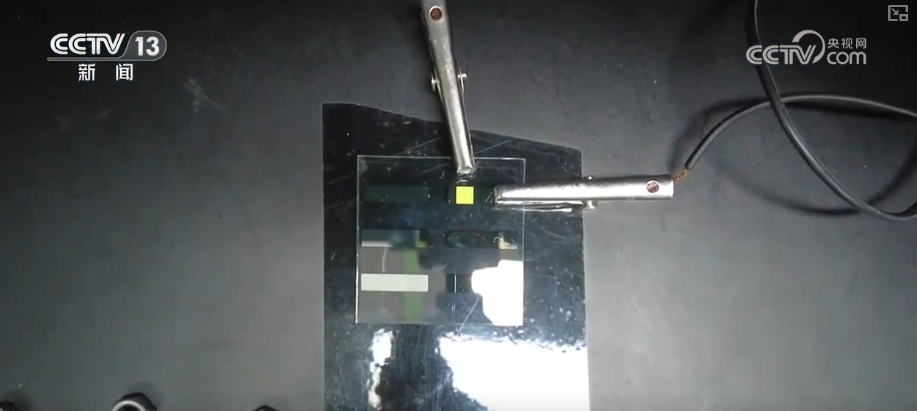

дј з»ҹдёҠпјҢзЁҖеңҹжқҗж–ҷдё»иҰҒдҫқйқ еӨ–з•Ңе…үжәҗжҝҖеҸ‘жүҚиғҪеҸ‘е…үпјҢйҡҫд»ҘзӣҙжҺҘз”Ёз”өжөҒй©ұеҠЁпјҢдёҘйҮҚйҷҗеҲ¶дәҶе…¶еңЁзҺ°д»Јз”өеӯҗи®ҫеӨҮдёӯзҡ„еә”з”ЁпјҢиҖҢиҝҷдёӘз ”з©¶еӣўйҳҹеҲҷйҖҡиҝҮеҲӣж–°зҡ„з»“жһ„и®ҫи®Ўз”Ёз”өзӮ№дә®дәҶзЁҖеңҹгҖӮ

жё…еҚҺеӨ§еӯҰж·ұеңіеӣҪйҷ…з ”з©¶з”ҹйҷўеүҜж•ҷжҺҲйҹ©дёүйҳід»Ӣз»ҚпјҢ他们и®ҫи®ЎдәҶдёҖдёӘзЁҖеңҹзәізұійў—зІ’е’ҢдёҖдёӘжңүжңәеҚҠеҜјдҪ“еҲҶеӯҗзҡ„еӨҚеҗҲжқҗж–ҷпјҢзӣёеҪ“дәҺжҠҠдёҖдёӘз»қзјҳзҡ„зәізұійў—зІ’еӨ–иЎЁз©ҝдёҠдәҶдёҖеұӮеҜјз”өзҡ„еӨ–иЎЈпјҢиҝҷж ·е®ғеҸҜд»Ҙжңүж•Ҳ收йӣҶжӯЈиҙҹз”өжһҒеҪўжҲҗзҡ„з”өеӯҗе’Ңз©әз©ҙдј иҫ“иҝҮиҝҮжқҘеҪўжҲҗзҡ„дёҖдёӘз”өеӯҗз©әз©ҙеҜ№гҖӮжңҖз»Ҳд»ҘиғҪйҮҸзҡ„еҪўејҸй«ҳж•ҲжіЁе…ҘеҲ°зЁҖеңҹзәізұіжҷ¶йҮҢйқўпјҢ然еҗҺдә§з”ҹеҸ‘е…үпјҢеҸҜд»ҘиҫҫеҲ°96.7%зҡ„иғҪйҮҸдј йҖ’ж•ҲзҺҮгҖӮ

дёҺзҺ°жңүзҡ„OLEDе’ҢйҮҸеӯҗзӮ№еҸ‘е…үжҠҖжңҜзӣёжҜ”пјҢзЁҖеңҹеҸ‘е…үжқҗж–ҷеңЁиүІзәҜеәҰгҖҒдҪҝз”ЁеҜҝе‘Ҫе’Ңдә®еәҰзЁіе®ҡжҖ§зӯүж–№йқўйғҪе…·жңүзӢ¬зү№дјҳеҠҝгҖӮйҖҡиҝҮе·§еҰҷзҡ„жқҗж–ҷи®ҫи®ЎпјҢз ”з©¶еӣўйҳҹиҝҳе®һзҺ°дәҶеҚ•дёҖеҷЁд»¶з»“жһ„дёӯи°ғжҺ§дёҚеҗҢзЁҖеңҹзҰ»еӯҗз»„еҗҲпјҢеҚіеҸҜиҺ·еҫ—д»Һз»ҝиүІеҲ°жҡ–зҷҪе…үпјҢз”ҡиҮіеҲ°иҝ‘зәўеӨ–е…үзҡ„е®Ҫе…үи°ұеҸ‘е…үиғҪеҠӣпјҢиҝҷе°ҶжһҒеӨ§з®ҖеҢ–зҺ°жңүжҳҫзӨәеҷЁд»¶еӨҚжқӮзҡ„еҲ¶еӨҮе·ҘиүәпјҢдёәдёӢдёҖд»ЈжҳҫзӨәжҠҖжңҜеҸ‘еұ•ејҖиҫҹдәҶж–°и·Ҝеҫ„гҖӮ

йҹ©дёүйҳіиЎЁзӨәпјҢе®ғйқһеёёйҖӮеҗҲеҒҡжҹ”жҖ§з”өеӯҗеҷЁд»¶пјҢзү№еҲ«жҳҜд»ҘеҗҺеңЁдәәзұ»еҒҘеә·жҲ–иҖ…еҒҡдј ж„ҹпјҢеҸӘиҰҒж¶үеҸҠеҲ°е…үз”өиҪ¬жҚўзҡ„пјҢе®ғе…·жңүйқһеёёе№ҝйҳ”зҡ„еә”з”ЁеүҚжҷҜгҖӮ

жҚ®д»Ӣз»ҚпјҢзӣёе…іжҲҗжһңдёәеҸ‘еұ•е…·жңүиҮӘдё»зҹҘиҜҶдә§жқғзҡ„ж–°еһӢжҳҫзӨәе’Ңдј ж„ҹжҠҖжңҜеҘ е®ҡдәҶеқҡе®һеҹәзЎҖпјҢд№ҹжңүжңӣеңЁжңӘжқҘдҪҺзўіжҺ’ж”ҫгҖҒй«ҳжҖ§иғҪзҡ„е…үз”өжҠҖжңҜйўҶеҹҹеҸ‘жҢҘе…ій”®дҪңз”ЁгҖӮ