香港文匯報訊(記者高鈺)香港大學醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系的研究團隊,在肝癌免疫治療領域取得突破性進展。他們發現腸道細菌「普通擬桿菌」(Phocaeicola vulgatus)會干擾免疫系統,導致部分患者對肝癌免疫療法產生耐藥性,揭示了腸道菌群在癌症治療中的關鍵影響,團隊提倡推動「腸道菌調控療法」,透過調整腸道微生態或補充關鍵代謝物,提升肝癌免疫療法的成效。有關結果已發表於國際期刊《Cell Reports Medicine》,為提升免疫療法成效提供嶄新方向。

免疫療法近年成為癌症治療的重要突破,惟部分肝癌患者對此反應不佳,原因未明。港大團隊遂透過分析肝癌患者的腸道菌群,成功鎖定普通擬桿菌為導致免疫治療失效的潛在元兇。研究指出,腸道菌群內數以萬億計的微生物影響著肝臟微環境。

港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床教授孔鳳鳴表示:「科學家早已發現到一種現象:癌症患者腸道菌群的組成與健康人士截然不同。這種差異不僅影響消化功能,腸道菌群更像是身體內部的隱形控制中心,通過複雜的『腸—肝軸』與肝臟腫瘤互相影響。」

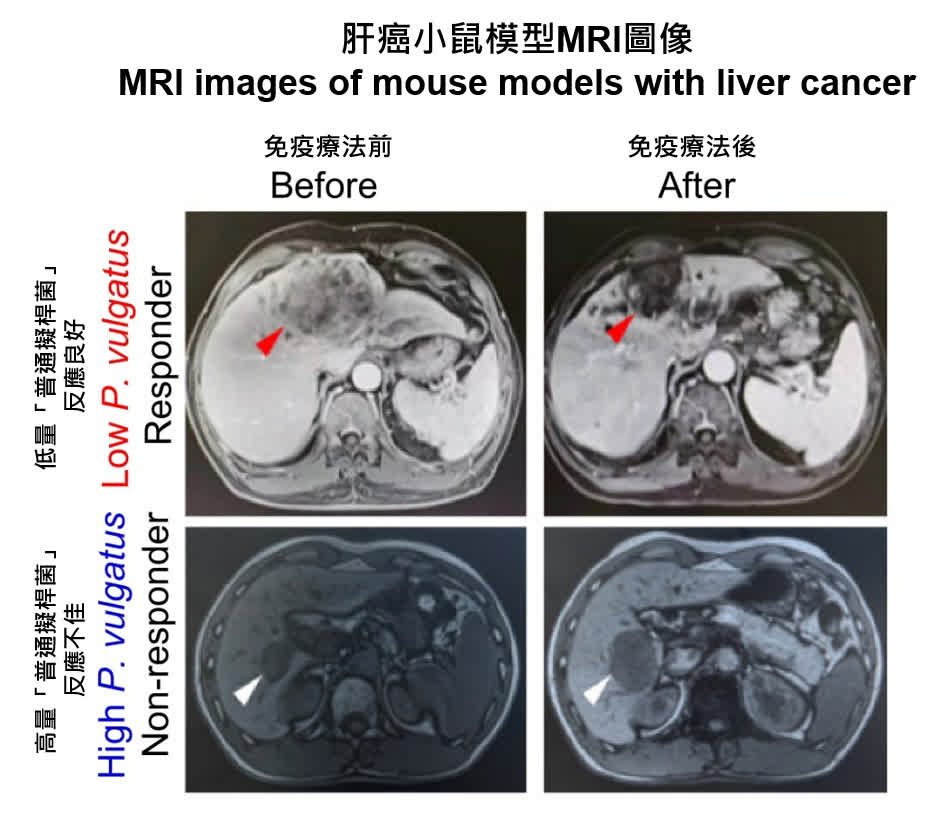

「腸—肝軸」是指腸道與肝臟之間的密切聯繫,腸道中的微生物會產生各種代謝物,這些物質經由血液或門靜脈直接流入肝臟,影響肝臟的免疫反應、代謝功能,甚至可能促進或抑制腫瘤的生長。研究團隊比對免疫療法反應不理想和耐藥性的肝癌患者中,普通擬桿菌的含量顯著升高。研究人員進一步將普通擬桿菌移植至肝癌小鼠模型,結果顯示原本對免疫治療敏感的小鼠,在移植後出現耐藥現象,證實此菌的確會干擾免疫系統,影響治療效果。

吲哚乙酸是一種重要的細菌代謝產物,能促進身體內殺傷性T細胞的活化和增殖,是免疫系統攻擊癌細胞的重要因子。當其濃度足夠時,這些T細胞能更有效地發揮作用,提升免疫治療的成功率。團隊發現普通擬桿菌會大量消耗合成吲哚乙酸所需的前體物質,減低吲哚乙酸在腸道中的含量,導致T細胞無法有效識別和攻擊腫瘤細胞,削弱免疫細胞功能而降低治療效果。

有關研究不僅揭示腸道菌如何導致肝癌免疫療法失效,同時提供了潛在的生物標誌,幫助未來開發「腸道菌調控療法」。這研究的第一作者趙彩甯博士後研究員指出,透過檢測肝癌患者腸道中普通擬桿菌的水平,可預測其對免疫療法的反應,讓醫生能根據患者的腸道菌群特徵,制定更有效的治療策略,例如透過補充吲哚乙酸或調整腸道菌群來提升免疫療效。」

0 已點過讚

0 已點過讚