央视网消息:为迎接2025年国际博物馆日,湖南博物院5月16日推出马王堆汉墓文物的一系列最新研究成果,通过“文化+科技”的结合展现古老文化遗产的新活力。

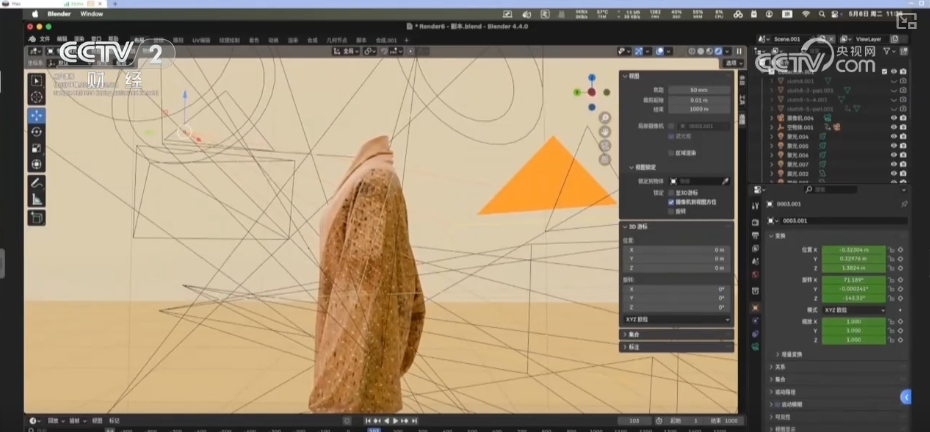

5月16日,“湖南马王堆丝织文物智能数字仿真复原”项目最新研究成果亮相,通过多项人工智能技术,构建了西汉直裾印花敷彩纱丝绵袍数字孪生模型。

这一复原对象是迄今所见最早的印花、敷彩相结合的丝织物,衣料上的纹样繁复精美,藤本植物的枝蔓为印花,蓓蕾、花穗和叶子为彩绘,展现出我国西汉服饰纺织、印染的超高水平。

研究团队实现了对这件马王堆丝织品极致复杂织造印染工艺的毫米级精度还原,创新结合仿制实物与动态仿真技术,首次动态呈现了西汉时期丝织服饰的穿着效果与织物垂坠质感。

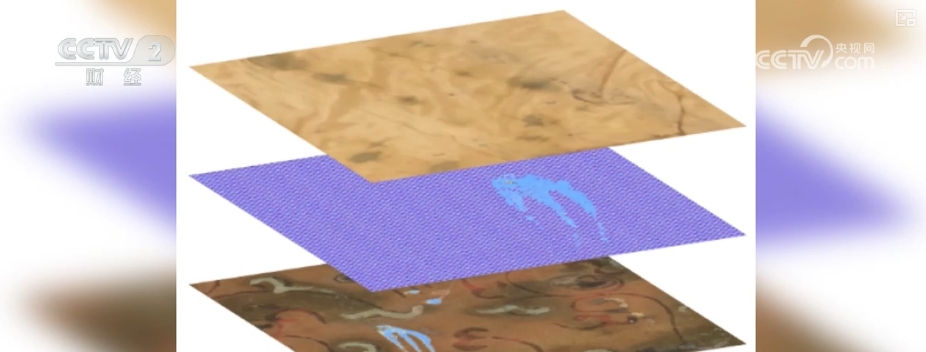

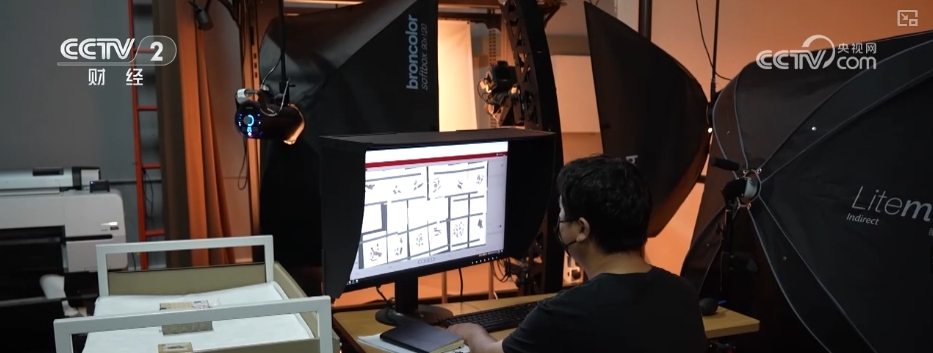

湖南博物院数据中心主任何也介绍,因为丝织品文物即珍贵又脆弱,他们基于长期以来对文物的研究,通过拍照、扫描、三维采集等手段,尽可能采集文物影像数据,掌握它的尺寸、版型、工艺细节。最后通过数字化建模和搭建AI辅助工具等一系列技术手段,在还原整体外形的同时,对文物本身有污损,还有无法采集的区域进行材质和纹样的生成推理,实现“档案级”仿真复原。

技术团队利用AI进行辅助纹样的生成,通过多模态文物数据训练,智能生成与文物风格、纹饰特征匹配的图案,精准纹样实现了“千花千面”。让模型在数字领域最大限度接近文物本身,并运用实物动捕技术进行文物动态质感模拟。

技术团队将进一步在湖南博物院内以数字化场景的方式展现数字仿真文物,将技术方案应用到更多丝织文物,让马王堆汉墓出土的更多精美衣物“动”起来、“活”起来。马王堆一号汉墓T形帛画发现改绘痕迹

湖南长沙马王堆汉墓发现于上世纪70年代,出土了数以万计的珍贵文物。众多研究者对马王堆文物展开持续研究。如今,伴随着各种新科技手段的跨界应用,不仅揭示出文物隐藏的更多信息,还对曾经的初步结论进行了修正。

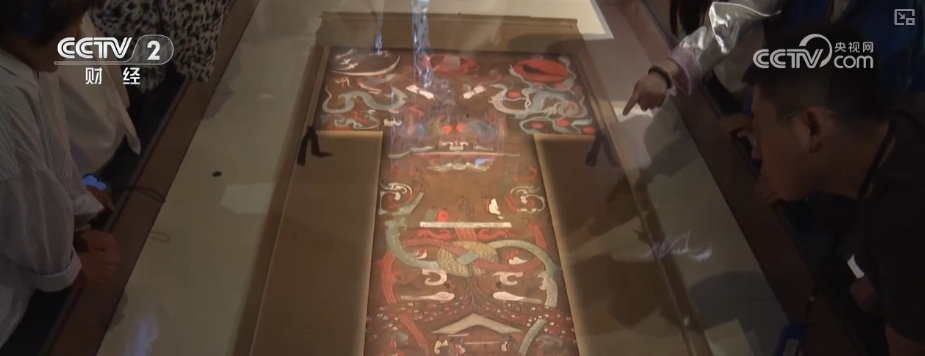

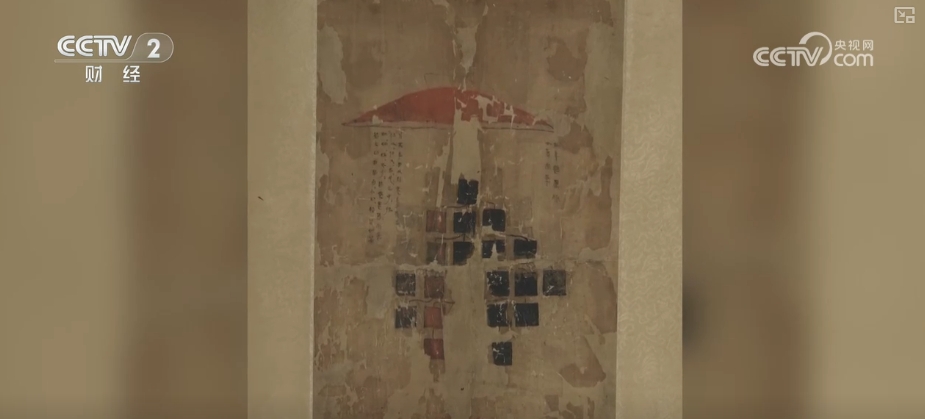

马王堆一号汉墓T形帛画,是马王堆文物中的珍宝。近期,研究人员运用运用多种光谱成像技术对这幅T形帛画进行检测时,发现了多处改绘的痕迹。一处改绘痕迹出现在T形帛画上部,这里描绘着天国大门左右两边,有两位天国守门神,拱手而坐,迎接墓主人灵魂升入天国。

影像显示,两位守门神的手部有明显改绘痕迹,原本是双手握玉圭,应为绘制帛画的匠人画出了底稿,但后来改动,把手部动作画成拱手状。

湖南博物院马王堆汉墓及藏品研究展示中心研究人员申国辉介绍,因为玉圭是一种礼器,用于觐见礼、祭礼盟誓,盛行于春秋战国时期。但西汉以后,玉圭出现得极少,东汉到唐代几乎都消失。他们推测,T形帛画的绘制可能经历了较长一段时间,社会礼仪风尚发生变化,玉圭也不再流行,最后就没有画上去。

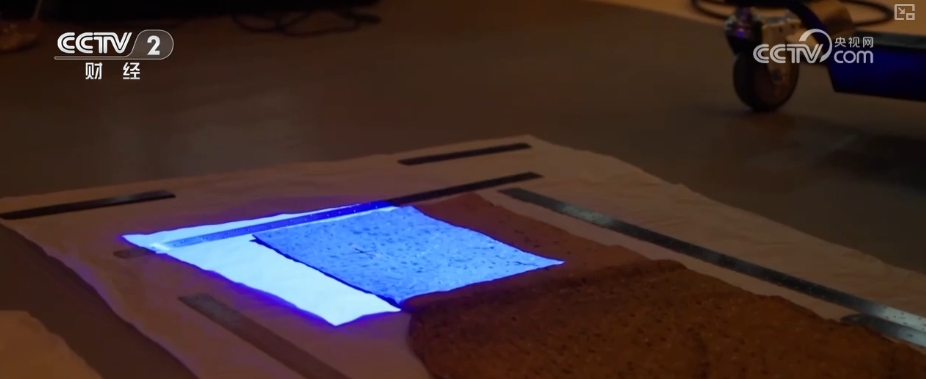

在湖南博物院的文物库房,X射线荧光光谱成像系统、多光谱相机、多波段红外光源等器材,成为研究人员发现文物隐藏信息的关键工具。它们能分层识别颜料、墨迹和底材,揭示文物的制作方法、修复痕迹与劣化产物,在文物的材料分析和工艺研究中展现出独特优势。除了帛画上的改绘痕迹,在马王堆三号汉墓出土的另一帛画上面,也新发现了若干文字。

申国辉介绍,过去他们对文物的研究,传统方式主要停留在文献层面,而现在综合运用自然科学检测、比较学研究、文化因素分析等跨学科研究的方法和技术手段,现在已经把文物研究推到了前所未有的深度和广度。文物数据数字化 帛书文字“活”起来

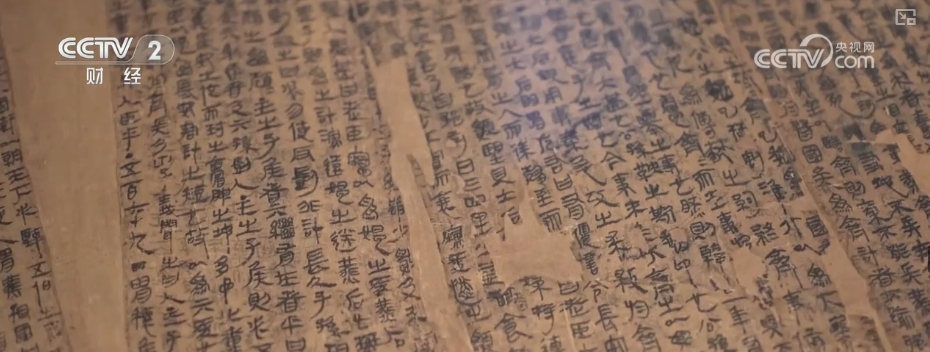

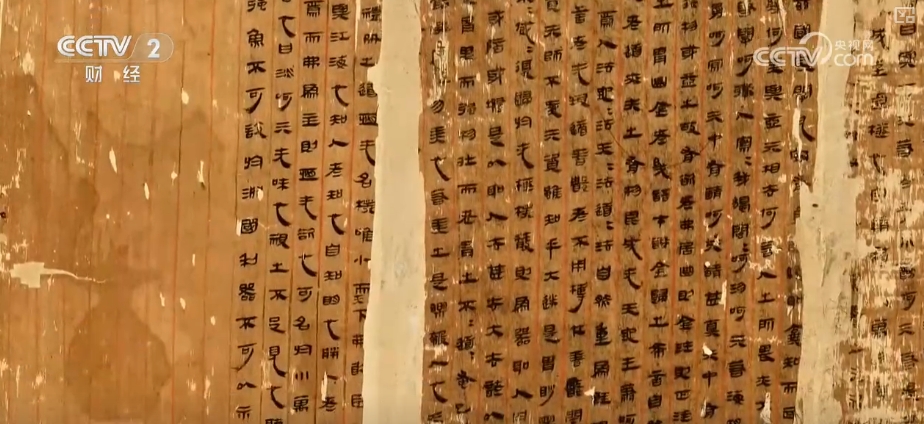

帛书是中国独有的一种用丝织品制成的书写材料,起源可以追溯到我国春秋战国时期。湖南长沙马王堆汉墓就出土了包含52种文献,共计13万余字的帛书。如何让这些帛书里的文字“活”起来?

在湖南博物院数据中心,技术人员通过高精度的文物数据采集,建立了包含22.87万张图片、3400件三维模型的文物数字化数据库。人们获取和分析文物信息更加便利,减少了直接接触帛书这一类脆弱文物的风险。

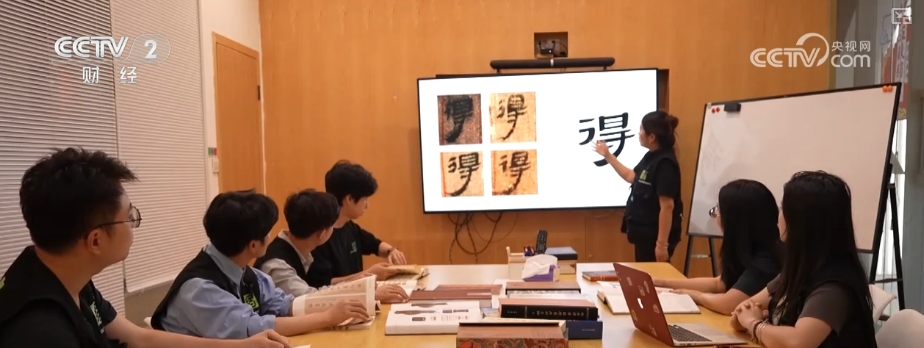

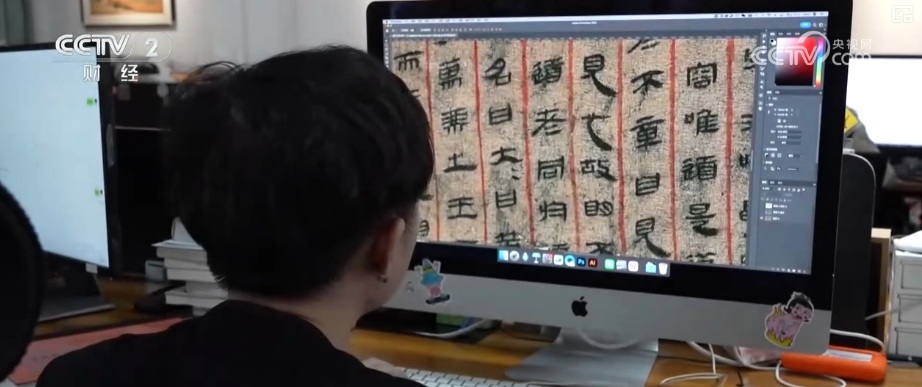

在湖南马栏山文化数字化创新中心,青年创意团队就以这些马王堆帛书的高清图档为依据,比对同一历史时期简牍、碑刻等文物图片,仔细分析帛书文字的笔画形态与书写规律。

湖南马栏山文化数字化创新中心负责人张准介绍,他们通过这个数字化采集成果,可以完整获取帛书文字所有细节,包括细微的笔画纹理,以及因年代久远产生的自然痕迹。设计师们可以放大、缩小、旋转,从各个角度观察帛书文字,精准提取字体的形态、结构和书写风格特征,然后转化为计算机可编辑的数字字体,让古老的帛书文字以数字形式“活”起来。

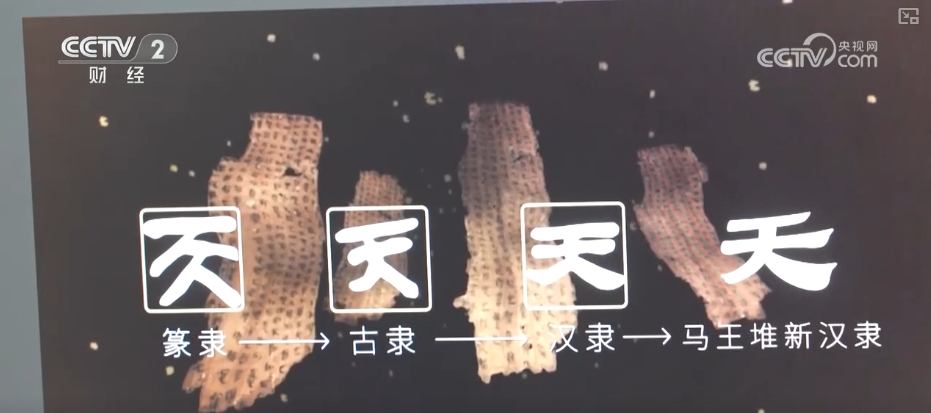

最新研究成果显示,马王堆帛书包含《老子》甲乙本、《周易》等52种文献。这些帛书及残片上可辨认的汉字共计13万余字之多,其书法可分为篆隶、古隶、汉隶三种,展现出汉字由篆转隶的鲜明特征。

技术人员以马王堆帛书中的汉隶为蓝本,通过AI生成模型扩写字体库及矢量化技术,经过标准化设计,提取出“马王堆新汉隶”数字字体,创建了约5000字的标准字库,并按照国家标准和国际编码要求,给每个字形都校对编码。后续,这一新字体将通过公益授权等方式,在公共服务领域应用。