香港文匯報訊(記者 張夢薇)「骨董」,「骨」取肉腐而骨存之意,「董」即知曉,存的當然是古人遺留之精華,而知曉的是歷史文化的傳衍與召喚。收藏研賞古物,是文人雅士追求的慕古情操,適逢香港本地知名收藏組織敏求精舍成立65周年,與香港藝術館合作假二樓專題廳舉行「鑒古識今─敏求精舍六十五周年」展覽,展出40多位會員收藏、香港藝術館藏的逾400件文物藏品,規模為敏求精舍歷來收藏展之冠。通過書畫、瓷器、玉器、漆器等品類珍玩,邀眾同遊於古人的德與藝,讓古董器物說故事、講五千載中華文化。來自敏求精舍的「達文堂」堂主陳永達、「懷海堂」堂主鍾棋偉二位藏家亦淺談藏事,講敏求精舍「好古敏求」收藏信條的堅守與「化私為公」心氣的傳承。

此次展覽按照主題分為「鑑古·識今」「清雅·瑰麗」「祈願·居常」「斧鑿·天工」「慕古·開新」等展區,串聯起器物之間的互動與對話。展品種類繁多,當中不乏皇家舊藏重量級文物,從藝術風格、紋飾意涵、復古創新等多重角度,展示出古人豐富的生活意趣,可觀其如何在起行坐臥的生活中融進藝術審美,又如何師法自然,以匠心做工,鑄造可以流傳後世的器物,詮釋從古代帝王、文人雅士到今日藏家所共通的鑒藏方式。

此次敏求精舍藏品展出延伸經緯,形成空前的展示規模,品類包羅中國書畫、陶瓷、青銅器、漆器、玉器、竹刻、傢具和鼻煙壺等,年代橫跨青銅時期至二十世紀。精選展品包括首次在香港展出的西周時期周㗬壺,曾為乾隆皇帝之御藏,保存完好,堪稱清宮舊藏青銅重器。其他珍品還有明代宣德官窯的精品青花穿花雙鳳紋瓶、清代傳世玉器中十分罕見的碧玉「萬國來朝」插屏、乾隆時期的金龍十二章紋吉服袍、構思精巧的晚明傢具子母屜六足六柱架子床(展中最大器物),以及張大千的臨石濤《秋林人醉圖》等。

以道聚賢 不改收藏初心

透過藏品,可窺見藏家的追求與取捨,所藏器物的內涵與其主人性情之間,總有千絲萬縷的關聯。陳永達是敏求精舍主席,身為「達文堂」堂主的他,回憶收藏之旅始於上世紀七十年代,當時正值蘇富比在香港開展中國文物拍賣業務,市場上精品眾多,價格相對較低,為收藏提供了黃金時機。在眾多品項中他專注於歷代皇室御用的官窯瓷器,認為官窯瓷器的工藝和藝術價值遠非民間製品或小件文玩所能比擬。「達文堂」的收藏體系集中在明代洪武至萬曆年間以及盛清康雍乾三朝的瓷器珍品,「因為明朝瓷器典雅,足堪玩味,而清朝瓷器瑰麗,品類繁富。」此次參展他即拿出二十多年前自己收藏的第一件文物——「清代順治年間的五彩百子圖蓋罐」,「當時這件是由蘇富比拍得,價錢不貴。」 陳永達介紹,這只「將軍罐」罐身與蓋面通體用釉下青花和釉上五彩繪「百子圖」,而繪畫的表現手法是承襲了晚明時期地方窯場的風格,非常有民間生活氣息,「罐子的肩部用青花冰裂紋作間飾,這是順治時期的風尚。」

「懷海堂」堂主鍾棋偉是香港著名藝術收藏家,作為敏求精舍副主席,他尤以收藏明清兩代官窯瓷器而著稱。此次重點參展藏品除了「清乾隆年間的藍色綢平金銀線繡纏枝菊金龍十二章紋吉服袍」之外,亦包括「大清雍正年製的仿汝釉雙犧耳尊」。他秉持 「欣賞重於擁有,研究重於收藏」 的理念,持續以研促藏,「我很喜歡研究每一季拍賣行發行的圖錄,每每仔細研讀後,會剪出自己喜歡的藏品頁保存好。」鍾棋偉自言是個「舊傳統的人」,一直靠讀拍賣著錄學習、做筆記,再將其歸納集結變成日後珍貴的研究資料,「收藏不是投機,而是熱愛,只有對中國傳統文化的由衷熱愛,才會讓收藏有意義。」

鍾棋偉堅信,藏家無論收藏什麼,都可以用有限的藏品,講出一個好故事,因此他特別注重儲存系列藏品,「我最鍾意就是儲存系列,但很多藏品可遇不可求,我花很多時間全世界尋找。」他多次將藏品捐贈給香港中文大學文物館和香港藝術館,讓中大文物館成為除北京故宮博物院與台北故宮博物院之外藏有最多皇朝禮器的博物館。此外,他近年亦多番捐贈予香港藝術館,除自2018年起先後16次向香港藝術館捐贈共超過340件古董及書畫,今年2月又再次向香港藝術館捐贈46組古董作永久館藏。

藏寶於公 代代相傳

「好古敏求,以道聚賢」一直是敏求精舍會員傳承的精神。敏求精舍由胡仁牧、利榮森與陳光甫等人於1960年創立,以《論語》「我非生而知之者,好古,敏以求之者也」為宗旨,凝聚了一群學者型藏家,包括醫生、律師、銀行家等專業人士。

陳永達憶述,昔日創會前輩多為上海南來文人,廣東籍藏家只有幾人,之後才慢慢補充。香港藝術館1964年即獲胡仁牧捐贈的金至元代的「白釉高足碗」,成為該館第一件獲贈的中國文物。之後,敏求的成員們開始陸續捐贈,世居香港的醫生葉義於遺囑指定捐贈200餘件竹雕精品,使該館成為擁有最精巧與全面的明清時期竹刻藝術的博物館。創辦維他奶的羅桂祥及羅桂祥基金會於1970至1990年代先後多次捐贈共1,200多件由西周至20世紀中國陶器珍藏,並促成了香港藝術館分館「茶具文物館」及羅桂祥茶藝館的成立。此外,「至樂樓」主人何耀光作為建築實業家投身慈善公益事業,他重視「先人品而後藝事」,自1950年代收藏書畫,於2018、2021年,家族兩度無私捐贈360餘件中國書畫,橫跨宋代至20世紀,尤以明末清初具風骨氣節的「明遺民」書畫備受海內外學界重視。

「這些雅士不僅將當時上海的文玩風尚帶來香港,亦透過自己的收藏,一定程度上保護中國文物免於流散海外。」陳永達舉例如敏求精舍創始人、「暫得樓」樓主胡惠春,「其父親胡筆江創辦中南銀行,為彼時上海大金融家,1938年搭乘飛機桂林號被日機擊落身亡 ,胡惠春便從香港回上海繼承父業,解放前曾任北京故宮博物院瓷器專門委員會委員,留滬期間曾將268件瓷器捐給上海博物館,1950年代初移居香港以銀行家身份致力於收購流散的國寶文物。70年代將東漢華山廟碑四明本捐贈北京故宮博物院,80年代其將藏瓷96項捐給香港中文大學,1986年捐古玉給香港藝術館。此外還有比如劉作籌『虛白齋』、羅桂祥的茶具文物館、何耀光『至樂樓』藏中國書畫等等,都是敏求的會員,這就形成了敏求的傳統。」

陳永達指出,敏求精舍很多會員最後都會選擇將藏品捐贈給藝術機構,於私,是為藏品找到最妥善的安置,於公,就是傳承,善用香港特殊的地理位置,留住國寶,美美與共,在化私為公後將中華優秀文化展示、傳承下去。

「鑑古識今」是此次展覽的展題,陳永達表示,這既呼應了敏求精舍65年來的追求,也展望香港在中華文化傳承之路上的未來角色。香港藝術館館長莫家詠則解讀,多年來,敏求精舍會員捐贈文物予公眾博物館已成傳統。「這種無私奉獻,讓文物從私人雅玩走向公共傳承,深化了香港的文化根基。是次展覽不僅展示藝術珍品,更透過古今對話,引領觀眾思考傳統文化的當代意義。」

強強聯合打造香港文化名片 助力傳承中華文化

「敏求精舍自80年代起每五年便會與香港藝術館合作辦展,不僅每每成為香港本地收藏界盛事,亦會吸引國際收藏界人士的關注。」香港藝術館總館長莫家詠指出,精舍會員都是學者式藏家,無論鑒賞、研究抑或對高階藏品的把握精度都實力非凡,每件藏品蘊含深厚的中國文化知識與底蘊,這就是為何敏求珍藏能感召香港、內地乃至國際藏界的原因。

她指出,香港以國際金融中心和大都會聞名於世,但同樣擁有深厚的文化根基,把深厚的中華文化與傳統美學傳播是香港講好中國故事的重要一環,而敏求精舍作為「頂流」收藏組織,已成為香港的一張文化名片,正有助於實現這種傳播力,「好像此次展覽消息一經公布,便吸引眾多海外藏家和機構預訂來港觀看,這也會為香港的旅遊和文化經濟發展帶來新的活力。」

此次展覽,藝術館策展團隊用心規劃陳展,將藏品之美與文化內涵相結合,進行對比展陳,展現和傳遞中華藝術之美。同時,策展團隊專注於運用科技手段,讓觀眾與藏品發生直接連接,感受文化內涵帶來的衝擊。「我們每隔五年就會將藏品拿出來與觀眾分享,這是我們眼中收藏的重要意義,也是敏求精舍的傳統。」陳永達認為,此次展覽從「鑑古」到「識今」主題,不僅關乎敏求的65年,也契合對香港中華傳統藝術文化傳承之路的一個展望,「主題的設定旨在思考我們怎麼借助過往智慧,展現、理解和傳承這些中華文化的深厚底蘊。」

懷海堂藏品

藍底的龍袍是皇帝祭天時穿着的,龍袍上的圖案以金銀線編織,非常耀眼。在乾隆皇帝設立的《皇朝禮器圖式》裏列明,祭天要穿藍色袍,龍袍更會有象徵皇權的「十二章紋」。

私人收藏

曾是乾隆皇帝之御藏,並著錄於同時期所修纂的《西清古鑑》及《西清續鑑‧甲編》中。此器原為對壺,舊稱「周宜壺」及「周宜尊」,其一藏於台北故宮博物院,缺蓋;另一即為此壺,器蓋俱全,保存完好,是清宮舊藏青銅重器,也是極具代表性的傳世珍品。

劉瑞隆藏品

此碧玉插屏帶墨色斑,色澤溫潤,屏心以圓形玉板高浮雕朝貢場景,安放於番蓮紋屏座上。「萬國來朝」主題與清宮節慶密切相關,外藩使節的來朝儀式常在元旦等日子舉行。乾隆時期首見融合職貢與時令畫元素的作品,這件是傳世的清代玉器中罕見刻有「萬國來朝」題字之器物,彰顯了其彌足珍貴之處。

陸率齋藏品

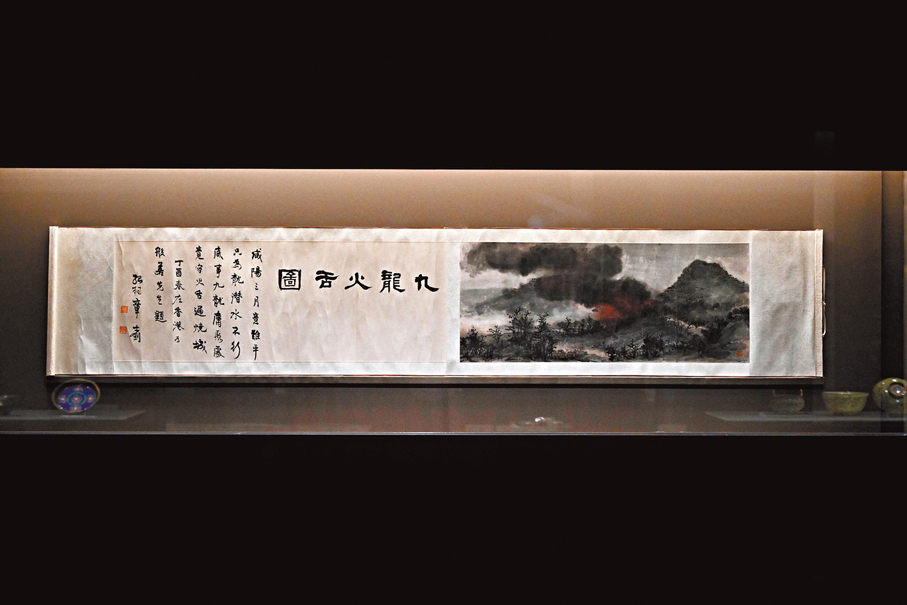

張大千的治藝之路取徑傳統,尤以石濤着力最深,臨仿之作幾可亂真。張大千 「大風堂」舊藏石濤的《秋林人醉圖》,曾屢次臨摹,此為其一。全幅筆墨多變,濃淡乾濕兼施並用,皴擦點染相輔相成,更以朱色點樹,赭紅薄染,烘托醉人秋意,石濤清逸恣肆之韻躍然紙上。

達文堂藏品

此罐短頸豐肩,腹下微儉,配寶珠紐蓋,罐蓋形似將軍頭盔,故世稱「將軍罐」,為明清時期典型罐式。所飾百子圖承襲晚明時期地方窰場富民間生活氣息的裝飾風格,人物面部則以褐黑勾勒,器肩加以一周青花冰裂紋作間飾,展現出順治時期的風尚。