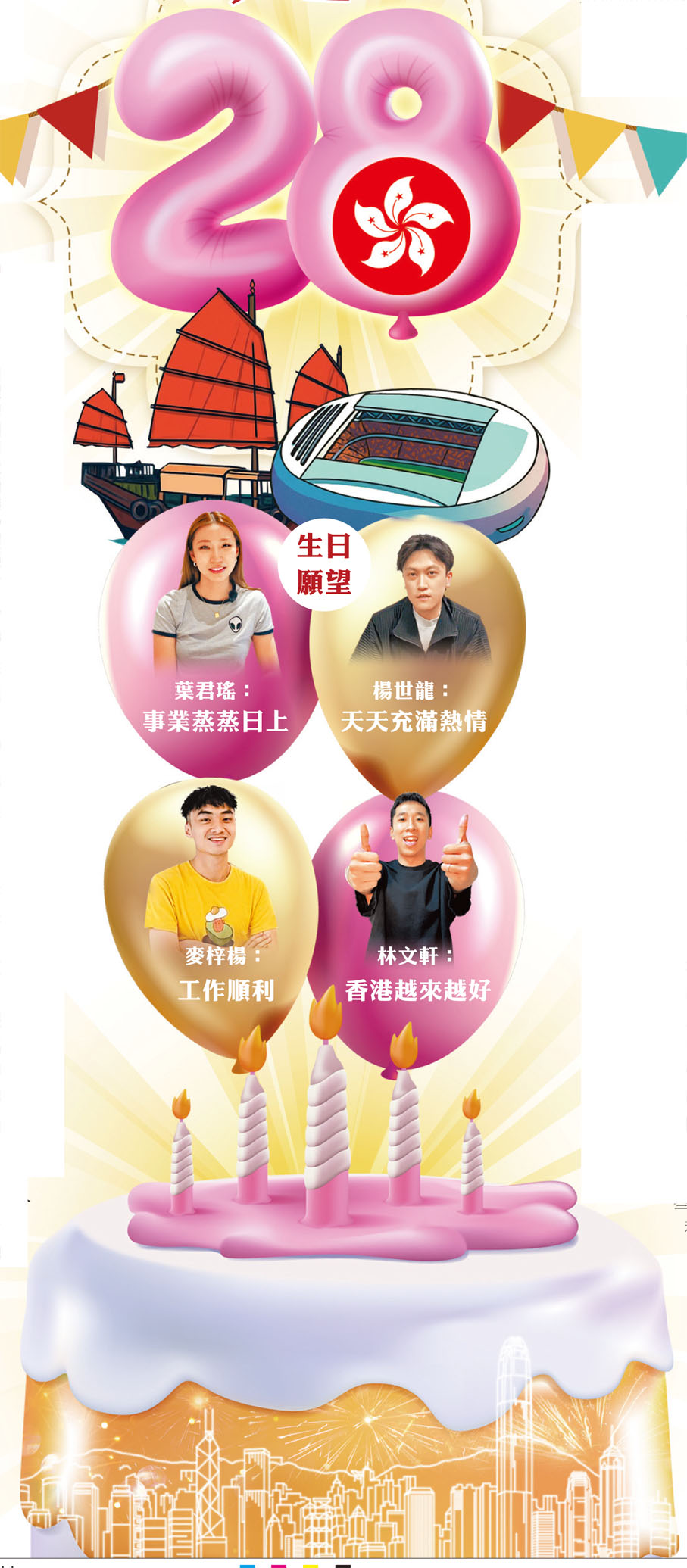

(香港文匯報記者 夏微、朱燁、馬靜、黃寶儀、實習記者 宛辰歌 上海、北京、廣州報道)「今年我們都是28!」當年的香港「回歸寶寶」如今已成為風華正茂的「回歸青年」。據香港特區統計處數據顯示,1997年共有59,250位新生嬰兒呱呱墜地,外界對他們有個親切一致的稱呼——「回歸寶寶」。有人說「人生就是尋尋覓覓」,香港文匯報特地找來四位「回歸寶寶」,分享他們與香港特區共同成長的經歷,以及他們對香港及自己未來的期許。

葉君瑤:做中國香港人很酷

「小時候我就感覺中國香港人這個身份很酷。」與香港特區同齡的葉君瑤雖然1歲多就隨父母遷居上海,但在過去的28年裏,她幾乎每年聖誕節都會回香港。家中在內地經營的港式餐廳「避風塘」今年也已到了第27個年頭,如今從父母手中接管生意的葉君瑤,更是時常回港,在街頭巷尾汲取靈感,不斷探索香港美食的獨特魅力。她希望通過地道的老港味,將香港的飲食文化帶到內地。

雖然從小在上海長大,但在整個童年時光和青春期的歲月裏,葉君瑤都喜歡介紹自己是「中國香港人」,「講自己是中國香港人,是帶着一種情結的,一種自豪感。」

冀港青多走出去看看

到了讀大學的年紀,為了更深入了解故鄉,也出於對未來經營家中生意的考慮,葉君瑤選擇到香港科技大學讀書。她表示,過去的28年裏,如果單從城市更新和發展速度來說,上海是更快的。反觀香港,這座在早期已經是國際大都市的城市,這些年的變化不算大。這一點單從餐飲行業就可窺見一二——香港的菜品仍保持着很傳統的味道,而上海的餐飲行業一直在創新,迭代很快。在她看來,在保持傳統口味的基礎上,進行一些迎合時代的創新會更好。

雖然香港的變化不大,「但也正因如此,香港沉澱下來的文化底蘊十分厚重,就比如很多的老店舖開了幾十年還在那裏,這也是為什麼很多老外非常喜歡香港,因為她有很多歷史遺留的東西,她很懷舊。」在葉君瑤的眼中,香港有太多的故事可以講,「她在歷史的長河裏經歷了很多事,很多人住在香港會感覺是住在了歷史裏,這是她迷人的地方。」

香港有令人着迷的一面,也有讓葉君瑤感到可惜的一面。她提及在香港讀大學期間,剛好趕上了香港社會比較亂的時期,她希望,更多土生土長的港青,能夠願意走出去看看,「現在內地發展得這麼好,生活水平這麼高,很多港人真的應該走出來看看。也希望香港本地媒體可以多多宣傳內地的變化,內地的生活。」葉君瑤直言,從小的「雙城生活」模式讓她的眼界更加開闊,受益終身。

7·1惠食客 共慶回歸樂

與香港特區同年生的葉君瑤宣布,旗下餐廳推出特別活動,「屆時食客能以7.1元人民幣的價格換購香港特色美食碗仔翅。」讓內地居民一起感受香港回歸28周年的歡樂。

楊世龍:人生軌跡與回歸常關聯

在香港回歸第二天出生的楊世龍,是名副其實的「回歸寶寶」。如今28年過去,這位與香港特區同齡的年輕人已經在內地生活了十多個年頭。從初中時北上求學,到2016年考入北京語言大學,畢業後先後在北京、青島工作,楊世龍的成長軌跡就像香港回歸後的發展歷程,見證着兩地越來越緊密的聯繫。

「在回歸融入的過程,我是陪伴着香港共同成長,我其實也是作為香港的一部分。」初到內地時,楊世龍面臨着許多實際困難。最直接的挑戰來自教育體系的差異,他需要適應從繁體字到簡體字的轉換。「當時寫作文用繁體字會被算作錯別字,只能一點一點改過來。」回憶起那段適應期,他坦言確實不容易,但逐漸地開始適應。

回歸禮物感受與特區同齡

2020年從北京語言大學畢業後,楊世龍的職業生涯充分體現了香港青年在內地的發展機會。他先是在北京一家創意公司擔任策劃,負責品牌傳播和活動執行的具體工作。之後又加入當時快速發展的泡泡瑪特,在市場部負責商業策劃。這些工作經歷讓他深刻感受到內地職場的特點,「在工作中,同事們更看重的是實際能力,而不是你的出身背景。」2023年,他選擇來到青島,在一所國際學校擔任小提琴教師,開啟了職業新階段。

作為「回歸一代」的代表,楊世龍對香港回歸的記憶有着獨特視角。2007年香港回歸十周年時,正在讀小學的他通過學校活動第一次感受到了自己與這座城市的特殊聯繫,「當時香港迪士尼給1997年7月出生的孩子贈送全年通票,這個禮物讓我從玩中了解到我和香港特區是同歲的。」十年後的2017年,正在北京讀大學的他參加了香港回歸20周年系列活動,「25歲時接受過相關採訪,現在28歲了。」楊世龍的人生軌跡與香港回歸常有關聯。

放眼大灣區 職場拓新路

展望未來,楊世龍計劃申請大灣區青年就業計劃,他認為,粵港澳大灣區的快速發展為港青提供了更多選擇,「特別是了解到大灣區對港澳青年有很多具體的扶持政策後」,他希望繼續在兩地間尋找發展機會。

「香港的回歸不僅是政治意義上的,更是一代代人的實際融入和共同成長。」作為與特區同齡的香港青年,楊世龍既是這個過程的見證者,更是積極的參與者。

麥梓楊:赴南沙發展考上公務員

「如果沒有到內地發展,我大概會和爸爸一樣成為一名電工,或成為普通的辦公室文員。」對比如今在廣州南沙的工作,每天都在為促進大灣區融合努力,港青麥梓楊很慶幸自己當年下定決心北上發展,通過一個實習生計劃最終考上南沙公務員。他感慨道,「我在南沙走出了一條緩緩上升的職業道路!」

1997年7月1日凌晨,當五星紅旗首次在維港上空飄揚時,剛來到這個世界僅6天的小麥梓楊,全然不知這個載入史冊的時刻,將給他的一生帶來怎樣重要的影響。

把握實習機遇 融入灣區生活

從有記憶開始,麥梓楊就發現香港和內地密不可分。他每年會隨父母回廣東雲浮探親及到內地旅遊,「大概三四歲的時候,到佛山旅遊,那時候很多人南下務工,大家都拎着包,步履匆匆地趕往工廠,到處都在開發建設。」在麥梓楊幼小的心靈中,他對「人山人海」「朝氣蓬勃」有了最初的認識。這是一種和香港完全不一樣的感覺。

正是緣於對這種經濟活力的深刻印象,臨近畢業時麥梓楊萌生了北上發展的念頭。他報名參加了2020年港澳青年學生南沙「百企千人」實習計劃。實習期間,麥梓楊看中大灣區內地城市對港青的各種幫扶政策,恰好南沙區團委也想找一名香港青年為到當地發展的港青提供服務,雙方一拍即合。後來,他更是憑自己努力考上了南沙產業園區開發建設管理局,並進入南沙區港澳辦合署的公職崗位。

賡續拚搏精神 持續茁壯成長

因為職業關係,麥梓楊幾乎每月都要回香港對接項目。他驚喜地發現,今天的香港方方面面都在與內地加速融合,「朋友們也開始習慣移動支付,召喚網約車,使用小紅書等內地流行的社交軟件。」他如今的工作,也是為了促進這樣更深度的融合。

每次回到香港,麥梓楊總會不自覺地加快步伐。那些步履匆匆的身影,正是香港人的團結感、歸屬感和獅子山精神的內涵所在。「從小生活在新界,街坊鄰居都很親切,圍村文化的氛圍特別濃厚,逢年過節還會一起吃盆菜。」在麥梓楊的印象中,香港是很有人情味的地方,傳統文化有很深的根基,但在傳承傳統的同時香港人又格外願意擁抱新事物,喜歡創新和挑戰。

即將與香港特區共同迎來28歲生日的麥梓楊,期望自己能夠秉承香港這種傳統與創新並重的精神,憑借年輕人的蓬勃朝氣與拚搏,持續茁壯成長,在推動香港融入國家發展大局中發揮自己應有的積極作用。

林文軒:對國家了解愈多情感愈深

「很榮幸也很驕傲,我能與香港特區同歲。」今年28歲的林文軒從小在香港讀書長大,大學遠赴北京讀書,碩士則去到更遠的英國,畢業後又回到離家很近的大灣區工作。林文軒的成長路線與很多港青不同,但也讓他親身見證了國家的快速發展,即使後來到英國留學,每次聽到國歌,依然激動且熱血沸騰,「今年是香港回歸28周年,我真心祝願香港會越來越好。」

1997年7月1日,林文軒只有幾個月大,父母抱着他通過電視觀看了回歸典禮。「因為我在回歸那年出生的原因,家人經常說起回歸當年的盛況。」林文軒說,來自廣東的家人對祖國一直都有着很深的感情,「所以從小他們就教育我要愛國。」

「盡己所能讓更多人了解國家」

18歲那年,林文軒考取了中國傳媒大學,選擇到北京讀書。「小時候,更多的是祖輩父輩念叨要知道自己是中國人。」他說,長大後在北京讀書,對國家了解愈多,情感就愈深厚,「彷彿愛國真正融進了我的身體血脈。即使後來到英國留學讀書,每次聽到國歌,我都會很激動,熱血沸騰。每次介紹自己是中國人,是中國香港人,都倍感自豪。」

林文軒也提及「修例風波」的遺憾,當時他已經在英國讀書,每天都關注事件動態,對一些香港年輕人的所作所為很不理解。「只能說,他們可能還是對國家了解太少,被一些別有用心之人蠱惑和挑唆,才犯下這些錯誤。」林文軒說,這些年他也一直在努力做溝通橋樑,經常與香港的親朋同學和年輕人講國家的歷史與發展,「盡己所能讓更多人了解國家。」

港青北上生活如魚得水

畢業後,林文軒選擇從英國回流到大灣區一家大型互聯網公司工作,「感覺大灣區機會和扶持政策更多,國家對香港青年極為關心。我身邊就有很多北上的港青,大家都在這裏如魚得水,每天都很開心。」

「香港是我家,祖國也是我的家。我深深愛着香港,也愛着國家。香港如今已經邁入由治及興的重要階段,我真心為香港高興,也祝福香港能越來越好,祝我們的國家能繁榮昌盛到永久。」林文軒說。