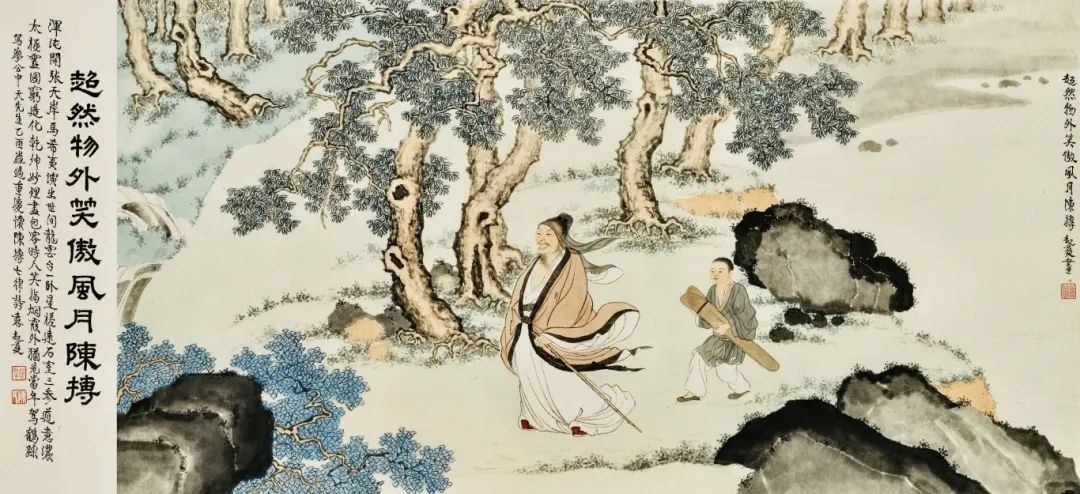

按:《诗说中国》是首部以古诗及注论形式总结和致敬中华民族众多圣贤豪杰的著作,是为了能够不忘初心、牢记使命,总结经验、吸取教训,用古诗概括、歌咏中华民族历代圣贤的生平事迹及其精神风貌,融文史哲于一体,显精气神于一言,唯愿广大青少年通过诵读后烙印于心,得圣贤精神滋养、贯通中华文脉、鼓舞华夏儿女大步前行,慎终追远以继往开来,与古今贤哲一道,为推动实现中华民族的伟大复兴贡献力量。此诗由国画家陈超群绘制《超然物外笑傲风月陈抟》诗意图,本文选自廖彬宇先生《诗说中国——中国精神之礼义三百图》,全书384篇内容将陆续发布,每幅图之命名均为相关成语。

乙酉岁过重庆怀陈抟七律

浑沌开张天岸马,希夷演出世间龙。

云台一卧星槎远,石室三参道意浓。

太极灵图穷造化,乾坤妙理尽包容。

时人笑指烟霞外,犹见当年驾鹤踪。

黄德劲先生诗评:

有说法称陈抟的老家在重庆,所以彬宇先生此诗作于重庆。

这首怀陈抟七律,以道家隐士陈抟的传奇人生为蓝本,运用虚实相生的道学意象与时空交错的史诗笔法,构建出天人合一的玄妙境界。全诗熔铸史籍典故与道教意象,语言雄健中见飘逸,对仗工稳而气脉贯通。全诗语言风格融合《周易》卦象的深邃与《庄子》寓言的恣肆,既勾勒出陈抟“白云高卧”的隐者形象,又彰显其太极学说“穷神知化”的哲学深度。尾联“笑指”与“犹见”的时空对话,将个体生命融入中华文明的精神长河,完成对道家真人超越性存在的诗意建构,是一首难得的“仙家诗”。

陈抟(871年——989年),字图南,号扶摇子,赐号“白云先生”“希夷先生”。五代末北宋初道士、道教学者。陈抟继承汉代以来的象数学传统,并把黄老清静无为思想、道教修炼方术和儒家修养、佛教禅观会归一流,对宋代理学有较大影响,后人称其为“陈抟老祖”“睡仙”“ 希夷祖师”等。

宋太宗曾高度评价道:

(希夷)抱道山中,洗心物外,养太素浩然之气,应上界少微之星,节配巢由,道遵黄老。怀经纶之长策,不谒王侯;蕴将相之奇才,未朝天子。

彬宇先生以典雅超迈的笔法,勾勒出这位“应上界少微之星”的道家高士超然物外,笑傲风月的超逸风骨。谨依先生诗意,以“石室三参”“图穷造化”简析之。

石室三参

首联“浑沌开张天岸马,希夷演出世间龙”,巧妙借用了希夷先生的名联“开张天岸马,奇逸人中龙”。以“浑沌”的宇宙意象起笔,接续“开张天岸马”的磅礴比喻,彰显陈抟《易龙图》中蕴含的天地至理。“希夷”双关语既指其道号,又暗合《道德经》“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希”的玄妙境界。陈抟得宋太宗赐号“希夷先生”,曾作《先天图》《易龙图》阐释太极阴阳,此联精要概括了陈抟老祖开创太极图说的历史地位,以“世间龙”暗喻其学说对宋明理学的重要影响。

颔联“云台一卧星槎远,石室三参道意浓”,工整对仗中见时空张力,“云台”与“石室”构建隐逸空间,“星槎”意象暗藏《博物志》乘槎访斗的神仙传说。《宋史》载,陈抟隐于武当山九室岩服气辟谷廿余年,后移居华山云台观。“三参”化用禅宗话头,浓缩其八十余年隐修生涯,暗指他三次入朝论道的史实(后周世宗、宋太祖、宋太宗均曾召见),与三次悟道的求道历程(初学《易》于麻衣道者,再悟“龙图三变”于石壁,终成《先天图》于华岩。《玉诠》卷五载其“三探玄微”)。既写实又写虚,体现了远离尘俗,以道化人的高远境界。

作为神仙般的传奇人物,陈抟老祖的出生,非同一般。《列仙全传》载:

陈抟,字图南,号扶摇子,亳州真源人。初生不能言,至四五岁,戏涡水,水滨有青衣媪,引置怀中乳之,即能言。敏悟过人。及长,经史一览无遗。十五,诗礼书数以至方药之书,莫不通究。亲丧,先生曰:“向所学,但足以记姓名而已。吾将游泰山,与安期、黄石辈论出世法,合不死药,安能与世脂韦汩没,出入生死轮回间哉!”乃尽散家业,惟携一石铛而去。

据传,陈抟老祖出生时是一个紫色的肉球,被渔夫打渔时意外捕获。渔人将其煮食时,肉球突然裂开,露出一个婴儿,便是陈抟。他自幼不会说话,直到四五岁时,在涡水岸边游戏,遇到了一位青衣老妇,将他抱在怀中哺乳,随后便开口说话,而且聪慧过人。

长大后,陈抟熟读经史百家,一见成诵,过目不忘。诗礼书数以至方药之书,皆无所不学,无所不通,而且以诗著名。等待送走了父母,陈抟便立志修习“出世法”,逍遥遁世,而不再贪恋红尘,出入生死。他曾经努力考取功名,但最终赴试进士落第,由此更加坚定了出世之心,要以山水为乐。

陈抟自己曾说过遇见了孙君仿、獐皮处士二人,他们道行高尚,对陈抟说:“武当山九室岩可以隐居。”后唐清泰二年(935年),陈抟前往,在那里服气辟谷修道二十多年。后来陈抟老祖又移居华山云台观,住于石室之中。

麻衣道者与陈抟老祖亦师亦友。《搜神圣览》载:

“麻衣道者,常以麻辫为衣,蓬面积垢秽,然颜若童稚,双瞳凝碧。”

陈抟与麻衣道者同在崇龛(今四川省安岳县境内)修道,后来又同在华山论道,两人思想相通,情感笃深,陈抟对麻衣道者十分尊崇,称赞他“道德高杰,学通天人,至于后人,尤有神仙之鉴。”陈抟向他学习易术,写下了《麻衣道者正易心法注》《易龙图序》等重要著作。此为“石室三参”第一参。

河图洛书,是中国古代流传下来的两幅神秘图案,蕴含了深奥的宇宙星象之理,被誉为“宇宙魔方”,是中华文化、阴阳五行术数之源。但是河图洛书的图式到底是什么样的?其实一直莫衷一是。据说这个图式,就一直藏在陈抟老祖的手里,或者直接是陈抟老祖揭示出来的。

他提出的图式叫作《易龙图》。所谓龙图三变,一变为天地未合之数,二变为天地已合之数,三变为龙马负图之形。

《宋史·艺文志》易类有陈抟《易龙图》一卷,《宋文鉴》卷八十五保留有《龙图序》一文。陈抟创作的《易龙图》,在中国道教史和科技史上具有特殊的重要意义。无论是以“易图”建构各学科的框架体系,还是以易理为指导思想规范各学科的学术走向,都对中华文化学科产生了深刻的影响。此为“石室三参”第二参。

《周易》分为“象”“数”“理”“占”四大方面。的“象”方面,陈抟老祖的《先天图》是其象学代表。据《宋史》,“陈抟以先天图传种放,放传穆修,穆修传李之才,之才传邵雍。”邵雍的易学被称为先天易学,据史料称,其与陈抟所传之先天图有关。所谓先天图,主要指的是乾坤坎离的图式。此可谓陈抟老祖“石室三参”的第三参。

后周世宗好黄白术,曾召陈抟至宫中询问飞升黄白之术,并欲授以谏议大夫之职,但陈抟固辞不受。当时后梁后唐的士绅大夫,都以能结识陈图南为荣。《列仙全传》:

梁唐士大夫挹其清风,得识其面,如睹景星庆云,然先生皆莫与交。唐明宗闻先生名,亲为手诏召之。先生至,长揖不拜。明宗待之愈谨,以宫女三人赐先生。先生赋一诗谢之,曰:“雪为肌体玉为腮,多谢君王送得来。处士不兴巫峡梦,空烦云雨下阳台。”以诗及书奏付宫使,遁去。

后唐明宗李嗣源听说陈抟的事迹,诏他进宫。陈抟来了也不磕头跪拜,明宗反而愈加恭敬他,许他高官,并听人谏言,要用美人计留下他。明宗赏赐给了陈抟老祖三位美女。

然而入宫后的陈抟,每天就是就是饮酒酣睡,把三位绝色佳人晾在一边。他说:“赵国名姬、汉庭淑女,行尤婉美,身本良家,一入深宫,久膺富贵。昔居天上,今落人间,臣不敢纳于私家……臣性如麋鹿,迹若萍蓬。”随后就借机就离开了皇宫。临行前,他让美女带诗给明宗:“处士不生巫峡梦,空烦云雨下阳台。”

虽然隐居山野,但陈抟对天下大事却了然于胸,十分忧心当时五代十国的混乱局面。后来后周周世宗柴荣也听说了陈抟的大名,956年,特命华州知州专程护送陈抟进京,让他在皇宫里住了一月之久,询问他点石成金的炼丹术。

陈抟则毫不客气地说:“您身为四海之主,应以国家安定、百姓冷暖为忧,怎么能对黄白之术感兴趣呢?”周世宗听了并不以为忤,反而封他为谏议大夫。

陈抟坚决不应。他向世宗进献“睡歌”一首:“臣爱睡, 臣爱睡,不卧毡,不盖被。片石枕头,蓑衣覆地,南北任眠,东西随睡。”周世宗显德中,有樵于山麓,见遗骸生尘,迫而视之,乃先生也。良久,起曰:“睡酣,奚为扰我?”(《列仙全传》)周世宗于是赐他锦帛茶品,让他还山修道,赐号白云先生。

北宋太平兴国年间(976年——984年),陈抟因至京师建议宋太宗“远招贤士,近去佞臣,轻赋于民,重赏三军”而得太宗宠信。宋太宗还赐号希夷先生,并赐给一套紫衣。

陈抟老祖与宋太祖和宋太宗的故事,更具传奇性。

初兵纷时,太祖之母挑太祖、太宗于篮以避乱,先生遇之,即吟曰:“莫道当今无天子,却将天子上担挑。”又遇太祖、太宗与赵普游长安市,先生因同入酒肆。普坐太祖、太宗之右,先生曰:“汝紫微垣一小星尔,辄处上次,可乎?”周世宗、宋太祖同行,先生则云城外有二天子气。(《列仙全传》)

当时赵家皇帝的母亲杜氏,为了在乱世生活保命,用一根扁担挑着两个儿子四处流浪。“偶遇”娘仨的陈抟一见之下,大喜过望。他指着端坐于竹篓内的两兄弟,惊叹道:“世间大局,或将由此二人而奠定!”

随后,他又对杜氏说:“君肩上所负之物,莫非双龙盘旋之兆乎!”陈抟认为,杜氏所挑的两个孩子,是“两条真龙”,日后都将成为皇帝。

一日,乘驴游华阴,闻宋太祖登极,拍掌大笑曰:“天下自此定矣。”太祖召,不至,再召,辞曰:“九重仙诏,休教丹凤衔来;一片野心,已被白云留住。”太宗初年,始赴召,惟求一静室,乃赐居于建隆观,扃户熟寐,月余方起。辞去,赐号“希夷先生”。(《列仙全传》)

后来听说宋太祖登基,骑着驴的陈抟老祖直接笑落马下,认为天下自此太平了。屡次召见他,不去。太宗初年好不容易来了,又一下子睡了一个多月才醒。太宗无奈,只好由他去,赐号“希夷先生”。据说宋太祖的“杯酒释兵权”,也是出自陈抟老祖的建议。

《宋史》的记述则是:

太平兴国中来朝,太宗待之甚厚。九年复来朝,上益加礼重,谓宰相宋琪等曰:“抟独善其身,不干势利,所谓方外之士也。抟居华山已四十余年,度其年近百岁。自言经承五代离乱,幸天下太平,故来朝觐。与之语,甚可听。”因遣中使送至中书,琪等从容问曰:“先生得玄默修养之道,可以教人乎?”对曰:“抟山野之人,于时无用,亦不知神仙黄白之事,吐纳养生之理,非有方术可传。假令白日冲天,亦何益于世?今圣上龙颜秀异,有天人之表,博达古今,深究治乱,真有道仁圣之主也。正君臣协心同德、兴化致治之秋,勤行修炼,无出于此。”

琪等称善,以其语白上。上益重之,下诏赐号希夷先生,仍赐紫衣一袭,留抟阙下,令有司增葺所止云台观。上屡与之属和诗赋,数月放还山。

传说陈抟曾在街市偶遇尚未发迹的赵匡胤、赵匡义、赵普三人,他邀请三人饮酒并安排好了座次——赵匡胤居首,赵匡义次之,赵普再次之,自己则敬陪末座。入座时,赵普因为劳累坐了上首,陈抟对赵普怒斥道:“紫薇帝垣一小星,辙居上次,不可。”

太宗邀陈抟在朝中为官,他一再婉拒,不愿用道术干政,只给太宗留下四个字:“远近轻重。”太宗不明,陈抟解释说:“远招贤士,近去奸佞,轻赋万民,重赏三军。”

太平兴国九年,太宗再诏陈抟入宫,并派宰相宋琪向陈抟讨教,陈抟说:“臣没有什么可教的,只有些养生之道罢了。假如大白天,山中隐士都飞升起来,对治国有什么好处呢?今圣上博达古今,仁圣治乱,君臣协力同德,这也是勤行修道啊。”太宗听后大悦。

都想把神仙留在身边,但是神仙怎么可能被尘俗留住呢?陈抟老祖是要拯救世间人心的。他有更加高越的梦想与事情要做。

图穷造化

颈联“太极灵图穷造化,乾坤妙理尽包容”,直指陈抟对易学的革命性贡献。语言上化静为动,“穷造化”对应其“虚空生白”的修炼境界,“尽包容”暗含其“三教合一”思想。“穷造化”“尽包容”的递进式表达,形成浑厚磅礴的语势,彰显陈抟宇宙观之宏阔。陈抟老祖将《周易》卦象与道教修炼结合,开创图像解《易》新范式,其太极图经周敦颐演绎成为理学核心图谱,此联准确点明其承前启后的思想史价值。

尾联“时人笑指烟霞外,犹见当年驾鹤踪”,以《列仙传》王子乔驾鹤典故收束,对应陈抟羽化前“星斗光禅室”的传说(《宋人轶事汇编》载其预知归期)。此处“笑”字深得《老子》“下士闻道大笑之”的精髓,与范仲淹《严先生祠堂记》“云山苍苍,江水泱泱”形成跨越时空的隐士精神共鸣,与“驾鹤”的仙家意象形成张力,在时空错位中完成对超凡境界的终极礼赞。

陈抟老祖在易学的发展上具有极其突出的贡献,可谓是承前启后的开创性人物。除了前面提到的《易龙图》《先天图》,他还有《无极图》,也就是彬宇先生诗说之“太极灵图”。据传,“太极图者始于河上公,传自陈图南,名为无极图。”明代黄宗炎《图学辨惑》认为陈抟曾刻无极图于华山石壁。据说,周敦颐的太极图便是从这无极图演化而来。 学者朱伯崑则分析认为,易龙图讲天地之数的变化和组合进而形成河洛之学,应属于数学;无极图讲坎离卦象和五行之象,当属于象学;先天图既讲八卦之象又讲阴阳之易,象数兼而有之。陈抟老祖对于易学发展的贡献,可见一斑!陈抟喜好读《易经》,手不释卷。常常自号扶摇子,撰写《指玄篇》八十一章,阐述引导养生及使水银还成丹的事情。又有《三峰寓言》及《高阳集》《钓潭集》等,还有六百多首诗。

因为道行高深,能预知天地人之变化,因此陈抟老祖多有神迹传说。《列仙全传》:

先生尤精《易》学,鉴人察物,辨别圣凡。……

陈尧咨既登第,过谒先生。坐中有道人髦髻,目尧咨,连曰:“南庵南庵。”语已径去。陈异之,问曰:“向来何人?”先生曰:“钟离子也。”陈为惘然,欲追之,先生笑曰:“已在数千里外矣。”陈曰:“‘南庵’何谓也?”先生曰:“他日自知。”后陈转漕闽中,过墟里间,闻田妇呼其子曰:“汝去南庵,促汝父归。”陈惊问南庵所在,往视则废伽蓝也,有周云:“某年月日南庵主人灭,祠其真身于此。”乃即尧咨生辰也。

此故事言陈抟老祖与八仙之“汉钟离”为好朋友,预知了陈尧咨的前世今生。不仅钟离权祖师,吕祖亦经常上门:

华阴隐士李琪,自言唐开元中郎官,已数百岁,人罕见者;关西逸人吕洞宾有剑术,百余岁而童颜,步履轻疾,顷刻数百里,世以为神仙。皆数来抟斋中,人咸异之。大中祥符四年,真宗幸华阴,至云台观,阅抟画像,除其观田租。(《宋史》)

李琪已数百岁,吕祖乃唐朝人,经常与陈抟老祖相往来,可见其修为。真宗怎么可能不尊敬有加,免其道观田租呢?

又能逆知人意,斋中有大瓢挂壁上,道士贾休复心欲得之,而不敢言。先生即曰:“子欲吾瓢尔。”呼侍者取与之。有郭沆者,少居华阴,尝宿观下。中夜先生呼令速归,且与之俱往。一二里许,有人号呼报其母卒。先生因遗以药,使急去,可救。既至,灌其药,遂苏。

陈抟能预知人意,他的斋室中有大瓢挂在墙壁上,道士贾休复心里想要这个大瓢,陈抟旋即知道他的意思,对贾休复说:“你来不是有其他事情,是想要我的大瓢而已。”陈抟叫侍者取瓢给贾休复。贾休复大为吃惊,认为陈抟是神仙。有个叫郭沆的人,小时候居住在华阴,曾夜宿云台观。陈抟半夜叫他赶快回家,而且和他一起回去,走到半路就有人送来消息说郭沆的母亲得急病不行了。陈抟给郭沆一包药,让他赶紧往家走,还可救得了母亲。果然,急毛火燎赶到家的郭沆给母亲吃下陈抟给的药,救活了母亲。

华阴令王睦,谓先生曰:“先生居溪岩,寝止何室?出,使何人守之也?”先生且笑且吟曰:“华山高处是吾宫,出即凌空跨晓风。台榭不将金锁闭,来时自有白云封。”

陈抟老祖住在白云中,哪里需要有人守门呢?

一日,有一客过访先生,适值其睡。见傍有一异人,听其息声,以黑笔记之,满纸糊涂莫辨。客怪而问之,其人曰:“此先生华胥调混沌谱也。”先生尝遇毛女,毛女赠之诗,诗云:“药苗不满笥,又更上危巅。回指归去路,相将入翠烟。”

神仙自有神仙事,哪里是凡人所能悟解的?

太宗闻先生善相人,遣诣南衙见真宗。及门亟还,问其故,曰:“厮役皆将相也,何必见王?”于是建储之议遂定。

陈抟老祖甚至帮助宋太宗选定了接班人。因为善相术的陈抟老祖告诉仁宗,真宗的随从都是将相。

还有一个故事,同样神奇。那就是与陈抟老祖深有渊源的隐士种放。他是陈抟老祖的弟子。

种放初从先生,先生曰:“汝当逢明主,名驰海内,但名者美器,造物所忌惜。天地间无完名,子名将起,必有物败之,可戒也。”放晚年竟丧清节,皆如其言。

邵伯温《邵氏见闻录》记载,种放其人长期隐居在终南山豹林谷,一天他心血来潮前去拜访陈抟,陈抟却在他到来之前就说出了“当有嘉客至”的预测。种放当时一副山间樵夫打扮,拜见陈抟于庭下,陈抟扶起种放,对他说:“您哪里是一个普通的樵夫呢,二十年后您将是名动天下的大官。”

后来真宗时期,种放赴召入朝,登龙图阁论天下事,声名显赫,与陈抟所说一样。但晚年爱慕虚荣,贪财好利,的种放也很注意车舆冠服与各种仪仗。种放后来在长安广置良田,每年获利可观,也有强买强卖的,于是导致争讼,门人族属依仗他而恣肆骄横。王嗣宗守京兆,种放曾趁酒醉谩骂他。王嗣宗多次派人责斥种放不遵守法度,乃条陈上奏其事。诏令工部郎中施护查究,恰逢赦恩而停止。后来,连种放身后事,陈抟老祖都如同亲见:

先生为种放卜上世葬地于豹林谷下,未为定穴。既葬,先生言地固佳,但安穴稍后,世世止出名将。种放不娶,无子,嗣其侄世衡,世为将帅有声。

种氏家族是历史上著名的“名将之门”。

先生以《易》数授穆伯长,穆授李挺之,李授邵康节;以象学授种放,放授庐江许坚,坚授范谔,至今糟粕犹存也。

石室仙逝端拱初年,陈抟忽然对弟子贾德升说:“你可以在张超谷凿石为室,我将要在那里休息。”端拱二年(989年)秋七月,石室凿成,陈抟亲自写几百言作为奏表,奏表大略说:“我气数将尽,圣朝难以依恋,随后将在这个月二十二日化形于莲花峰下张超谷中。”后果然如期仙逝,经过七天四肢还有余温。当时有五种颜色的彩云掩盖堵塞洞口,经月不散。

端拱元年,一日语门人曰:“吾来岁中元后,当游峨嵋。”明年,遣门人凿石室于张超谷。既成,先生往造之,曰:“吾其归于此乎?”先生初欲示化,使尽夜燃烛,至期以左手支颐而终,逮七日,容色不变,肢体尚温。有五色云封谷口,弥月不散。年一百一十八岁。

正是“时人笑指烟霞外,犹见当年驾鹤踪”也!陈抟老祖以睡功修炼闻名于世,曾高卧华山,一睡数日数月不起,而于睡中修道得道。据说此睡功后来传给了张三丰祖师。“图南(即陈抟)一派俦能继?邋遢道人张丰仙。”有专门诗诀传世。

《蛰龙法》

龙归元海,阳潜于阴。人曰蛰龙,我却蛰心。

默藏其用,息之深深。白云高卧,世无知音。

《励睡诗》

常人无所重,惟睡乃为重。举世皆为息,魂离神不动。

至人本无梦,其梦本游仙。真人本无睡,睡则浮云烟。

炉里近为药,壶中别有天。欲知睡梦里,人间第一玄。

陈抟老祖的诗亦写得非常好。有一首非常有名的《归隐》:

十年踪迹走红尘,回首青山入梦频。

紫绶纵荣怎及睡,朱门虽富不如贫。

愁闻剑戟扶危主,闷听笙歌聒醉人。

携取琴书归旧隐,野花鸣鸟一般春。

陈抟老祖还有《心相篇》,可以作为阅人与阅世的圭臬。择取部分敬录之:

心者貌之根,审心而善恶自见;行者心之发,观行而祸福可知。

出纳不公平,难得儿孙长育;语言多反复,应知心腹无依。消沮闭藏,必是好贪之辈;披肝露胆,决为英杰之人。

心和气平,可卜孙荣兼子贵;才偏性执,不遭大祸必奇穷。转眼无情,贫寒夭促;时谈念旧,富贵期颐。

重富欺贫,焉可托妻寄子;敬老慈幼,必然裕后光前。轻口出违言,寿元短折;忘恩思小怨,科第难成。小富小贵易盈,刑灾准有;大富大贵不动,厚福无疆。

欺蔽阴私,纵有荣华儿不享;公平正直,虽无子息死为神。开口说轻生,临大节决然规避;逢人称知己,即深交究竟平常。

处大事不辞劳怨,堪为桥梁之材;遇小故辄避嫌疑,岂是腹心之寄。与物难堪,不测亡身还害子;待人有地,无端得福更延年。迷花恋酒,阃中妻妾参商;利己损人,膝下儿孙悖逆。贱买田园,决生败子;尊崇师傅,定产贤郎。

愚鲁人,说话尖酸刻薄,既贫穷,必损寿元;聪明子,语言木讷优容,享安康,且膺封诰。患难中能守者,若读书,可作朝廷柱石之臣;安乐中若忘者,纵低才,岂非金榜青云之客。

鄙吝勤劳,亦有大富小康之别,宜观其量;奢侈靡丽,宁无奇人浪子之分,必视其才。弗以见小为守成,惹祸破家难免;莫认惜福为悭吝,轻财仗义尽多。处事迟而不急,大器晚成;已机决而能藏,高才早发。

有能吝教,己无成子亦无成;见过隐规,身可托家亦可托。知足与自满不同,一则矜而受灾,一则谦而获福;大才与见才自别,一则诞而多败,一则实而有成。忮求念胜,图名利,到底逊人;恻隐心多,遇艰难,中途获救。

不分德怨,料难至乎遐年;较量锱铢,岂足期乎大受。

过刚者图谋易就,灾伤岂保全元;太柔者作事难成,平福亦能安受,乐处生悲,一生辛苦;怒时反笑,至老奸邪。

好矜己善,弗再望乎功名;乐摘人非,最足伤乎性命。责人重而责己轻,弗与同谋共事;功归人而过归己,侭堪救患扶灾。

处家孝弟无亏,簪缨奕世;与世吉凶同患,血食千年。曲意周全知有后;任情激搏必凶亡。易变脸,薄福之人奚较;耐久朋,能容之士可宗。

好与人争,滋培浅而前程有限;必求自反,蓄积厚而事业能伸。少年飞扬浮动,颜子之限难过;壮岁冒昧昏迷,不惑之期怎免。喜怒不择轻重,一事无成;笑骂不审是非,知交断绝。

济急拯危,亦有时乎贫乏,福自天来;解纷排难,恐亦涉乎囹圄,名扬海内。饿死岂在纹描,抛衣撒饭;瘟亡不由运数,骂地咒天。甘受人欺,有子忽然大发;常思退步,一身终得安闲。

举止不失其常,非贵亦须大富,寿可知矣;喜怒不形于色,成名还立大功,奸亦有之。无事失措仓皇,光如闪电;有难怡然不动,安若泰山。

……

陈抟老祖的易学贡献,堪称中国思想史的关键转折点,其以道教玄理重构《周易》阐释体系,开创宋明理学先声。《四库全书总目》言:“道家之《易》自陈抟始,与儒家分途。”陈抟老祖以“图—数—理”三位一体的解易体系,终结汉唐注疏传统,开启宋明义理新篇。其贡献不仅在于技术层面的图示创新,更在于将易学从占卜术数提升为贯通天人的哲学系统,堪称中国思想史上的“哥白尼式革命”。

彬宇先生此诗,以陈抟“隐逸—悟道—立言—归真”为脉络,融合多重意象与典籍。宇宙观:以“浑沌”“太极”为核,揭示道家“道生万物”的生成论,与《老子》“有生于无”一脉相承;方法论:通过“睡功”调和阴阳、石室参《易》,体现“性命双修”的内丹思想,为后世全真教所宗。历史影响:其图式哲学启理学宇宙论,程颢赞“先生之图,穷神极变”,而“三教一体”思想亦与傅大士遥相呼应。实为承前启后之集大成者也。

全诗对仗工巧,句句用典,犹如一幅会动的《华山十二景图》,在平仄韵律间,将仙人陈抟从历史人物升华为文化符号,其“形睡神醒”的生命状态(《指玄篇》载“至人本无梦,其梦乃游仙”),在数字时代更显“大隐隐于云”的启示价值。彬宇先生开篇即言“浑沌开张天岸马,希夷演出世间龙。”可谓一语言中灵魂也!

张红星教授注解(一):

浑沌:指宇宙未分时的原始状态,语出《庄子·应帝王》“中央之帝为浑沌”,喻陈抟思想探求万物本源。

天岸马:化用陈抟传世对联“开张天岸马,奇逸人中龙”,以“马”象征其精神驰骋天地、超脱凡尘的气象。

希夷:陈抟赐号“希夷先生”,典出《道德经》“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希”,喻其思想玄妙不可测。

世间龙:暗指陈抟对宋明理学的奠基作用,其《先天图》《太极图》启周敦颐、邵雍等,暗藏其著作《易龙图》,如龙之行而泽被后世。

云台一卧:指陈抟隐居华山云台观创“睡功”,《宋史》载其“每寝处,多百余日不起”,以睡调阴阳、悟道修真。

星槎:借用《博物志》乘槎登天典故,喻其思想通天彻地,与宇宙同频。

石室三参:陈抟晚年居华山石室精研《周易》,著《易龙图》等,以“三参”暗合“三才”(天地人)之道。

道意浓:以味觉通感形容其易学造诣深厚,如《无极图》融丹道与宇宙论,揭示“顺则生人,逆则成仙”之理。

太极灵图:指陈抟所绘《太极图》,以阴阳交互之象演绎宇宙生成,周敦颐《太极图说》即承此而作。

穷造化:化用《周易·系辞》“穷神知化”,赞其以图释“无极而太极”的哲学深度,朱熹称“希夷之学,精微如是”。

乾坤妙理:概括其思想融摄儒释道易,如《先天图》以卦序推演万物规律,兼顾象数与义理。

尽包容:呼应道家“有容乃大”思想,陈抟学说兼采《易》之变通、佛之空观、儒之伦理,开宋代理学先河。

烟霞外:以羽化登仙意象喻陈抟超脱生死,《宋史》载其预知卒期,葬华山张超谷,“肢体犹温,异香弥月”。

驾鹤踪:典出《列仙传》王子乔驾鹤升仙故事,暗指陈抟思想如鹤鸣清远,影响千年;华山至今存“希夷峡”“避诏崖”等遗迹,见证其遗风。

责任编辑:李霞