央视网消息:作为近代北方民族工业发祥地和老工业基地,天津的工业发展铸就着一个个辉煌和梦想。今天,厚积百年制造业底蕴的天津,又在“全国先进制造研发基地”建设之路上不断焕发创新活力。《行走天津看上合》,一同去感受这座百年工业之城在齿轮刻度里“上天入海”的创新发展跃动。

立于海河永乐桥上。在我们的前方是世界上唯一一座建立在桥梁上的摩天轮——“天津之眼”。走进座舱,登上百余米的高空,不断长高的城市地平线上,一个跃动的海滨之城尽入“眼”帘。

从这里沿海河一路向东,50多公里外的渤海边,一场关于天津的巨变在近代开启。

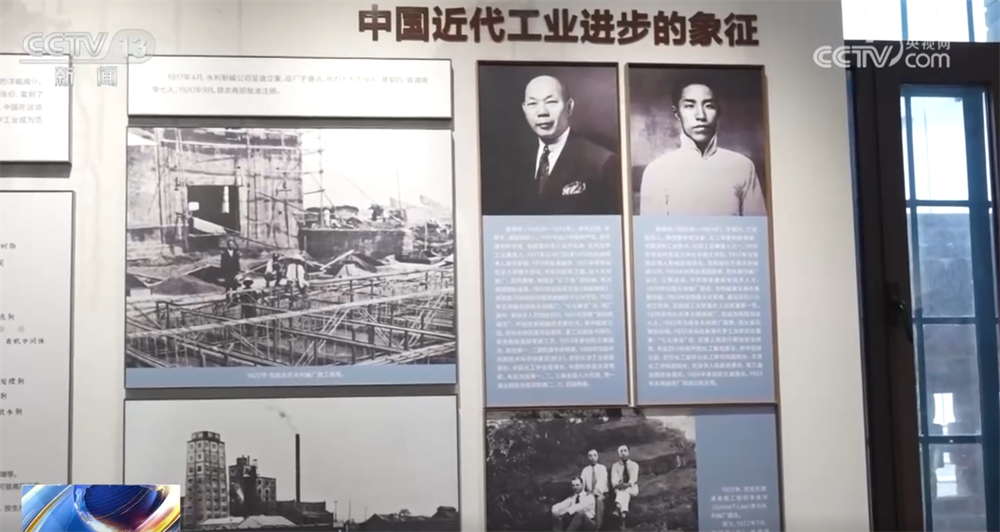

天津滨海新区,永利制碱厂旧址至今仍保留着这场巨变的痕迹。

就是在这里,被誉为“中国近代工业进步象征”的“红三角”牌纯碱得以问世,不仅打破了当时洋碱垄断的历史,其问世当年就获得了万国博览会金奖。

此后,面粉、纺织、制碱制盐、机械制造等民族工业纷纷在这一间间厂房里起步,新中国成立后,一个个“新中国第一”又在天津先后诞生。

记者骑的这辆自行车,相信很多朋友对它更为熟悉的名字是“二八大杠”。可以说,它承载着一代人的情感和回忆。新中国自主研制的第一辆自行车——“飞鸽自行车”,就诞生在1950年的天津自行车厂。

新产品一下线以后,飞鸽自行车因为轻便好骑就一度受到热捧,而且成为了当时结婚时人们必备的“三转一响”之一。

从曾经见证中国家庭点滴的新老“三大件”里的自行车、电视机、收音机,到第一台高速柴油机、第一辆无轨电车以及印在第三套人民币上的新中国第一台全齿轮传动车床,包括我们现在所熟知的“鸵鸟墨水”“海鸥手表”这些中国品牌,70多年来,“天津制造”成为了享誉全国的闪亮名片。

如今,在我国工业41个大类中,天津就有39个。近年来,随着京津冀协同发展的推进,厚积百年制造底蕴的老工业基地又开始向“全国先进制造研发基地”挺进。

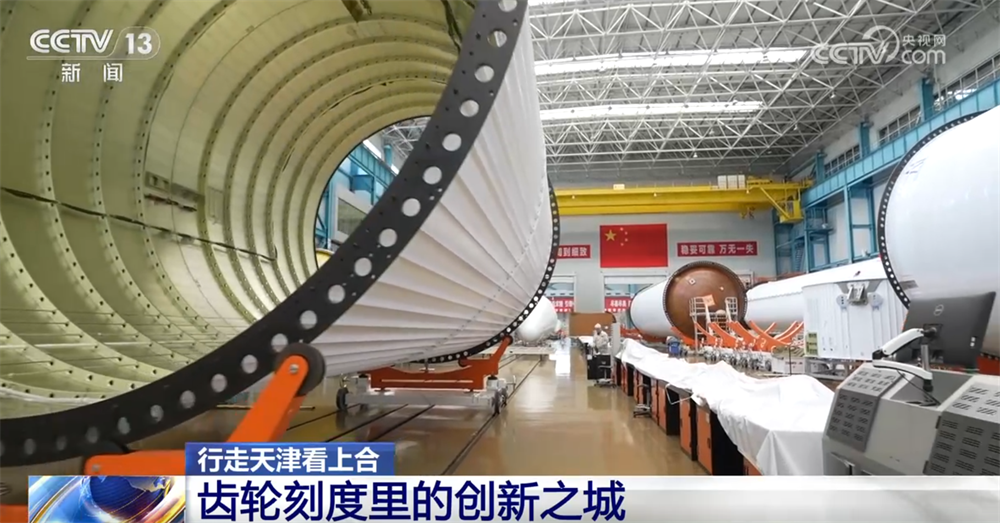

在天津经济开发区,十余万个零件正在被组装成新一代的长征运载火箭。火箭制造可以说是工业领域的天花板,小到机械加工,大到铆接总装,每一个步骤都在考验着工业基础能力和水平。而在天津,从长征五号到长征七号,再到长征八号运载火箭都在这里组装完成。

现在,围绕火箭、卫星、大飞机、低空航空器研发制造,仅在2200多平方公里的天津滨海新区就分布着多达70家航天航空重点企业。北京研发,天津转化,依托天津制造业优势,大到火箭、飞机成品,小到结构组件,甚至是一枚航空航天用螺钉,都有着“天津制造”标签

以链集群,聚势赋能,百亿元产值、涵盖上下游全产业链条的航空航天产业链,仅仅是天津高技术制造业的一个缩影。

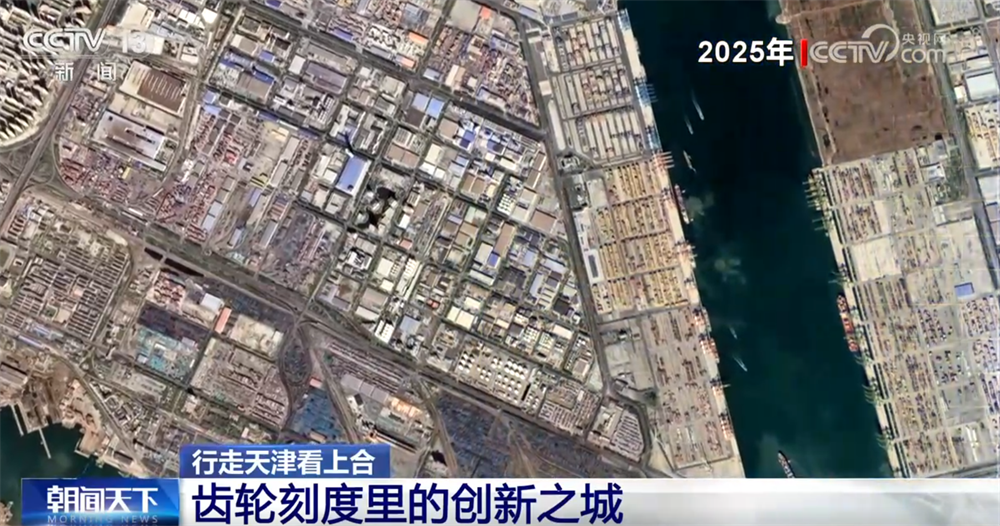

当我们把视线抬高,我们就会发现,曾经滩涂密布的渤海滩在过去的二十年时间里,正在被一座座厂房所覆盖。巨大的屋顶下,信创、高端装备、新材料、汽车及新能源汽车等12条高技术制造产业链正在这里蓬勃生长。可以说这里的每一分钟都记录着中国工业的实力与创新活力。

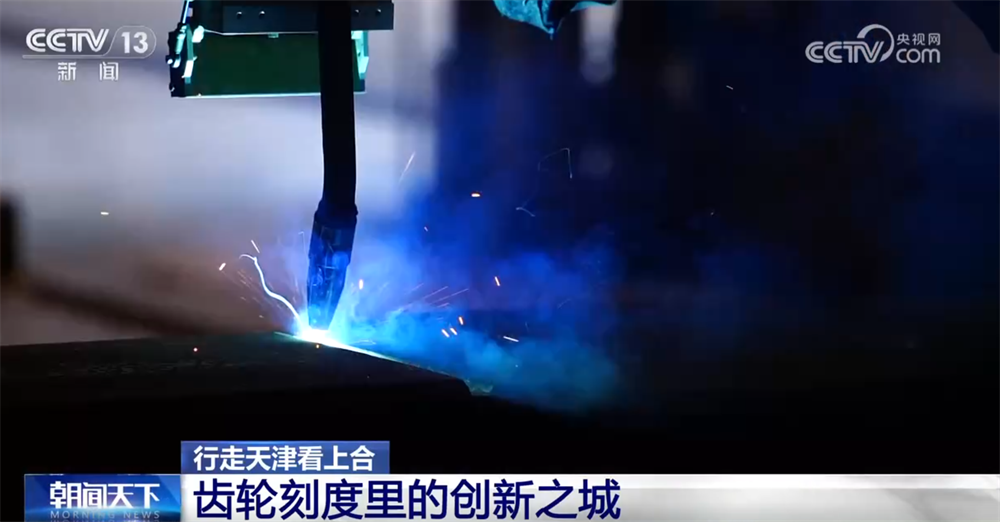

创新活力的背后是科技研发与转化能力的跃升。就在上月末,记者身后的我国自主研发的首批海洋工程柔性制造智能焊接机器人刚刚在天津集成完工。别看这些家伙身材大,但它却可以完成海洋油气装备预制焊接这样的精细活儿。

海洋油气平台的相关部件焊接精度需要控制在1毫米之内。现在,只需像记者这样轻点一下鼠标,这些机器人就可以全自动地独立完成全部的焊接工作,不仅效率达到了经验丰富焊工的1.5倍,同时精度也被严格控制在0.5毫米范围内。

2024年,天津全社会研发投入强度达到了3.58%,位列全国第三。从上天到入海,一项项天津制造业的创新成果离不开产学研的联动,更离不开我现在所在的这个“超强大脑”的飞速运转。

2009年,国家超级计算天津中心拔地而起。我国首台千万亿次超级计算机系统“天河一号”就在这里诞生。今天,天河新一代超级计算机每秒的运算速度已可达百亿亿次,相当于80亿人不眠不休整整四年的计算量。

从石油地震勘探数据处理到港珠澳大桥建设,从生物医药到基因技术、航空航天,甚至是天气预报......都有着24小时不停地运行的天河超级计算机的身影。

巨大的算力也给城市可持续发展带来更多动能。中新天津生态城是世界上首个国家间合作开发的生态城市。像我身边这些分布在生态城中的光伏板和风机在大数据和移动互联技术的助力下,发电运行更加高效,从智慧城市管理系统到新能源设施,这些都正在这片曾经满是废弃盐田、盐碱地和污染水面的不毛之地上,共同打造着更加绿色节能的未来之城。

2025年是上海合作组织可持续发展年,作为今年上合峰会举办地的天津,正在不断以产业创新推动着可持续发展。就在不久前,中国—上合组织可持续发展产业合作大会、2025中国—上合组织人工智能合作论坛、2025上合组织数字经济论坛等,相继在天津召开。

从新中国成立时中国北方重要的工业城市,到今天的“全国先进制造研发基地”,天津向新向上的脉搏持续跃动,挺立渤海潮头,今天走在高质量发展之路上的天津,传奇仍在继续,并持续焕发出新的活力。