(香港文匯報記者 蔣煌基)「中華文化節2025」9月將帶來福建泉州的提線木偶展演。泉州提線木偶,古稱懸絲傀儡,泉州及閩南語地區習慣稱之「嘉禮」,已有千年歷史。香港文匯報記者自泉州市木偶劇團獲悉,該團將派出最強演員陣容,帶來《古藝新姿木偶戲》專場。經典劇目包括《獅子舞》《新貴妃醉酒》《小沙彌下山》《若蘭行》《鍾馗醉酒》《元宵樂》《馴猴》等,以饗本港戲迷。

提線木偶魅力何在?出身木偶世家的黃文君一言蔽之:「普通人轉頭就是轉頭,但老戲骨的轉頭,是顧盼生輝,是『人偶合一』。」好木偶戲值得用放大鏡反覆品味。

每逢重大喜慶,閩南人都有請提線木偶演出「相公爺(戲神雷海青)踏棚」的傳統。北京奧運會開幕式上,泉州提線木偶3分8秒的《四將開台》,成為近些年這個劇種和劇團的高光時刻。在仿閩南紅磚古民居樣式的泉州木偶劇院,每逢節假日,都有全國各地戲迷蜂擁而入。香港文匯報記者見到副團長林建裕時,他剛完成演出,正與觀眾互動——他操縱的小沙彌在孩子肩膀上搔首弄姿,逗得眾人咯咯咯笑個不停。15歲開始學藝的林建裕,45年與木偶為伴,雖去年12月已榮休,但仍活躍於舞台。今次赴港演出,亦將由他帶隊。

經典劇目薈萃香江

泉州市木偶劇團去年在其劇院共有超900場的演出,可以說舞台就是練功房,排練即是正式演出。今次赴港專場,亦已歷經數千場「排練」。據林建裕介紹,《貴妃醉酒》首次把京劇與木偶傀儡調混搭,體現南北戲劇藝術交流的魅力;《小沙彌下山》尤着重表現小沙彌風雨路上慌急情狀的各種精妙步態,妙趣橫生;彈吉他、跳迪斯科等特技表演在《馴猴》中由木偶猴子精湛演繹,令人捧腹;《元宵樂》則生動再現了閩南「踩街」中的「拍胸舞」「舞獅」等場面,呈現一派祥和景象。

舞台上,演員指尖輕顫,絲線如命脈,木偶被注入靈魂,「死」的木偶便活脫脫生動而富有靈性:鍾馗捧壇痛飲,酒液汩汩入喉,大喝「好酒」後,醉臥桌台,呼嚕聲伴着起伏的肚皮,活靈活現,逗得滿場歡笑;貴妃蘭花指捻動,纖手翻飛,魔術般變出牡丹;靈猴左顧右盼,伸腿跳躍,頑皮盡顯。這些出神入化、恍若自帶魔法的指尖技藝讓觀眾們無不為其着迷、驚嘆。

「木偶戲的最高境界就是賦予木偶生命。」福建省非遺傳承人、國家一級演員沈蘇革說。

懸絲愈多傀儡愈活

簡單的「賦予生命」卻是演員們日復一日、逐年累月琢磨、推敲、演練的唯一目標。讓木偶「動」起來簡單,要它「活」起來絕非易事。提線木偶要「活」、要有「生命」,就要讓它有更多關節、器官,通過懸絲動起來,實現騰躍、翻滾、飲酒等複雜動作。泉州提線木偶的懸絲傳統為8根,分別繫在木偶的頭部、肩膀、手掌、腳上。如今最複雜的木偶,懸絲已超40條,為的便是讓木偶「活」得栩栩如生。如木偶鍾馗能完成提壺、飲酒、吞嚥、打嗝等生動表演,全靠演員對28根提線如操作手術刀般的精準。而看似簡單的《獅子舞》,獅子需配合鑼鼓點翻、滾、撲、躍,絲毫錯位便顯僵硬。

明年將要退休的沈蘇革,工作台上還擺放着他最早雕刻的木偶頭。《馴猴》中的猴子被他特意加大了嘴巴、眼睛的開合幅度。「舞台大了,要讓後排觀眾看清表情。」傳統木偶用篾編軀幹,現在他們嘗試用銅絲、3D打印、碳纖維等材料,只為演出中木偶更顯靈活,表演更生動傳神。

精準提線 「人偶合一」

「線是軟的,差一米粒的位置,動作就會失之千里。」沈蘇革強調穿線點的精準。沈蘇革師承泉州提線木偶表演和木偶頭雕刻大師黃奕缺(已故)。黃奕缺演過的木偶,身上百孔千瘡。沈蘇革說,每場演出結束,人們提意見,或師父自己想到不足,他就戴上老花鏡,重新穿線,修改線位。

提線通常長1米出頭,高台表演可長達3米多,如《火焰山》中的孫悟空。「線越長失重感越強,也看不見木偶是『飄』還是『蹲』,動作難控制到位。」林建裕說。對此,「90後」青年隊隊長張耀華也深有體會。為演好高台《火焰山》的孫悟空,在藝校學藝數年、跟着師父提升兩年、又有不少舞台經驗基礎上,張耀華仍苦練一個多月。「要飛天遁地,又要舞動金箍棒,動作多,線多,線長還不能亂,必須全神貫注,做到人偶合一。」勾牌(木偶操控工具)壓得他的食指變形,其他手指磨得都是老繭。「每次練完,衣服都能擰出水來。」張耀華說。

「人偶合一」便是提線木偶表演的最高境界。林建裕說:「演員要成劇中人,將自己對劇情的理解和感情,通過絲線『灌』進木偶,讓木偶手、眼、身、步跟着劇情走。這是提線木偶獨有的魂。」

與時俱進 讓傀儡「活」出未來

「先搶木偶票,再訂飛機票」「扛着行李箱,就往劇場跑」……近兩年來,越來越多遊客「為了一齣戲,來到一座城」。今年「五一」期間,泉州木偶劇院幾乎天天加場。5月1日,原計劃一天6場的演出加演至15場,依然場場爆滿,一票難求。暑期時,劇院亦是人頭攢動。

作為副團長,林建裕見證劇團從低谷到巔峰。「長期固定的公益演出,哪怕觀眾只有兩三人,我們十幾個演員也堅持演。後來,觀眾慢慢多了,2019年開始增加演出場次,到2022年爆紅,中間是幾十年的堅守。」

守正創新,在泉州木偶劇團體現得淋漓盡致。「傳統木偶戲沒有大型悲劇,我們就嘗試,挑戰不可能。」沈蘇革說。劇目上,劇團不再局限傳統神話故事,而是積極拓展題材。悲劇《趙氏孤兒》、喜劇《欽差大臣》等新劇目的推出,豐富了木偶戲的表現形式,獲得了觀眾的廣泛好評。

早期設備簡陋,無法滿足表演需求,舞美團隊的萬勁松和同事們只能自己「手搓」燈具、無線音響。如今,隨着技術發展,LED背景屏的加入讓演出更加立體,燈光音響的配合也更加默契,能夠更好地營造劇情氛圍,讓觀眾身臨其境。「燈光師要懂木偶、懂角色,才能讓演出更完美。」萬勁松說。

除了木偶製作與時俱進,6月在泉州首演的《哪吒·絕地反擊》,更是把現代聲光電特效與提線木偶的高超技藝融合在一起,將視聽效果拉滿。

此外,劇團還嘗試新技術與傳統藝術的結合。劇團2019年引入VR技術,讓觀眾通過VR眼鏡沉浸式觀看木偶表演、演員操作和布景等。「如果未來可以走上雲端,讓全世界隨時隨地都能看到沉浸式的木偶戲,那就太好了。」萬勁松滿懷期待。

泉州木偶劇團其實並非一夜爆紅,但卻因精湛技藝持續長紅。「我們希望更多人能走進劇院,感受木偶戲的魅力,但親民的票價在節假日仍被黃牛炒到一張3,000元。」劇團也無奈。

千年非遺 傳承「有戲」

1978年,泉州藝校木偶班。11歲的黃文君手舉勾牌,手酸,她忍不住卸力耷肩,師父的呵斥立刻炸響。她當時不懂,幾十年後才明白,那聲聲呵斥裏藏着的,是老藝人對提線木偶傳承骨子裏的焦灼。

練功房內,最枯燥的是「走路」。雙腳交替,提線操縱,木偶的喜、怒、哀、樂,全在這單調步伐裏。提線之難,難在「人偶合一」。手上數十根絲線翻飛,口中唱唸做打不停,木偶的眼神流轉,靈魂灌注,全憑勾牌指尖微力。動作可教,靈魂難傳。

真正觸動靈魂的,是師父們的身影。

楊度,被稱作「活字典」的老藝人。罹患惡疾、生命彌留之際,錄音機沙沙轉動。劇痛讓他將一句唱腔撕裂成四五段,仍堅持口述《三藏取經》的場口、扮相、角色……「不傳下去,無顏見師父。」沙啞聲在病房飄蕩,記錄的學生淚落無聲。

黃文君的丈夫陳應鴻彼時就在床邊。如今他領頭整理《目連救母》,肩上壓着同樣的重量:「做不好,對不住師父。」

夫妻倆已延期退休。課堂上,兩人教學理念偶有碰撞;回家關起門來爭幾句,終為藝術妥協。家中日常平淡:他刷手機,她煮飯打掃。但客廳燈下,聊起師父楊度或那些先行前輩,兩人常陷入沉默。楊度的錄音不敢重聽,思念卻刻進骨血。

老藝人臨終託付之聲猶在耳畔,那斷續的唱腔,是一條穿越千年的線,這端繫着病房裏的不甘,那端連着未竟的傳承。

目前,劇團老中青三代演員梯隊50餘人,還有十幾名「00後」在藝校培養。劇院一角,一爿小廟,供奉的是戲神雷海青,從老劇院「搬」來,香火不斷。

【話你知】泉州提線木偶戲

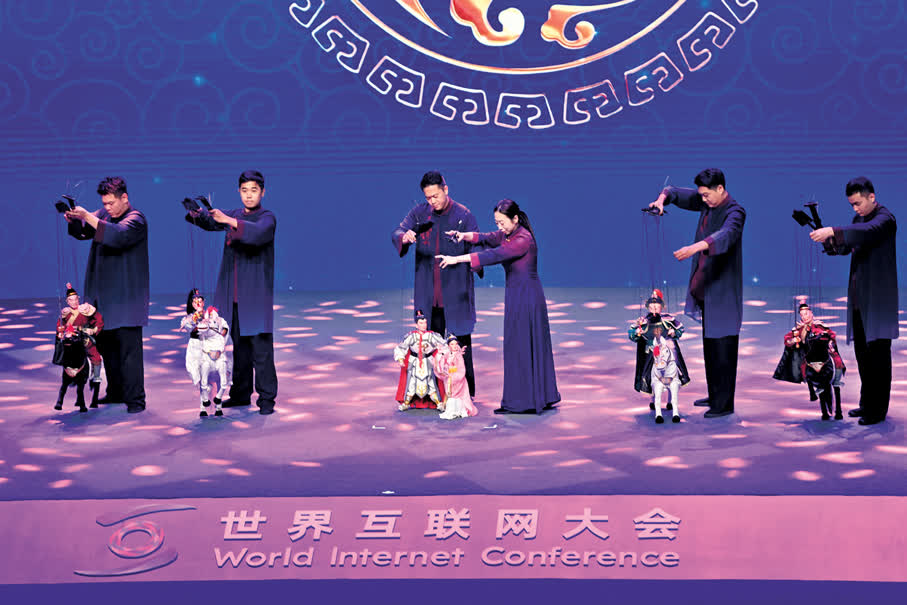

泉州提線木偶戲2006年入選首批國家級非物質文化遺產名錄。近些年,泉州木偶劇團在聯合國總部、聯合國教科文組織總部、第29屆北京奧運會開幕式等眾多重要場合獻藝。日前在泉州舉行的2025年世界互聯網大會數字絲路發展論壇開幕式上,亦有掌上木偶和提線木偶展演。

泉州提線木偶的藝術體系構成,除線功、唱腔(傀儡調)等演出規制外,還有木偶造型與雕刻。其角色最早分為生、旦、北(淨)、雜四大行當。早年在泉州,凡有新戲台落成,必先請提線木偶演出「相公爺踏棚」,其他劇種方能演出,可見其地位。

中華文化節2025:泉州市提線木偶戲傳承保護中心(泉州市木偶劇團)

《古藝新姿木偶戲》

日期:2025年9月12、13日

晚上7時30分

地點:西灣河文娛中心劇院