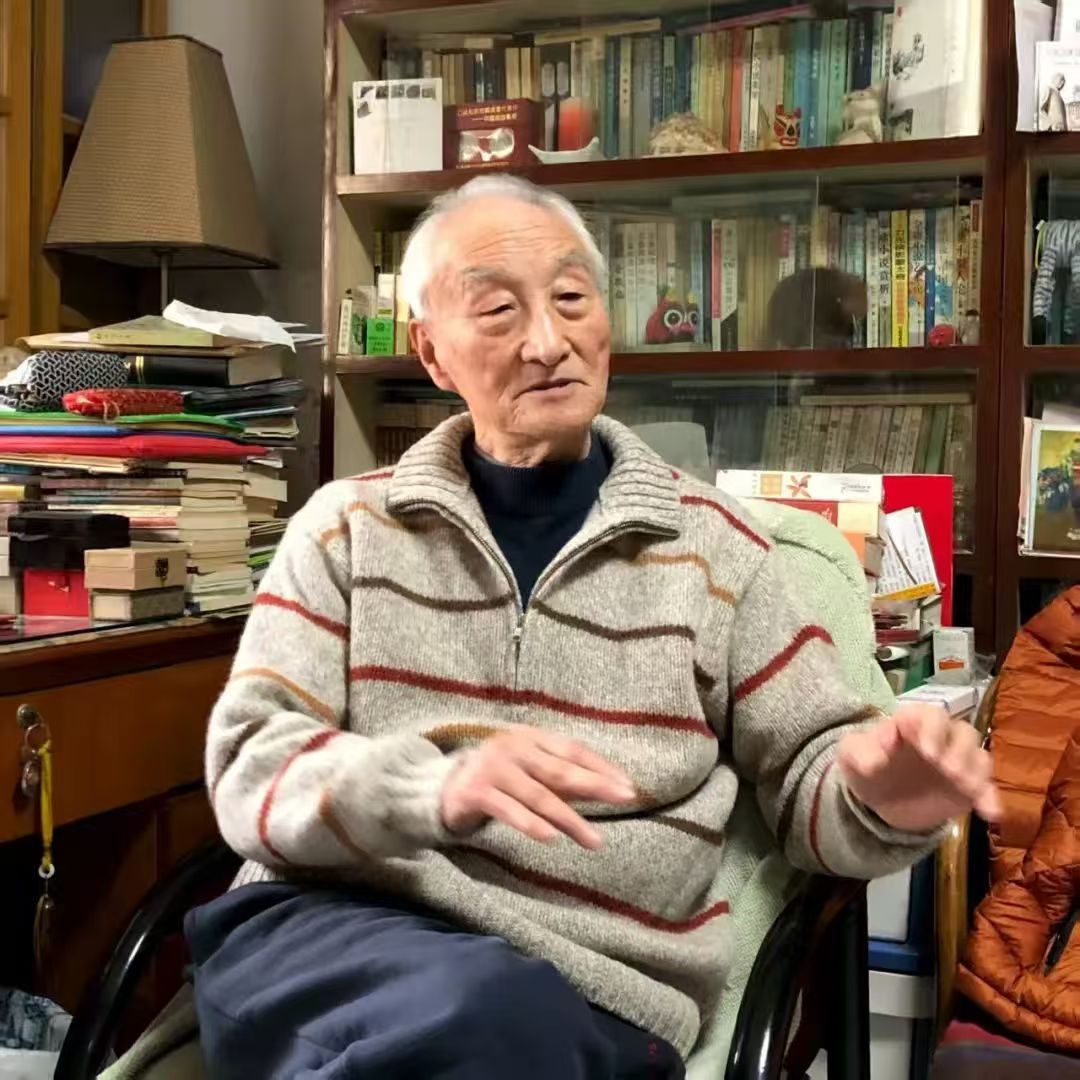

е®Ғе®—дёҖе…Ҳз”ҹпјҲеҗҜеҸ‘ж‘„пјү

иҜ»з»Ҹе…ёд№Ұ

е®—дёҖеёҲиҮӘеӨ§еӯҰжҜ•дёҡз•ҷж Ўж—¶е°ұеңЁиҜҫе ӮдёҠж•ҷжҺҲдёӯеӣҪеҸӨд»Јж–ҮеӯҰеҸІпјҢеҸҜд»ҘиҜҙдёҖз”ҹжҳҜеңЁиҜ»з»Ҹе…ёеҗҚи‘—дёӯеәҰиҝҮзҡ„пјҢзү№еҲ«жҳҜ继жүҝе…¶еёҲеҚҺзІ№ж·ұгҖҒи®ёжӯЈжү¬зҡ„дј з»ҹпјҢд»ҘеҸӨд»Је°ҸиҜҙгҖҒеҸӨд»ЈжҲҸжӣІдҪңдёәж•ҷеӯҰз§‘з ”зҡ„дё»иҰҒж–№еҗ‘пјҢеҜ–ж·«дәҺе°ҸиҜҙжҲҸжӣІж•ҷеӯҰз ”з©¶пјҢеҜ№гҖҠиҺәиҺәдј гҖӢгҖҠиҘҝеҺўи®°гҖӢгҖҠеҚ•еҲҖиөҙдјҡгҖӢгҖҠй«ҳзҘ–иҝҳд№ЎгҖӢгҖҠдёүеӣҪжј”д№үгҖӢгҖҠж°ҙжө’дј гҖӢгҖҠиҘҝжёёи®°гҖӢгҖҠйҮ‘瓶梅гҖӢгҖҠзәўжҘјжўҰгҖӢгҖҠе„’жһ—еӨ–еҸІгҖӢзӯүзӯүиҝҷдәӣе°ҸиҜҙеҸІгҖҒжҲҸжӣІеҸІдёҠзҡ„й«ҳеі°дҪңе“ҒпјҢиҖізҶҹиғҪиҜҰпјҢдёҚж–ӯйҳ…иҜ»гҖӮдјҙйҡҸзқҖж—¶д»ЈжҖқжҪ®йҳ…иҜ»пјҢдјҙйҡҸзқҖзҹҘиҜҶеўһй•ҝйҳ…иҜ»пјҢдјҙйҡҸзқҖж–ҮеӯҰеҸІи§ӮиҝӣжӯҘйҳ…иҜ»пјҢдјҙйҡҸзқҖдәәз”ҹйҳ…еҺҶйҳ…иҜ»гҖӮжҲ‘и®ӨдёәжӯЈжҳҜиҝҷз§ҚеҜ№з»Ҹе…ёеҗҚи‘—зҡ„жҢҒз»ӯгҖҒеҸҚеӨҚгҖҒж·ұе…Ҙзҡ„йҳ…иҜ»пјҢжҸҗеҚҮдәҶе®—дёҖеёҲдҪңдёәиҜ»иҖ…зҡ„е“Ғе‘іпјҢеӣәеҢ–дәҶд»–дҪңдёәеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲзҡ„еҪўиұЎпјҢдё°еҜҢдәҶд»–дҪңдёәжү№иҜ„家зҡ„е®ЎзҫҺи§Ҷи§’пјҢеЎ‘йҖ дәҶд»–дҪңдёәдёҖдёӘеҪ“д»ЈзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзҡ„е“Ғж је’ҢйЈҺйӘЁгҖӮд»–жІЎжңүеұҖйҷҗдәҺйӣ•з« зҗўеҸҘзҡ„ж–Үеӯ—и®ӯиҜӮиҖғиҫЁпјҢд№ҹжІЎжңүжұІжұІдәҺеҲҶжһҗж•…дәӢжғ…иҠӮзҡ„жөҒеҸҳпјҢиҖҢжҳҜз»“еҗҲж—¶д»ЈгҖҒиһҚжұҮе®ЎзҫҺгҖҒиҙҜз©ҝзҒөйӯӮең°д»Ҙе®Ҹи§Ӯи§Ҷи§’йқўеҜ№ж–ҮеӯҰеҸІдёҠзҡ„дёҖеә§еә§й«ҳеі°пјҢжүҖд»Ҙд»–иҜ»еҮәдәҶгҖҠиҺәиҺәдј гҖӢзҡ„еҝғзҒөиҫ©иҜҒжі•пјҢиҜ»еҮәдәҶгҖҠзўҫзҺүи§ӮйҹігҖӢеҲ»йӘЁй•Ӯеҝғзҡ„з—ҙжғ…пјҢиҜ»еҮәдәҶгҖҠйҮ‘瓶梅гҖӢдё‘дёҺзҫҺзҡ„иҫ©иҜҒз»ҹдёҖпјҢиҜ»еҮәдәҶгҖҠеҚ•еҲҖдјҡгҖӢзҡ„ејәиҖ…д№ӢйҹіпјҢжӣҙеңЁеҗҚи‘—дёӯиҜ»еҮәдәҶжҖ§ж је°ұжҳҜе‘Ҫиҝҗзҡ„зңҹи°ӣгҖӮ

иҝҷз§ҚеҜ№з»Ҹе…ёеҗҚи‘—жҠҪдёқеүҘиҢ§гҖҒеҜ№еҗҚи‘—дәәзү©еҪўиұЎж·ұе…ҘеҝғзҒөзҡ„йҳ…иҜ»пјҢдҪҝжҲ‘们зңӢеҲ°е°ҸиҜҙжҲҸжӣІдёӯз»Ҹе…ёдәәзү©еңЁзҺ°е®һдёӯзҡ„еӨҚжҙ»е’ҢеҶҚз”ҹгҖӮеңЁе®—дёҖеёҲзҡ„йҳ…иҜ»дёӯпјҢ他们еёҰзқҖиҮӘе·ұзҡ„ж—¶д»Јж°”жҒҜпјҢд»ҘиҮӘе·ұзҡ„зү№з«ӢзӢ¬иЎҢпјҢи·Ёи¶Ҡж—¶д»Јзҡ„йЈҺе°ҳе’ҢеҺҶеҸІзҡ„й•ҝжІіпјҢиһҚе…ҘдәҶе®—дёҖеёҲзҡ„еҶ…еҝғе’ҢзҒөйӯӮпјҢз»ҸиҝҮеҜ№иҜқе’ҢдәӨжөҒпјҢеҶҚд»ҘдёҖдёӘе…Ёж–°зҡ„е§ҝжҖҒйҮҚж–°иө°еҲ°иҜ»иҖ…зҡ„йқўеүҚпјҢзңҹжғ…е‘ҠиҜүжҲ‘们пјҡз”ҹжҙ»иҰҒжңүиғҶиҜҶе’ҢжүҚжғ…пјҢиүәжңҜдёҺйҒ“еҫ·е№¶еӯҳпјҢдәәз”ҹжҳҜжӮІеү§жҖ§е’Ңе–ңеү§жҖ§зҡ„иһҚеҗҲпјҢжӮІеү§йғҪжҳҜиҝҷд№ҲеҸ‘з”ҹзҡ„вҖҰвҖҰзӯүзӯүпјҢиҝҷе°ұжҳҜз»Ҹе…ёеҗҚи‘—жҙһејҖеҝғжүүзҡ„иүәжңҜйӯ…еҠӣпјҢиҝҷе°ұжҳҜз»Ҹе…ёеҪўиұЎзҡ„ж°ёз”ҹд»·еҖјпјҢи¶…и¶Ҡдәәз”ҹпјҢи·Ёи¶ҠеҺҶеҸІпјҒ

ж•°еӯ—ж—¶д»ЈпјҢдҝЎжҒҜдәӨжөҒз•…йҖҡпјҢдәә们и§ҶйҮҺејҖйҳ”гҖҒиҮӘеӘ’дҪ“зӣӣиЎҢпјҢеј•еҸ‘дәҶеҜ№ж–ҮеӯҰдҪңе“ҒгҖҒж–ҮеӯҰеҸІпјҢеҜ№дёҖеҲҮиҝҮеҫҖйҮҚж–°и®ӨиҜҶгҖҒйҮҚж–°еҲӣдҪңзҡ„йқ©е‘ҪпјҢи®ёеӨҡз»ҶиҠӮе’ҢжҪңжөҒиў«йҮҚж–°еҸ‘зҺ°е’Ңи§ЈиҜ»пјҢиҝҷж— з–‘жҳҜж–ҮеӯҰеҸІз ”究зҡ„е·ЁеӨ§иҝӣжӯҘпјӣжӣҙеӨҡзҡ„з ”з©¶иҖ…гҖҒеҲӣдҪңиҖ…д»Һиҝҷдәӣз»Ҷеҫ®д№ӢеӨ„е…ҘжүӢпјҢдёәдё°еҜҢж–ҮеӯҰдҪңе“ҒгҖҒе®Ңе–„ж–ҮеӯҰеҸІеўһж·»дәҶи®ёеӨҡж–°зҡ„иҜҒжҚ®е’Ңе…үеҪ©пјҢд№ҹжңүдёҖдәӣж–°зҡ„йў иҰҶжҖ§зҡ„з»“и®әеҮәзҺ°пјҢе‘ҲзҺ°еҮәдё°еҜҢдё”еӨҡеҪ©зҡ„ж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖҒж–ҮеӯҰеҲӣдҪңеұҖйқўпјҢз ”з©¶иҖ…гҖҒеҲӣдҪңиҖ…д№ӢеӨҡгҖҒд№Ӣе№ҝпјҢиҫҫеҲ°дәҶеүҚжүҖжңӘжңүзҡ„й«ҳеәҰпјҢеҸҜд»Ҙз§°дёәзҷҫиҠұйҪҗж”ҫгҖӮдҪҶдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢдёҚеҸҜеҝҪз•Ҙзҡ„жҳҜиҝҷз§ҚеӨҡеҪ©е’Ңдё°еҜҢеёҰжқҘзҡ„еҸҰдёҖйқўй—®йўҳвҖ”вҖ”д№ұиҠұжёҗж¬Іиҝ·дәәзңјпјҢеҝҪи§ҶдәҶеҗҚи‘—зҡ„з»Ҹе…ёжҖ§пјҢеҝҳи®°дәҶз»Ҹе…ёзҡ„еҺҶеҸІжҖ§пјҢиҮӘ然д№ҹж·ЎеҢ–дәҶж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝжҖ§гҖӮж»ЎеӣӯйҮҺиҠұеӣә然еҸҜе–ңеҸҜиөһпјҢдҪҶзјәе°‘зүЎдё№гҖҒзҺ«з‘°гҖҒйҮ‘иҸҠзӯүеҗҚиҙөе“Ғз§ҚпјҢиҝҷж ·зҡ„иҠұеӣӯеҗҢж ·йҡҫд»Ҙз•ҷдҪҸе№ҝеӨ§зҡ„и§Ӯдј—пјҢд№ҹйҷҚдҪҺдәҶиҠұеӣӯзҡ„и§„ж је’ҢжЎЈж¬ЎгҖӮ

ж–ҮеӯҰеҸІзҠ№еҰӮдёҖеә§жӨҚиў«дё°еҜҢгҖҒйғҒйғҒи‘ұи‘ұзҡ„еӨ§еұұпјҢдёҚеҗҢзҡ„й«ҳеәҰз”ҹй•ҝзқҖдёҚеҗҢзҡ„жӨҚзү©пјҢз»Ҫж”ҫзқҖдёҚеҗҢзҡ„йІңиҠұпјҢжҲ‘们欣иөҸеұұи„ҡдёӢзҡ„иҪҰеүҚеӯҗгҖҒи’Іе…¬иӢұзҡ„еҗҢж—¶пјҢеҗҢж ·иҰҒж·ұзҹҘй«ҳеұұдёҠйқўиҝҳжңүиӢҚжқҫе’ҢйӣӘиҺІпјҢж— йҷҗйЈҺе…үеңЁйҷ©еі°гҖӮд»ҺдёӘдҪ“жқҘи®ІпјҢжҜҸдёҖз§ҚиҠұжңөйғҪжңүе…¶зӢ¬зү№зҡ„зҫҺдёҪпјҢйғҪеҖјеҫ—ж¬ЈиөҸе’ҢиөһеҸ№пјҢдҪҶжҳҜд»Һж•ҙдҪ“жқҘзңӢпјҢйӮЈдәӣз¬ҰеҗҲеӨ§еӨҡж•°дәәе®ЎзҫҺж„ҸиҜҶзҡ„пјҢйӮЈдәӣз»ҸеҺҶеҚғйҡҫдёҮйҷ©з”ҹй•ҝеҮәжқҘжӣҙеҠ йІңиүіеӨәзӣ®зҡ„иҠұжңөпјҢйӮЈдәӣжӣҙеҠ е…·жңүе№ҝжіӣдҪңз”Ёзҡ„ж ӢжўҒд№ӢжқҗпјҢж— з–‘дјҡжӣҙеҖјеҫ—жҲ‘们еҺ»зҸҚжғңгҖҒзӨјиөһгҖҒд»°жңӣгҖӮз»Ҹе…ёеҗҚи‘—еңЁж–ҮеӯҰдёӯзҡ„ең°дҪҚе°ұжҳҜиҠұеӣӯдёӯзҡ„зүЎдё№е’ҢзҺ«з‘°пјҢе°ұжҳҜй«ҳеұұдёҠзҡ„иӢҚжқҫе’ҢеҸӨжҹҸпјҢж°ёеӯҳж°ёеңЁпјҢж—¶ж—¶з»Ҫж”ҫеҮәиҖҖзңјзҡ„е…үиҠ’пјҢеёёиҜ»еёёж–°гҖӮиҜ»з»Ҹе…ёеҗҚи‘—пјҢеҲқеӯҰиҖ…еҸҜд»ҘеӯҰе…¶дёҠиҖ…еҫ—е…¶дёӯпјҢеҝ«йҖҹжҸҗй«ҳиҮӘе·ұзҡ„е®ЎзҫҺиғҪеҠӣе’Ңдәәз”ҹи®ӨзҹҘпјӣйҮҚиҜ»з»Ҹе…ёеҗҚи‘—пјҢеҶҚеӯҰиҖ…еҸҜд»Ҙжё©ж•…зҹҘж–°пјҢд»ҺиҖҢжҸҗй«ҳдҝ®жӯЈиҮӘжҲ‘зҡ„з§ҜзҙҜе’Ңдҝ®е…»пјҢж—ўиғҪдёҚжғ‘дәҺдё–дҝ—зҡ„е®ЎзҫҺпјҢеҸҲиғҪи°ғж•ҙиҮӘе·ұзҡ„дәәз”ҹпјҢеҶҚжү¬еҫҒеёҶпјӣйҮҚиҜ»з»Ҹе…ёеҗҚи‘—пјҢз ”з©¶иҖ…еҸҜд»ҘеҶҚдёҠеұӮжҘјпјҢз»“еҗҲж–°ж—¶д»ЈпјҢеҸ‘зҺ°ж–°еўғз•ҢпјҢжҸҗеҮәж–°и®әж–ӯгҖӮз»Ҹе…ёжҳҜж—¶й—ҙзҡ„й•ҝжІіеӨ§жөӘж·ҳжІҷз•ҷеӯҳдёӢжқҘзҡ„зңҹйҮ‘пјҢеІҒжңҲж°ёдёҚиҙҘз»Ҹе…ёгҖӮе°Өе…¶жҳҜеңЁиҝҮдәҺз№ҒеӨҚе’ҢеҙҮе°ҡеҪўејҸзҡ„ж—¶д»ЈпјҢз»Ҹе…ёжңүеҰӮе®ҡжө·зҘһй’ҲпјҢиҜ»д№ӢиғҪи®©дәәд»Ҙе°‘иғңеӨҡпјҢи®©дәәйқҷеҝғе®ҡеҠӣпјҢд»ҺиҖҢжҙһеҜҹиҝҷеӨҡеҸҳзӨҫдјҡдёӯдәҳеҸӨдёҚеҸҳзҡ„зңҹзҗҶпјҢжүҖи°“жҲ‘иҮӘд»Һе®№еҗ‘еӨ©з¬‘пјҢд»»е°”дёңеҚ—иҘҝеҢ—йЈҺгҖӮ

д»ҺиҝҷдёӘж„Ҹд№үдёҠиҜҙпјҢдҪңдёәдёҖз”ҹд»ҘеҮәзүҲдёәиҒҢдёҡзҡ„дәәпјҢжҲ‘иөһиөҸе’Ң敬дҪ©еӨ©жҙҘж•ҷиӮІеҮәзүҲзӨҫжӯӨж—¶жҺЁеҮәе®—дёҖеёҲзҡ„гҖҠйҮҚиҜ»еҗҚи‘—гҖӢпјҢиҝҷжҳҜжңүиҝңи§ҒгҖҒжңүжӢ…еҪ“зҡ„еҮәзүҲдәәзңје…үгҖӮеҮәзүҲд»Ҙдј жүҝдәәзұ»ж–ҮеҢ–дёәзӣ®ж ҮпјҢдёҚиғҪд»…д»…иҝҪйҡҸж—¶д»ЈжҪ®жөҒпјҢиҝҳиҰҒеј•еҜјж–ҮеҢ–еҸ‘еұ•е’Ңж–ҮжҳҺиҝӣжӯҘпјҢеңЁеӨ§еӨҡж•°дәәзңјиҠұзјӯд№ұпјҢйҡҫд»ҘжҠүжӢ©иҖҢиҝ·иҢ«пјҢжҲ–жҳҜиў«зҹӯи§Ҷйў‘ж”«дҪҸзңјзҗғж—¶пјҢд»Ҙд№Ұеј•еҜјдәәвҖ”вҖ”йҮҚж–°йҳ…иҜ»еҗҚи‘—пјҢжӯЈж·ұеҗҲеҮәзүҲеҲқеҝғвҖ”вҖ”йҖҡиҝҮеҮәзүҲзҡ„еӣҫд№Ұз»ҷе№ҝеӨ§иҜ»иҖ…д»ҘзІҫзҘһдёҠзҡ„еј•еҜјпјҢи§Јжғ‘йҮҠз–‘пјҢдҪҝд№ӢдёҚиў«жөҒдҝ—е·ҰеҸігҖӮ

гҖҠеҗҚи‘—йҮҚиҜ»гҖӢжҳҜе®—дёҖеёҲз ”з©¶зӣёе…із»Ҹе…ёеҸӨд»Је°ҸиҜҙгҖҒжҲҸжӣІеҗҚи‘—зҡ„ж–ҮйӣҶпјҢеҸ«йҮҚиҜ»пјҢжңүеҶҚи®ӨиҜҶзҡ„ж·ұеҲ»еҗ«д№үпјҢжҳҜеҜ№дәҺз»Ҹе…ёдҪңе“Ғд»ҺйҮҸеҸҳеҲ°иҙЁеҸҳзҡ„йҮҚж–°и§ЈиҜ»е’ҢеҲҶжһҗпјӣдё”з”ұдәҺжүҖи®әиҝ°зҡ„дҪңе“ҒйӣҶдёӯдәҺз»Ҹе…ёеҗҚи‘—пјҢиҮӘ然дјҡеј•иө·еҜ№ж–ҮеӯҰеҸІеҶҷдҪңзҡ„ж·ұеҲ»еҸҚжҖқгҖӮжҜ«ж— з–‘й—®пјҢд»Һжҹҗз§Қж„Ҹд№үдёҠи®Іж–ҮеӯҰеҸІе°ұжҳҜз»Ҹе…ёеҗҚи‘—зҡ„еҺҶеҸІгҖӮжӯӨд№ҰиҷҪ然жҳҜж–ҮйӣҶпјҢдҪҶжҳҜз”ұдәҺз„ҰиҒҡиҝҷдёӨдёӘдә’зӣёе…іиҒ”гҖҒдә’дёәиЎЁйҮҢзҡ„ж–№йқўпјҢе®һйҷ…дёҠжҳҜеҗҚи‘—дёҺж–ҮеӯҰеҸІз ”究зҡ„дё“и®әпјҢдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„ж–Үз« еҗҲйӣҶпјҢиҝҷжҳҜйҰ–е…ҲжғіиҜҙжҳҺзҡ„дёҖзӮ№гҖӮ

дј з»Ҹе…ёдёҡ

е®Ғе®—дёҖе…Ҳз”ҹдёҺжң¬ж–ҮдҪңиҖ…

йҹ©ж„ҲиҜҙпјҡвҖңеёҲиҖ…пјҢжүҖд»Ҙдј йҒ“жҺҲдёҡи§Јжғ‘д№ҹпјҒвҖқжҲ‘1979е№ҙй«ҳдёӯжҜ•дёҡиҖғеҲ°еҚ—ејҖеӨ§еӯҰдёӯж–Үзі»иҜ»д№ҰпјҢйӮЈж—¶е°ҸеҹҺе°‘е№ҙе№ёйҒҮжҒўеӨҚй«ҳиҖғпјҢеҲ°еҚ—еӨ§пјҲеҪ“ж—¶жҳҜеҚ—ејҖеӨ§еӯҰзҡ„дё“з§°пјүдёҠеӯҰпјҢе…ҙеҘӢдёҚе·ІпјҢд»ҺзІҫзҘһеҲ°зү©иҙЁпјҢдёҖеҲҮйғҪжҳҜж–°йІңзҡ„ж„ҹи§үгҖӮе°‘дёҚз»ҸдәӢзҡ„жҲ‘пјҢзҺ©еҝғеӨҡдәҺиҜ»д№ҰпјҢе”ҜзӢ¬еҜ№е…Ҳз”ҹиҖҒеёҲ敬仰жңүеҠ пјҢд»Қ然еҰӮдёӯеӯҰз”ҹдёҖж ·пјҢеҗ¬иҖҒеёҲиҜқпјҢи®Өзңҹе®ҢжҲҗдҪңдёҡпјҢдёҚж•ўдёқжҜ«жҖ ж…ўгҖӮйӮЈж—¶зҡ„еҚ—ејҖеӨ§еӯҰдёӯж–Үзі»иҖҒе…Ҳз”ҹ们еғҸжңұз»ҙд№ӢгҖҒйӮўе…¬з•№гҖҒеј жё…еёёгҖҒзҺӢиҫҫжҙҘпјҢд»ҘеҸҠжҲ‘еҗҺжқҘиҜ»з ”究з”ҹж—¶зҡ„еҜјеёҲжңұдёҖзҺ„е…Ҳз”ҹпјҢдёӘдёӘжҳҜйҘұеӯҰзЎ•е„’пјҢйЈҺйҮҮеҗ„ејӮпјҡжңүзҡ„е…Ҳз”ҹеҰӮејҘеӢ’дҪӣиҲ¬е’Ңи”јеҸҜдәІпјҢжңүзҡ„е…Ҳз”ҹеҰӮзҪ—жұүиҲ¬зӣёиІҢжё…еҘҮпјӣжңүзҡ„е…Ҳз”ҹзҳҰиҖҢй«ҳпјҢеӯҰз”ҹдёӯдёҖз«ҷеҰӮй№Өз«ӢйёЎзҫӨпјҢд№ҹжңүзҡ„е…Ҳз”ҹзҹ®иҖҢзҳҰпјҢеӯҰз”ҹеӣҙз»•зқҖиҜ·ж•ҷй—®йўҳж—¶пјҢеҗҺйқўзҡ„еӯҰз”ҹеҸӘй—»еЈ°йҹіпјҢдёҚи§Ғе…Ҳз”ҹе…¶дәәпјӣжңүзҡ„е…Ҳз”ҹи®ІиҜҫйЈҺи¶Је№Ҫй»ҳпјҢй«ҳе…ҙж—¶еҚіе…ҙиғҪиғҢгҖҠж°ҙжө’дј гҖӢвҖңжһ—еҶІйӣӘеӨңдёҠжўҒеұұвҖқй•ҝж–ҮпјҢжңүзҡ„е…Ҳз”ҹдёҠиҜҫеҲҷдёҖдёқдёҚиӢҹпјҢз…§и®Ід№үжҠ‘жү¬йЎҝжҢ«пјҢз»қдёҚи¶ҠвҖңи®ІвҖқжұ дёҖжӯҘвҖҰвҖҰе°§й•ҝиҲңзҹӯпјҢзҺҜиӮҘзҮ•зҳҰпјҢз§ҒдёӢд»Ҙдёәжғҹдә”еІід№Ӣйӣ„гҖҒйҷ©гҖҒз§ҖгҖҒеҘҮгҖҒеҘҘпјҢе·®еҸҜжҜ”жӢҹеҗ„дҪҚе…Ҳз”ҹзҡ„дёҚеҗҢйЈҺиҢғе’Ңж•ҷеӯҰйЈҺж јпјҢд»°жӯўдёҚе·ІгҖӮ

е®—дёҖеёҲеҪ“ж—¶иҝ‘зҹҘеӨ©е‘Ҫд№Ӣе№ҙпјҢжҳҜдёӯж–Үзі»еүҜж•ҷжҺҲгҖҒзі»еӯҰжңҜ委е‘ҳдјҡеүҜдё»д»»пјҢиҝҳжІЎжңүиҝӣе…ҘиҖҒе…Ҳз”ҹ们зҡ„иЎҢеҲ—пјҢжҳҜж•ҷеёҲзҡ„дёӯеқҡеҠӣйҮҸгҖӮдёҖж–№йқўз”ұдәҺе®—дёҖеёҲиҝҳжІЎжңүеҲ°д»ӨжҲ‘们вҖңд»°жӯўвҖқзҡ„е№ҙйҫ„д»ҘеҸҠд»–е–ңж¬ўе’Ңе№ҙиҪ»еӯҰз”ҹдәӨжөҒзҡ„жҖ§ж јпјҢеӯҰз”ҹ们жӣҙж„ҝж„Ҹе’Ңд»–дәӨеҫҖпјҢеҗ‘д»–иҜ·ж•ҷпјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢжӣҙдё»иҰҒжҳҜд»–дёҖз»ҷжҲ‘们е№ҙзә§и®ІиҜҫе°ұж·ұж·ұжү“еҠЁдәҶе…ЁзҸӯеҗҢеӯҰпјҢеӨ§е®¶еҝғдёӯж„ҹж…ЁиҝҷжҳҜж ҮеҮҶзҡ„гҖҒз»Ҹе…ёзҡ„еӨ§еӯҰж•ҷжҺҲеҪўиұЎпјҡе…¶дёҖпјҢ并дёҚдјҹеІёеҚҙйўҖй•ҝ笔жҢәзҡ„иә«иәҜпјҢиә«з©ҝеҪ“ж—¶зҡ„ж Үй…Қж·ұиүІе‘ўеӯҗеӨ§иЎЈпјҢдёҖдёӘж–№жқЎж јеӣҙи„–пјҢжҳӮйҰ–йҳ”жӯҘиө°иҝӣж•ҷе®ӨпјҢи„ұдёӢеӨ§иЎЈпјҢйЎҫзӣјеҮӣ然пјӣе…¶дәҢпјҢдёҖејҖеҸЈпјҡвҖңжҲ‘еҸ«е®Ғе®—дёҖвҖқпјҢж ҮеҮҶзҡ„дә¬и…”дә¬йҹөпјҢи®Іиө·иҜҫжқҘпјҢеј ејӣжңүеәҰпјҢжқЎзҗҶжё…жҘҡпјӣе…¶дёүпјҢдёҖжүӢжөҒеҲ©зҡ„жқҝд№ҰпјҢжҪҮжҙ’жөҒз•…зҡ„еӯ—дҪ“йҖҸеҮәжқҹзјҡдёҚдҪҸзҡ„еҲҡеҒҘдё”иҮӘз”ұзҡ„笔ж„Ҹпјӣе…¶еӣӣпјҢи®ІеҸӨд»ЈжҲҸжӣІгҖҒе°ҸиҜҙпјҢеқҮжңүи¶…еҮәж–ҮеӯҰеҸІдёҖиҲ¬еҶ…е®№зҡ„д»Ӣз»ҚпјҢжңүж–°ж„ҸгҖҒжңүи§ҒиҜҶпјӣе…¶дә”пјҢеӨҮиҜҫе……еҲҶжүҺе®һпјҢдёҮеҸҳдёҚзҰ»и®Ід№үе…¶е®—пјҢйҖ»иҫ‘жё…жҷ°дёҘи°ЁпјҢиғҪж”ҫејҖеҺ»еҸҲиғҪ收еӣһжқҘпјҢз»қдёҚдҝЎй©¬з”ұзј°пјӣе…¶е…ӯпјҢиҷҪ然讲еҸӨд»Је°ҸиҜҙжҲҸжӣІпјҢдҪҶжҳҜиғҪеӨҹе’ҢеҪ“д»Јж–Үиүәе®һи·өгҖҒж–ҮеҢ–жҖқжҪ®зҙ§еҜҶз»“еҗҲпјҢе…·жңүжө“еҺҡзҡ„зҗҶи®әиүІеҪ©пјҢдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„и®ӯиҜӮз¬әиҜҒгҖӮ

е®—дёҖеёҲи®ІиҜҫзү№зӮ№жҳҜдёҚд»…д»…йҮҠз–‘и§Јжғ‘дј жҺҲзҹҘиҜҶпјҢиҝҳйҖҡиҝҮз»Ҹе…ёдҪңе“Ғзҡ„еҲҶжһҗе’ҢйҳҗйҮҠпјҢи®©еӯҰз”ҹ们д»Һдёӯж„ҹзҹҘж–ҮеӯҰзҡ„еҸ‘еұ•и§„еҫӢпјҢж–ҮеӯҰе’ҢзӨҫдјҡзҡ„еҜҶеҲҮе…ізі»пјҢж–ҮеӯҰе’ҢиүәжңҜзҡ„и§Ұзұ»ж—ҒйҖҡпјҢж–ҮеӯҰеҸ‘еұ•еҸІе’Ңдәәзұ»еҝғзҒөжҲҗй•ҝеҸІзҡ„дёҚеҸҜеҲҶзҰ»гҖҒдә’зӣёдҝғиҝӣпјҢжӣҙиҝӣдёҖжӯҘжҠҠеҸӨд»Јж–ҮеӯҰеҸІе’ҢеҪ“дёӢж–ҮеӯҰжҖқжҪ®з»“еҗҲеңЁдёҖиө·пјҢдј ж–ҮеӯҰд№ӢйҒ“пјҢеҜјж–ҮеҢ–д№Ӣи„үгҖӮеҗ¬е®—дёҖеёҲи®ІиҜҫпјҢйұјгҖҒжё”еҸҢеҫ—гҖӮд»–зҡ„жҺҲиҜҫд»ҺеҶ…е®№еҲ°еҪўејҸзҡ„йЈҺйҮҮйғҪж·ұж·ұеҗёеј•дәҶеӯҰз”ҹпјҢдҪҝеҫ—79зә§и®ёеӨҡеӯҰз”ҹйғҪеҖҫеҝғдҪ©жңҚпјҢжӣҙдҪҝжҲ‘иҮӘе·ұзҲұдёҠдәҶеҸӨе…ёе°ҸиҜҙгҖӮ

дёҚд»…еҰӮжӯӨпјҢеҰӮд»Ҡ40е№ҙиҝҮеҺ»дәҶпјҢеҗҢеӯҰ们зӣёиҒҡпјҢжҙҘжҙҘд№җйҒ“е®—дёҖеёҲеҪ“ж—¶жҺЁеҠЁзҡ„ж•ҷеӯҰиө°еҮәеҺ»гҖҒиҜ·иҝӣжқҘпјҢеҜ№жҲ‘们и§ҶйҮҺеҪұе“Қд№ӢеӨ§пјҢеҚ°иұЎжһҒе…¶ж·ұеҲ»пјҢз”ҡиҮіи¶…и¶ҠдәҶиҜҫе Ӯеҗ¬иҜҫгҖӮ

е…ҲиҜҙиө°еҮәеҺ»пјҢ1982е№ҙе®—дёҖеёҲи®Іе…ғжӣІж—¶пјҢжӯЈеҖјиҜқеү§гҖҠз»қеҜ№дҝЎеҸ·гҖӢеңЁеҢ—дә¬жј”еҮәпјҢиҝҷжҳҜдёӯеӣҪ第дёҖдёӘе°Ҹеү§еңәиҜқеү§пјҢдәәиүәжј”еҮәеҗҺеј•иө·иҪ°еҠЁпјҢе®—дёҖеёҲдәүеҸ–зі»йҮҢеҗҢж„ҸпјҢз»ҷ79зә§90дёӘеҗҢеӯҰд№°зҘЁеқҗзҒ«иҪҰеҲ°еҢ—дә¬дё“й—ЁзңӢдәәиүәзҡ„жј”еҮәпјҢи®©жҲ‘们ж„ҹеҸ—жңҖеүҚжІҝзҡ„жҲҸеү§иүәжңҜпјҢд»ҺиҖҢеҠ ж·ұеҜ№еҸӨд»ЈжҲҸжӣІиүәжңҜзҡ„зҗҶи§Јпјӣд№ҹеә”иҜҘжҳҜ1982е№ҙпјҢзҫҺеӣҪзҹіжІ№еӨ§зҺӢе“Ҳй»ҳи—ҸжІ№з”»еңЁеҢ—дә¬зҡ„дёӯеӣҪзҫҺжңҜйҰҶеұ•еҮәпјҢиҝҷжҳҜж”№йқ©ејҖж”ҫеҗҺ第дёҖж¬ЎиҘҝж–№жІ№з”»еҺҹдҪңеңЁдёӯеӣҪзҫҺжңҜйҰҶеұ•еҮәпјҢе®—дёҖеёҲеҶҚж¬ЎдёәжҲ‘们дәүеҸ–еҲ°дәҶдёҖзқ№зңҹиҝ№зҡ„жңәдјҡгҖӮиҝҷз§ҚзҺ°еңәж•ҷеӯҰзҺ°еңЁзңӢжқҘжҲ–и®ёжІЎжңүд»Җд№Ҳж–°еҘҮпјҢдҪҶеҪ“ж—¶еҜ№жҲ‘们жң¬з§‘з”ҹзҡ„еҪұе“Қе’ҢйңҮж’јжҳҜе·ЁеӨ§зҡ„пјҢдҪҝжҲ‘们充еҲҶи®ӨиҜҶе’Ңж„ҹзҹҘдәҶж–ҮеӯҰе’ҢиүәжңҜзҡ„еҜҶеҲҮе…ізі»пјҢеҗҢж—¶жӣҙдҪ“йӘҢеҲ°ж–ҮеӯҰиүәжңҜиҮӘеҸӨиҮід»Ҡзҡ„дёҖи„үдј жүҝпјҢеҗҜи’ҷдәҶж–ҮеӯҰиүәжңҜи·Ёи¶ҠеҺҶеҸІгҖҒи¶…и¶ҠеӣҪз•Ңзҡ„е®Ҹйҳ”и§ҶйҮҺпјҢзңјз•ҢеӨ§ејҖпјҢеҸҜд»ҘиҜҙз»Ҳиә«еҸ—зӣҠгҖӮеҶҚиҜҙиҜ·иҝӣжқҘпјҢе®—дёҖеёҲеңЁеҪ“ж—¶зі»дё»д»»зҡ„ж”ҜжҢҒдёӢпјҢд»ҘеӯҰжңҜеүҜдё»д»»зҡ„иҒҢдҪҚпјҢиҜ·дәҶдёҖеӨ§жү№еӯҰз•Ңзҡ„зҹҘеҗҚ专家еӯҰиҖ…еҲ°еҚ—ејҖдёӯж–Үзі»и®ІиҜҫпјҢйҳҝиӢұгҖҒзҺӢ瑶гҖҒеҲҳеҸ¶з§ӢгҖҒеҗҙе°ҸеҰӮгҖҒеҚўз”ёгҖҒйҳҝеһ…гҖҒж•ҸжіҪпјҢзӯүзӯүпјҢи®©жҲ‘们充еҲҶдәҶи§ЈеҲ°дәҶеӯҰжңҜз•Ңзҡ„жңҖеүҚжІҝжҲҗжһңпјҢд№ҹеҫ—д»Ҙиҝ‘и·қзҰ»жҺҘи§ҰеҚ—ејҖеӨ§еӯҰд»ҘеӨ–зҡ„еӯҰжңҜеӨ§е®¶еҗҚеёҲйЈҺйҮҮгҖӮиҪ¬зӣҠеӨҡеёҲпјҢдёҚеҒҡдә•еә•д№ӢиӣҷпјҢеҝғдёӯз§ҚдёӢдәҶеӯҰй—®д№ғеӨ©дёӢд№Ӣе…¬еҷЁзҡ„з§ҚеӯҗпјҢдёҖз”ҹеҸ—з”ЁдёҚе°ҪгҖӮ

е®—дёҖеёҲиҮӘе·ұжӣҙжҳҜд»Ҙиә«дҪңеҲҷпјҢеӨҡе№ҙжқҘпјҢеңЁеҸӨе…ёе°ҸиҜҙжҲҸжӣІз ”究з•ҢпјҢд»–зҡ„еӯҰжңҜжҖқжғіе’Ңе®ЎзҫҺи§ӮеҝөпјҢдёҖзӣҙжҳҜиө°еңЁеҗҢж—¶д»ЈдәәеӯҰжңҜз ”з©¶зҡ„еүҚеҲ—пјҢз»Ҹеёёеј•иө·иҜқйўҳе’Ңи®Ёи®әпјҢдёәеҸӨе…ёж–ҮеӯҰеӯҰз•ҢдёҚиҖҒжқҫгҖӮд»ҘжҲ‘ж„ҡи§ҒпјҢе®—дёҖеёҲдҪңдёәдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪжҲҗз«Ӣд»ҘеҗҺеҚ—ејҖеӨ§еӯҰеҹ№е…»зҡ„第дёҖжү№дёӯж–Үдё“дёҡзҡ„жҜ•дёҡз”ҹпјҲд»–иҖҒдәә家еҫҲеҫ—ж„ҸжҜ•дёҡиҜҒд№ҰжҳҜдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺеҚ—ејҖеӨ§еӯҰжҜ•дёҡиҜҒзҡ„001еҸ·пјҢжҠҠе®ғйғ‘йҮҚжҚҗзҢ®з»ҷж ЎеҸІйҰҶпјүпјҢд»–зҡ„ж–ҮеӯҰзҗҶи®әдҝ®е…»е®һйҷ…дёҠжҳҜжәҗдәҺиӢҸиҒ”зҡ„зӨҫдјҡгҖҒйҳ¶зә§гҖҒеҺҶеҸІзҡ„ж–ҮеӯҰзҗҶи®әдҪ“зі»гҖӮеҪ“然пјҢиҝҷд№ҹжҳҜйӮЈдёҖд»Јдәәзҡ„ж–ҮиүәзҗҶи®әеҗҜи’ҷпјҢдҪҶжҳҜе®—дёҖеёҲеҜ№дәҺж–ҮеӯҰеҝғзҒөеҸІзҡ„з ”з©¶гҖҒеҜ№гҖҠйҮ‘瓶梅гҖӢдёӯдҪ“зҺ°еҮәзҡ„е®Ўдё‘еҲ°е®ЎзҫҺи§Ӯзҡ„жҸӯзӨәгҖҒеҜ№ж–ҮеӯҰеҸІеҶҷдҪңзҡ„ж·ұеҲ»еҸҚжҖқгҖҒеҜ№еҸӨд»ЈжҲҸжӣІе’ҢеҸӨе…ёе°ҸиҜҙзҡ„дә’дёәдҝғиҝӣзҡ„жҢ–жҺҳзӯүдёҖзі»еҲ—еӯҰжңҜз ”з©¶пјҢйғҪиҝңиҝңи¶…и¶ҠдәҶиҮӘе·ұзҡ„еӯҰжңҜеҹәзЎҖпјҢиө°дёҠдәҶдёҖжқЎеҗёзәіж—¶д»Јж–°жҖқжғігҖҒж–°и§Ӯеҝөзҡ„иһҚеҗҲдёҺеҲӣж–°зҡ„еӯҰжңҜд№Ӣи·ҜпјҢиһҚе…ҘдәҶиҮӘе·ұзҡ„дәәз”ҹдҪ“жӮҹе’Ңж„ҹж…ЁпјҢе…·жңүеҠЁдәәеҝғйӯ„зҡ„еӯҰжңҜеҠӣйҮҸпјҢеӣ жӯӨдә§з”ҹдәҶйҮҚеӨ§зҡ„еҪұе“ҚпјҢж·ұеҸ—еӯҰз•Ңж¬ўиҝҺгҖӮ

дёәз»Ҹе…ёеёҲ

е®Ғе…Ҳз”ҹиә«еҗҺжӮ¬жҢӮд№ӢеҜ№иҒ”дёәжң¬ж–ҮдҪңиҖ…жүҖж’°

е®—дёҖеёҲжҠҠд»–90еІҒзҡ„еҸЈиҝ°еҸІе®ҡеҗҚдёәгҖҠдёҖдёӘж•ҷд№Ұдәәзҡ„еҝғеҸІгҖӢпјҢжҒ°еҰӮе…¶еҲҶең°йҒ“еҮәдәҶе…¶дёҖз”ҹзҡ„йӘ„еӮІе’ҢйЈҺе§ҝгҖӮе®—дёҖеёҲжІЎжңүеёҰиҝҮеҚҡеЈ«з”ҹпјҢд№ҹжІЎжңүеҮ зә§ж•ҷжҺҲзҡ„еӨҙиЎ”пјҢеҚідҪҝеңЁеҚ—ејҖеӨ§еӯҰд№ҹдёҚжҳҜеҪұе“ҚжңҖеӨ§гҖҒеӯҰжңҜиҙЎзҢ®жңҖеӨ§зҡ„ж•ҷжҺҲе’Ңе…Ҳз”ҹпјҢзҺ°еңЁиҝҳдҪҸеңЁиҘҝеҚ—жқ‘75зұізҡ„вҖңдәҢиҮӘж–ӢвҖқйҮҢпјҢд»…д»…еӣӣеЈҒзҺҜд№ҰиҖҢе·ІпјҢз”Ёд»–иҮӘе·ұзҡ„иҜқжҳҜвҖңз ҙз“ҰеҜ’зӘ‘вҖқвҖ”вҖ”дҪҶд»–жҳҜжңҖеҘҪзҡ„иҖҒеёҲпјҢд»–зҡ„жүҖдҪңжүҖдёәд»ЈиЎЁдәҶеӨ§еӯҰж•ҷеёҲиҝҷдёӘеІ—дҪҚзҡ„з»Ҹе…ёе’Ңй«ҳе°ҡпјҢзү№еҲ«жҳҜдёҺдёҖдәӣдёҚд»ҘжҺҲиҜҫдёәдё»дёҡпјҢжұІжұІдәҺжӢүйЎ№зӣ®гҖҒеҮәеӨ§йғЁеӨҙд№Ұз”ҡжҲ–зӣҳеүҘеҲ©з”ЁеӯҰз”ҹзҡ„ж•ҷжҺҲзӣёиҫғпјҢд»–еҜ№иҮӘе·ұиҒҢдёҡзҡ„зғӯзҲұпјҢдјҡи®©дёҖдәӣдәәжұ—йўңгҖӮ

д»–зҲұи®ІиҜҫпјҢд»–е№ҙиҝ‘д№қеҚҒиҝҳеңЁи®Іе ӮдёҠжҺҲиҜҫпјҢиҖҢдё”дёҖз”ҹиҒҢдёҡзҙ е…»з§ҜзҙҜиө·жқҘзҡ„и®ІиҜҫеҠҹеӨ«иһҚе…Ҙиә«еҝғпјҢеңЁжҲ‘зңӢжқҘи®ІиҜҫжҳҜд»–зҡ„вҖңе……з”өеҷЁе’ҢеҸ‘еҠЁжңәвҖқпјҢз”ҡиҮіжҳҜд»–й•ҝз”ҹзҡ„еҰҷиҜҖгҖӮд»–дёҖи®Іиө·иҜҫжқҘе°ұж»”ж»”дёҚз»қпјҢж°ёиҝңжІЎжңүиҷҡејұе’Ңз–Іжғ«зҡ„ж„ҹи§үпјҢи¶Ҡи®Іи¶ҠзІҫж°”зҘһеҚҒи¶іпјӣз”ҡиҮідёҚйЎҫеңәеҗҲпјҢеҚідҪҝеңЁйҘӯжЎҢдёҠпјҢеҸӘиҰҒе®—дёҖеёҲеңЁпјҢдёҖе®ҡжҳҜи®ІиҜқж ёеҝғгҖӮд»–еҮ д№ҺжҠҠд»»дҪ•еңәеҗҲйғҪдҪңдёәи®Іе ӮпјҢдёҚеҺҢе…¶зғҰең°дј йҒ“жҺҲдёҡи§Јжғ‘гҖӮ

д»–зҲұиҮӘе·ұзҡ„еӯҰз”ҹпјҢжҜҸеҪ“и§үеҫ—иҮӘе·ұзҡ„еӯҰз”ҹеҸ—еҲ°дёҚе…¬жӯЈеҫ…йҒҮпјҢд»–дёҚз®ЎеҜ№ж–№жҳҜи°ҒгҖҒдёҚз®ЎжҳҜд»Җд№ҲеңәеҗҲпјҢз«Ӣ马жҖјеӣһеҺ»пјҢеғҸиҒҢдёҡеү‘жүӢйқўеҜ№ејәж•ҢпјҢдёҚдёҖеү‘е°Ғе–үеҶідёҚзҪўдј‘гҖӮиҷҪ然иҝҷз§ҚвҖңжҠӨзҠҠеӯҗвҖқд№ҹж—¶жңүжҠӨй”ҷдәҶзҡ„е°ҙе°¬пјҢдҪҶжҳҜд»–дёҚеңЁд№ҺиҝҷдәӣпјҢе°ұжҳҜе…Ёеҝғе…Ёж„ҸжҠӨзқҖиҮӘе·ұзҡ„еӯҰз”ҹгҖӮд»–жҳҜзңҹеҝғзҲұеӯҰз”ҹзҡ„иҖҒеёҲпјҢйқўеҜ№д»»дҪ•дәәзҡ„иҜ·ж•ҷйғҪдёҚеҺҢе…¶зғҰпјҢдёҖи§ҶеҗҢд»ҒгҖӮ

д»–жҳҜжңҖеӢҮдәҺйқўеҜ№иҮӘе·ұзҡ„й”ҷиҜҜгҖҒж•ўдәҺжӢ…еҪ“зҡ„иҖҒеёҲпјҢз»қдёҚиҜҝиҝҮйҘ°йқһпјҢй”ҷдәҶе°ұжҳҜй”ҷдәҶпјҢжҠҖдёҚеҰӮдәәе°ұжҳҜдёҚеҰӮдәәгҖӮеқҰ然йқўеҜ№пјҢеӢҮдәҺжӢ…еҪ“пјҢж•ўдәҺжҰЁеҮәиҮӘе·ұдёӘе„ҝй•ҝиўҚдёӢзҡ„е°ҸжқҘпјҢиҝҷжҳҜеӢҮж•ўе’ҢиҮӘдҝЎзҡ„е®ҢзҫҺз»“еҗҲпјҢд№ҹжҳҜиҖҒеёҲжңҖдјҳз§Җзҡ„е“ҒиҙЁпјҒиҝҷйҮҢдёҚеҶҚзҪ—еҲ—пјҢжҠҠжҲ‘еңЁ2021е№ҙ4жңҲд»»иҒҢж—¶еҶҷзҡ„гҖҠдёҖдёӘж•ҷд№Ұдәәзҡ„еҝғеҸІгҖӢзҡ„вҖңдёүе®Ўж„Ҹи§ҒвҖқйғЁеҲҶиҪ¬еҪ•дәҺжӯӨпјҢд»ҺеҸҰдёҖдёӘи§’еәҰиҜҙжҳҺвҖңз»Ҹе…ёеёҲвҖқзҡ„еҶ…ж¶өпјҡ

йҮҚиҰҒзҡ„жҳҜе®Ғе…Ҳз”ҹзҡ„дёҖз”ҹд»ЈиЎЁдәҶдёҖд»ЈзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзҡ„жҷ®йҒҚз»ҸеҺҶд№ӢеӨ–пјҢиҝҳеӣ дёәе…¶ж°‘ж—ҸгҖҒжҖ§ж јгҖҒеўғз•ҢгҖҒзҗҶжғіжңүе…¶зӢ¬зү№жҖ§пјҢе Әз§°вҖңе…ёеһӢзҺҜеўғдёӯзҡ„е…ёеһӢдәәзү©вҖқпјҢиҝҷж ·зҡ„еҸЈиҝ°еҸІжҳҜеҸҜйҒҮдёҚеҸҜжұӮзҡ„пјҒдјҡжһҒеӨ§ең°дё°еҜҢзҷҫ科зӨҫзҡ„вҖңзәөжЁӘзҷҫ家вҖқзі»еҲ—пјҢе…·жңүеҸҢж•ҲзӣҠпјҒйҖҡе®Ўе…ЁзЁҝпјҢдёүдёӘж–№йқўж„ҹж…ЁйўҮж·ұпјҡ

1гҖҒеӯ—йҮҢиЎҢй—ҙе……ж»ЎзқҖеҜ№дёҖз”ҹж•ҷд№ҰиҒҢдёҡзҡ„зғӯзҲұе’ҢиҮӘиұӘгҖӮеҸЈиҝ°иҖ…дёҖз”ҹеңЁдёҖдёӘеӯҰж Ўд»ҺдәӢж•ҷеӯҰе·ҘдҪң70е№ҙпјҢеҜ№еёҲжүҝзҡ„й«ҳеәҰйҮҚи§ҶгҖҒеҜ№дёҠиҜҫзҡ„дёҖдёқдёҚиӢҹгҖҒеҜ№и®Ід№үзҡ„и®ӨзңҹеҮҶеӨҮгҖҒеҜ№еӯҰз”ҹзҡ„еҖҫеӣҠзӣёжҺҲе’ҢвҖңзәөе®№ејҸе…ізҲұвҖқпјҢеҸҜд»ҘзңӢеҮәдҪңиҖ…еҜ№ж•ҷд№ҰиҝҷйЎ№иҒҢдёҡзҡ„зҲұе·Із»ҸиһҚе…ҘйӘЁеӯҗйҮҢпјҢеӣ жӯӨе…·жңүдёҖз§Қе®—ж•ҷиҲ¬зҡ„иҷ”иҜҡпјҢиҝҷз§ҚеҜ№иҒҢдёҡзҡ„е°ҠйҮҚе’ҢзӨјж•¬пјҢеҪ“дёӢе·Із»ҸеҫҲе°‘и§ҒдәҶпјҢвҖңеӨ§еӣҪе·ҘеҢ вҖқйҰ–е…Ҳеә”иҜҘжҳҜвҖңж•ҷд№ҰеҢ вҖқпјҢиҝҷе…ід№ҺдёӢдёҖд»ЈпјҢжӣҙе…ід№Һж°‘ж—Ҹзҡ„жңӘжқҘе’ҢеӨҚе…ҙпјҒзӣёдҝЎдёҚд»…д»…жҳҜж•ҷеёҲпјҢд»ҺдәӢд»»дҪ•иҒҢдёҡзҡ„дәәйғҪеҸҜд»Ҙд»ҺдёӯжұІеҸ–зІҫзҘһзҡ„е…»еҲҶе’ҢеҠӣйҮҸпјҒ

2гҖҒйҖҡзҜҮеҸЈиҝ°иҙҜз©ҝзқҖеҸҚжҖқзІҫзҘһе’ҢеҝҸжӮ”ж„ҸиҜҶгҖӮеҸЈиҝ°еҸІжңҖжҖ•зҡ„жҳҜйҖүжӢ©жҖ§и®°еҝҶпјҢж»”ж»”дёҚз»қең°и®Іиҝ°иҮӘе·ұвҖңиҝҮдә”е…іж–©е…ӯе°ҶвҖқзҡ„е…үиҫүеҺҶеҸІпјҢиҖҢиҮӘи§үдёҚиҮӘи§үзҡ„еҝҪз•Ҙе’ҢйҒ—еҝҳвҖңиө°йәҰеҹҺвҖқзҡ„з»ҸеҺҶжҲ–з”ұдәҺи®ӨиҜҶжүҖйҷҗгҖҒйІҒиҺҪжүҖиҮҙгҖҒеҺӢеҠӣжүҖиҝ«гҖҒж¬ІжңӣжүҖжғ‘гҖҒж—¶д»ЈжүҖиғҒзӯүзӯүдё»е®ўи§ӮеҺҹеӣ жүҖеҜјиҮҙзҡ„й”ҷиҜҜиЎҢдёәе’ҢиЎЁзҺ°еҮәзҡ„дәәжҖ§дёӯдёҚе…үеҪ©зҡ„дёҖйқўгҖӮе®Ғе…Ҳз”ҹзҡ„гҖҠеҝғеҸІгҖӢжҒ°жҒ°зӣёеҸҚпјҢеҸҜд»ҘиҜҙе…ЁзҜҮиҙҜз©ҝзқҖејәзғҲзҡ„еҸҚжҖқгҖҒеҝҸжӮ”гҖҒжү№еҲӨзІҫзҘһпјҢдёҚжҳҜеҸҚжҖқзӨҫдјҡгҖҒдёҚжҳҜжӣҝж—¶д»ЈеҝҸжӮ”гҖҒдёҚжҳҜжү№иҜ„еҲ«дәәпјҢиҖҢжҳҜж•һејҖеҝғзҒөзҡ„еӨ§й—ЁпјҢиҮӘе·ұиҝӣиЎҢеҸҚжҖқгҖҒеҝҸжӮ”гҖҒжү№еҲӨгҖӮиҙЈдәәжҳ“пјҢиҙЈе·ұйҡҫпјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁзҷҪзәёй»‘еӯ—гҖҒеҜҝдәҺйҮ‘зҹізҡ„еҮәзүҲзү©дёҠд»ҘиҮӘе·ұеҸЈиҝ°еҸІзҡ„ж–№ејҸйҒ“еҮәпјҢйңҖиҰҒеӢҮж°”пјҢжӣҙйңҖиҰҒй«ҳе°ҡзҡ„ж°”еәҰпјҢеҸҜд»ҘиҜҙиҝҷз§Қеўғз•Ңе’ҢиҝҪжұӮпјҢе…·жңүдёҖз§Қе…үиҠ’зҡ„еҠӣйҮҸпјҢдҪңдёәеӯҰз”ҹе’Ңзј–иҫ‘пјҢжҲ‘и§үеҫ—ж—¶еҲ»иў«з…§дә®зӮ№зҮғпјҡиҷҪдёҚиғҪиҮіпјҢеҝғеҗ‘еҫҖд№ӢпјҒ

3гҖҒе…Ёд№ҰжҳӮжү¬зқҖеҸЈиҝ°иҖ…дёҚж–ӯиҝҪжұӮдәәз”ҹеўғз•ҢжҸҗй«ҳе’ҢеҝғзҒөеҮҖеҢ–зҡ„иҝӣеҸ–зІҫзҘһгҖӮе®Ғе®—дёҖе…Ҳз”ҹд»Ҡе№ҙж•ҙж•ҙд№қеҚҒпјҢдҪҶжҳҜд»–зҡ„иҜӯиЁҖгҖҒжҖқз»ҙд№ғиҮіиЎҢеҠЁйғҪе…·жңүе№ҙиҪ»дәәзҡ„жңқж°”пјҡеҜ№ж–°з”ҹдәӢзү©зҡ„й«ҳеәҰе…іжіЁгҖҒеҜ№ж—¶е°ҡзҡ„ж·ұеҲ»зҗҶи§ЈгҖҒеҜ№зӨҫдјҡзҺ°е®һзҡ„дёҚж–ӯиһҚе…Ҙе’ҢзҗҶжҖ§жү№иҜ„гҖҒеҜ№и®ӨиҜҶеҲ°зҡ„иҮӘе·ұдёҚи¶ізҡ„дёҚж–ӯе…ӢжңҚжҸҗй«ҳпјҢе®Ңе…ЁдёҚеғҸдёҖдёӘиҖҒе…Ҳз”ҹпјҢиҝҳи‘Ҷжңүз«Ҙеҝғе’ҢејәзғҲзҡ„жұӮзҹҘж¬Іе’ҢиҝӣеҸ–еҝғпјҢжӯЈжҳҜиҝҷз§ҚиҝӣеҸ–зІҫзҘһе’ҢжұӮзҹҘж¬ІдҪҝд№ӢиғҪеӨҹдёҚж–ӯжҸҗеҚҮиҮӘе·ұпјҢжӯЈжүҖи°“еӨ§дәәиҖ…дёҚеӨұиөӨеӯҗд№Ӣеҝғд№ҹпјҒдёҖдёӘиө°иҝҮд№қеҚҒе№ҙдәәз”ҹзҡ„иҖҒж•ҷжҺҲеҜ№дәәз”ҹгҖҒеҜ№зӨҫдјҡгҖҒеҜ№зҘ–еӣҪзҡ„е…іжіЁе’ҢзғӯзҲұпјҢд»ӨжҲ‘们иҝҷдәӣеӯҰз”ҹиҫҲзҡ„жүҖи°“е№ҙиҪ»дәәзӣёеҪўд№ӢдёӢж·ұж„ҹжғӯ愧пјҒ

гҖҠеҝғеҸІгҖӢжҳҜдёҖдёӘдёҖз”ҹеңЁдёҖжүҖеӨ§еӯҰд»Ҙж•ҷд№Ұдёәз”ҹзҡ„иҖҒж•ҷжҺҲеҜ№иҮӘе·ұиҒҢдёҡзҡ„и®ӨзңҹжҖ»з»“вҖ”вҖ”й…·зҲұ并иҷ”иҜҡпјӣгҖҠеҝғеҸІгҖӢжҳҜдёҖдёӘз»ҸеҺҶдәҶжј«й•ҝдәәз”ҹйҒ“и·Ҝзҡ„д№қеҚҒеІҒиҖҒдәәеҜ№дәІеҺҶеҺҶеҸІзҡ„еқҰиҜҡеӣһйЎҫвҖ”вҖ”жӣІжҠҳдё”з”ҹеҠЁпјӣгҖҠеҝғеҸІгҖӢжҳҜдёҖдёӘйІҗиғҢд№Ӣе№ҙзҡ„жҷәж…§й•ҝиҖ…йҘұе°қдәәз”ҹиү°йҡҫеҗҺзҡ„еҸҚеҲҚе’ҖеҡјвҖ”вҖ”з”ҳйҰҷе…јиӢҰ涩пјӣгҖҠеҝғеҸІгҖӢжҳҜдёҖдёӘж°ёдёҚеҒңжӯўиҝӣжӯҘзҡ„гҖҒжІЎжңүеһӮжҡ®д№Ӣе№ҙзҡ„иҖҒйқ’е№ҙеҘӢиҝӣеҝғи·ҜеҺҶзЁӢзҡ„йҖҸжҳҺеұ•зӨәвҖ”вҖ”еҸҚжҖқдёҺеҝҸжӮ”пјҢд№ҹи®ёдёҚдјҡжҲҗдёәжңҖжңүеҗҚзҡ„гҖҒеҪұе“ҚеҠӣжңҖеӨ§зҡ„еҸЈиҝ°еҸІпјҢдҪҶдёҖе®ҡжҳҜжңҖе…·зү№иүІзҡ„гҖҒжңҖе…·еҸҚжҖқж„ҸиҜҶзҡ„еҸЈиҝ°еҸІпјҒ

д»Һйҳ…иҜ»з»Ҹе…ёеҗҚи‘—еҲ°иҜҫе ӮдёҠи®ІжҺҲз»Ҹе…ёеҗҚи‘—пјҢд№ҹи®ёдёҚжҳҜжҜҸдёӘйҳ…иҜ»иҖ…йғҪдјҡжңүзҡ„з»ҸеҺҶпјӣдҪҶжҳҜйҳ…иҜ»з»Ҹе…ёеҗҚи‘—пјҢдёҖе®ҡдјҡи®©жҜҸдёӘйҳ…иҜ»иҖ…еңЁйҳ…иҜ»зҡ„иҝҮзЁӢдёӯжёҗжёҗиө°еҗ‘зІҫзҘһзҡ„е……е®һе’Ңе®Ҹйҳ”пјҢжңҖз»ҲиҫҫеҲ°еҝғзҒөзҡ„еңҶж»ЎпјҢжҙ»еҮәз»Ҹе…ёзҡ„иҮӘжҲ‘гҖӮ

2025е№ҙ4жңҲ28ж—ҘжҷЁж”№жҜ•

пјҲдҪңиҖ…зі»дёӯеӣҪеӨ§зҷҫ科全д№ҰеҮәзүҲзӨҫеҺҹзӨҫй•ҝпјү