пјҲйҰҷжёҜж–ҮеҢҜе ұиЁҳиҖ… ж®·иҖғзҺІпјүZдё–д»Јж–°ж¶ҲиІ»йўЁеҗ‘её¶еӢ•е…§ең°д»ҘеңӢжҪ®зӮәд»ЈиЎЁзҡ„IPпјҲзҹҘиӯҳз”ўж¬Ҡпјү經жҝҹеҙӣиө·пјҢйҰҷжёҜйӣ¶е”®жҘӯз•ҢдәҰз©ҚжҘөжҚ•жҚүIP經жҝҹзҶұжҪ®зҡ„е•Ҷж©ҹпјҢд»ҘжңҹеңЁдҪҺиҝ·еёӮйҒ“дёӢиө°еҮәдёҖжўқж–°и·ҜгҖӮжң¬жёҜзҸ еҜ¶е•Ҷе‘ЁеӨ§зҰҸиҝ‘ж—ҘзҺҮе…Ҳи©Ұж°ҙпјҢиҲҮзҶұй–Җи§’иүІжү®жј”йҒҠжҲІгҖҠй»‘зҘһи©ұпјҡжӮҹз©әгҖӢд»ҘеҸҠиҝ‘жңҹеӨ§зҶұзҡ„ChiikawaпјҲж—Ҙжң¬еӢ•жј«и§’иүІеҗүдјҠеҚЎе“ҮпјүгҖҒиҝӘеЈ«е°је…¬дё»зі»еҲ—зӯүеҗҲдҪңжҺЁеҮәйҮ‘йЈҫзі»еҲ—пјҢз”ўе“Ғе”®еғ№з”ұеҚғе…ғиҮійҖҫ5.7иҗ¬е…ғдёҚзӯүпјҢй–ӢжӢ“IPз”ўе“Ғж¶ҲиІ»еёӮе ҙгҖӮ經жҝҹеӯёе®¶иЎЁзӨәпјҢйҰҷжёҜзҡ„е„ӘеӢўеңЁж–јеҺҹеүөIPзҡ„й–ӢзҷјпјҢйҰҷжёҜиЁӯиЁҲеё«еҸҜе°ҲжіЁеҺҹеүөIPй–ӢзҷјпјҢ然еҫҢиҲҮе…§ең°е» е•ҶжҲ–ж©ҹж§ӢеҗҲдҪңпјҢеҖҹеҠ©е…§ең°жҲҗзҶҹдҫӣжҮүйҸҲеҜҰзҸҫеҫһеүөж„ҸеҲ°з”ўе“Ғзҡ„й«ҳж•ҲиҪүеҢ–пјҢе…ұеҗҢжү“йҖ еҮәе…·еңӢйҡӣ競зҲӯеҠӣзҡ„ж–ҮеҢ–е“ҒзүҢгҖӮ

йҰҷжёҜйӣ¶е”®жҘӯжӯЈйқўиҮЁз¶“жҝҹиҪүеһӢиҲҮж¶ҲиІ»дё»й«”ж”№и®Ҡзҡ„йӣҷйҮҚжҢ‘жҲ°пјҢз¶ІиіјзҶұжҪ®еҠ дёҠеёӮж°‘еӨ–йҒҠж¶ҲиІ»зӯүеӣ зҙ пјҢе°ҺиҮҙеҺ»е№ҙйӣ¶е”®жҘӯзёҪйҠ·иІЁеғ№еҖјжҢүе№ҙдёӢи·ҢпјҢд»Ҡе№ҙйҰ–5еҖӢжңҲз№јзәҢйҢ„еҫ—4.0%зҡ„и·Ңе№…гҖӮ然иҖҢпјҢйӣ¶е”®жҘӯз•ҢжӯЈз©ҚжҘөе°ӢжүҫеҮәи·ҜпјҢжҚ•жҚүIP經жҝҹзҶұжҪ®й–ӢжӢ“ж–°еёӮе ҙгҖӮе‘ЁеӨ§зҰҸзҸ еҜ¶иҝ‘жңҹиҲҮгҖҠй»‘зҘһи©ұпјҡжӮҹз©әгҖӢиҒҜд№ҳеҗҲдҪңпјҢжҺЁеҮәе…¶йҒҠжҲІзӣёй—ңзҡ„йҮ‘йЈҫз”ўе“Ғзі»еҲ—гҖҠй»‘зҘһи©ұгҖӢпјҢеҢ…жӢ¬жңүеҰӮж„ҸйҮ‘з®ҚжЈ’и¶ійҮ‘е·Ҙи—қж–°ж¬ҫжүӢйҗІгҖҒеҗҠеўңзӯүз”ўе“ҒгҖӮе‘ЁеӨ§зҰҸзҸ еҜ¶йӣҶеңҳйҰ–еёӯж•ёзўје®ҳејөе®Ҹе…үиӘӘпјҢзӣёй—ңз”ўе“ҒжҲҗеҠҹеҗёеј•з”·жҖ§ж¶ҲиІ»еёӮе ҙпјҢжңӘдҫҶжңғз©ҚжҘөеј•е…ҘжӣҙеӨҡIPеҗҲдҪңпјҢйҖІдёҖжӯҘж“ҙеұ•и§ёеҸҠжӣҙеӨҡдёҚеҗҢзҡ„ж¶ҲиІ»зҫӨй«”гҖӮ

иҒҜд№ҳеҗҲдҪңеҲәжҝҖж¶ҲиІ»зҫӨй«”

еҸҰдёҖж–№йқўпјҢйҰҷжёҜйәҘ當еӢһиҝ‘ж—ҘиҲҮChiikawaпјҲеҗүдјҠеҚЎе“ҮпјүеҗҲдҪңпјҢжҺЁеҮәзі»еҲ—з”ўе“Ғе’Ңжҙ»еӢ•пјҢй–Ӣе”®иҝ…еҚіеј•зҷјзІүзөІзҲҶиІ·жҗ¶иіјпјҢеӨҡеҚҖйәҘ當еӢһеә—е…§еқҮжҺ’й•·йҫҚпјҢз¶ІдёҠжӣҙжңүзҙҷйӨҗе…·зӯүзӮ’иіЈжҙ»еӢ•гҖӮжңүз¶Іж°‘жӣҙжҢҮиҮӘе·ұжҸҗж—©еҲ°еә—иҲ–иІ·йӨҗпјҢдҪҶд»ҚиҰҒзӯүдёҖеҖӢе°ҸжҷӮжүҚиғҪгҖҢжӢҺеҲ°еҖӢйӨҗгҖҚгҖӮ

ж”ҝеәңеҚ”еҠ©еҸҜдҝғеӨҡиЎҢжҘӯзҷјеұ•

йҰҷжёҜжөёжңғеӨ§еӯёжңғиЁҲгҖҒ經жҝҹеҸҠйҮ‘иһҚеӯёзі»еүҜж•ҷжҺҲйәҘиҗғжүҚжҺҘеҸ—йҰҷжёҜж–ҮеҢҜе ұиЁӘе•ҸжҷӮжҢҮеҮәпјҢIPз”ўе“Ғзҡ„е•ҶжҘӯжЁЎејҸеҮәзҸҫе·ЁеӨ§зҡ„жј”и®ҠпјҢеҫһж—©жңҹжј«з•«и§’иүІиҪүи®ҠжҲҗж¶ҲиІ»е“ҒпјҢзҸҫд»Ҡзҷјеұ•еҲ°жңүиЁӯиЁҲеё«е°Ҳй–ҖеүөйҖ IPпјҢдёҰе°ӢжұӮе•ҶжҘӯж©ҹж§Ӣзҡ„еҗҲдҪңпјҢе°ҮIPиҪүеҢ–зӮәеҜҰзү©жҲ–еҪұйҹіз”ўе“ҒпјҢ當дёӯгҖҢзӣІзӣ’經жҝҹгҖҚдәҰзӮәIPз”ўе“ҒзҶұжҪ®еҠ©еҠӣпјҢеҲ©з”ЁйҡЁж©ҹжҠҪеҸ–гҖҒйҷҗйҮҸзүҲзӯүзҮҹйҠ·жүӢж®өпјҢе°ҮIPе•Ҷе“ҒиҪүи®ҠзӮә收и—Ҹе“ҒпјҢжҝҖзҷјж¶ҲиІ»иҖ…зҡ„иіјиІ·ж…ҫжңӣгҖӮ

е°Қж–јзү№еҚҖж”ҝеәңжҸҗеҮәжү“йҖ IP經жҝҹзҡ„иЁҲеҠғпјҢйәҘиҗғжүҚиӘҚзӮәпјҢIP經жҝҹжң¬иә«е°ҚйҰҷжёҜGDPзҡ„зӣҙжҺҘиІўзҚ»еҸҜиғҪжңүйҷҗпјҢдҪҶеҸҜд»Ҙеё¶еӢ•йҠ·е”®гҖҒзҮҹйҠ·гҖҒиЎҢж”ҝз®ЎзҗҶгҖҒжі•еҫӢжңҚеӢҷгҖҒжңғиЁҲжңҚеӢҷзӯүеӨҡиЎҢжҘӯзҷјеұ•пјҢдҝғйҖІз”ўжҘӯеӨҡе…ғеҢ–пјҢйҷҚдҪҺе°ҚеӮізөұиЎҢжҘӯзҡ„дҫқиіҙпјҢдёҰжҸҗдҫӣжӣҙеӨҡе°ұжҘӯж©ҹжңғпјҢиҖҢж”ҝеәңеҸҜеҫһиіҮжәҗе’ҢиЎҢж”ҝдёҠжҸҗдҫӣеҚ”еҠ©пјҢдҝғйҖІIPз”ўжҘӯйҸҲзҡ„зҷјеұ•гҖӮ

е°Ҳ家зұІжёҜIPеҢ—дёҠе°ӢдјҜжЁӮ

йҰҷжёҜдёӯж–ҮеӨ§еӯёеҠүдҪҗеҫ·е…Ёзҗғ經жҝҹеҸҠйҮ‘иһҚз ”з©¶жүҖеёёеӢҷжүҖй•·иҺҠеӨӘйҮҸеүҮжҢҮеҮәпјҢйҰҷжёҜдёҰдёҚзјәе°‘ж–ҮеҢ–еүөж„ҸдәәжүҚпјҢеӨҡе№ҙдҫҶеүөдҪңзҡ„жј«з•«гҖҒеҚЎйҖҡгҖҒжҸ’з•«и§’иүІгҖҒйӣ»еҪұдәәзү©зӯүж·ұеҸ—жң¬ең°еҸҠжө·еӨ–дәәеЈ«жӯЎиҝҺпјҢдҪҶиҰҒжҲҗеҠҹе°Үе“ҒзүҢи§’иүІз”ўжҘӯеҢ–пјҢеҪўжҲҗIP經жҝҹпјҢеҫҖеҫҖж¬ зјәиіҮйҮ‘е’Ңз”ҹз”ўе•ҶгҖӮжёҜз”ўеҺҹеүөIPдҪңе“ҒиҰҒе•Ҷе“ҒеҢ–пјҢеҝ…й Ҳе°ӢжүҫгҖҢдјҜжЁӮгҖҚпјҢзҸҫжҷӮе…§ең°жңүдёҚе°‘е…·иҰҸжЁЎзҡ„ж–ҮеҢ–еүөж„Ҹе…¬еҸёпјҢеҸӘиҰҒйӣҷж–№еҗҲдҪңпјҢйҖҸйҒҺиЈҪдҪңзҺ©е…·жҲ–зІҫе“ҒпјҢзөҗеҗҲз¶ІдёҠе®ЈеӮіеҸҠзҮҹйҠ·пјҢеҸҜд»Ҙе°Үз”ўе“ҒзҷјжҸҡе…үеӨ§гҖӮ

иҺҠеӨӘйҮҸе»әиӯ°пјҢзү№еҚҖж”ҝеәңеҸҜд»ҘжҸҗдҫӣеӨҡж–№йқўеҚ”еҠ©пјҢеҢ…жӢ¬зҹҘиӯҳз”ўж¬Ҡзҡ„дҝқиӯ·пјҢд»ҘжӣҙдҫҝеҲ©зҡ„ж–№жі•ж–№дҫҝеҺҹеүөиҖ…е°ҮдҪңе“ҒиЁ»еҶҠпјӣиҲүиҫҰж–ҮеүөжҜ”иіҪзҷјжҺҳжӣҙеӨҡж–ҮеүөдәәжүҚпјӣж”ҝеәңзӣёй—ңйғЁй–ҖеҸҜд»ҘдҪңзӮәгҖҢдёӯй–“дәәгҖҚпјҢз©ҝйҮқеј•з·ҡеҚ”еҠ©еҺҹеүөиҖ…е°Ӣжүҫе…¬еҸёдјҒжҘӯз”ҹз”ўзӯүгҖӮ

дёӯеңӢеӮіеӘ’еӨ§еӯёж–ҮеҢ–з”ўжҘӯз®ЎзҗҶеӯёйҷўеүҜж•ҷжҺҲи”ЈеӨҡжӯӨеүҚжҺҘеҸ—еӘ’й«”иЁӘе•ҸжҷӮжҢҮпјҢиҝ‘е№ҙе…§ең°жҪ®зҺ©еёӮе ҙеҪўжҲҗд»ҘеңӢжҪ®IPзӮәж ёеҝғзҡ„ж¶ҲиІ»зҶұжҪ®пјҢйҖҷйЎһIPжҲҗеҠҹеңЁж–јж—ўдҝқз•ҷж–ҮеҢ–ж №еҹәпјҢеҸҲд»ҘиҰ–иҰәеүөж–°еҗёеј•е№ҙиј•зҫӨй«”пјҢжҺЁеӢ•жҪ®зҺ©еҫһе°Ҹзңҫ收и—Ҹеҗ‘еӨ§зңҫж¶ҲиІ»еҚҮзҙҡгҖӮиҖҢе…§ең°зҺ©е…·гҖҒжҪ®зҺ©з”ўжҘӯзҡ„жҲҗзҶҹдҫӣжҮүйҸҲзӮәйҰҷжёҜиЁӯиЁҲеё«жҸҗдҫӣгҖҢеҫһеүөж„ҸеҲ°з”ўе“ҒгҖҚзҡ„й«ҳж•Ҳи·Ҝеҫ‘гҖӮйҰҷжёҜиЁӯиЁҲеё«еҸҜе°ҲжіЁеҺҹеүөIPй–ӢзҷјпјҢдҪңзӮәгҖҢIPиҒҜеҗҚеҗҲдҪңж–№гҖҚдҫқиЁ—е…§ең°жҲҗзҶҹдҫӣжҮүйҸҲеҜҰзҸҫйҮҸз”ўпјҢйӮ„еҸҜйҖҡйҒҺи·Ёеўғйӣ»е•Ҷе№іеҸ°жү“йҖҡи·ЁеўғйҠ·е”®пјҢжү“йҖ еҮәе…·еңӢйҡӣ競зҲӯеҠӣзҡ„ж–ҮеҢ–е“ҒзүҢгҖӮ

гҖҗзү№зЁҝгҖ‘IPз”ўе“ҒжҲҗZдё–д»ЈгҖҢжғ…з·’еҝ«ж¶Ҳе“ҒгҖҚ

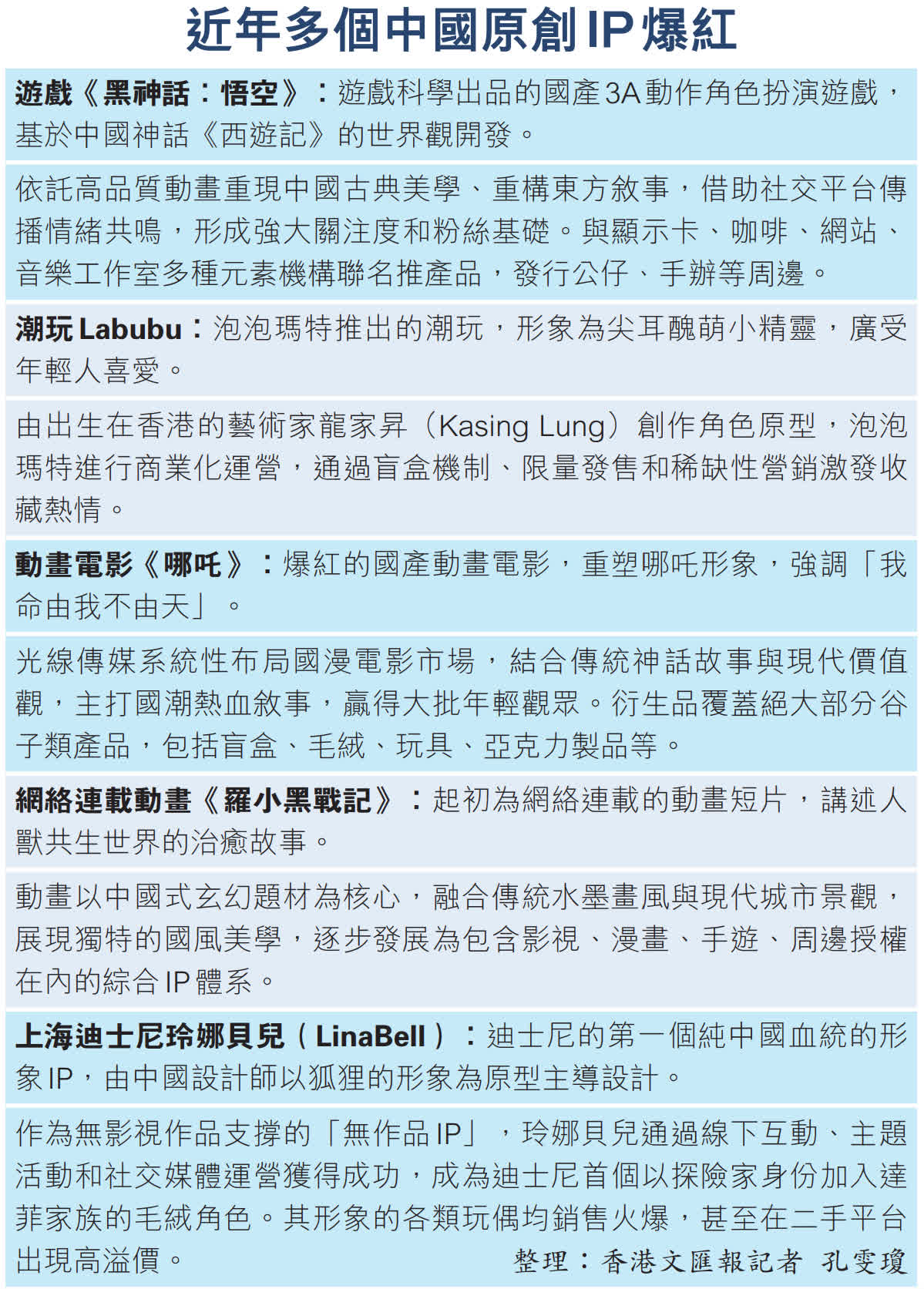

пјҲйҰҷжёҜж–ҮеҢҜе ұиЁҳиҖ… еӯ”йӣҜз“Ҡ дёҠжө·е ұйҒ“пјүиҝ‘е№ҙе…§ең°еӨҡеҖӢIPзҲҶзҙ…её¶еӢ•ж¶ҲиІ»ж–°йўЁеҗ‘пјҢдёҰеё¶ж—әи°·еӯҗ經жҝҹеҸҠзӣёй—ңз”ўжҘӯгҖӮеңӢйҡӣжҺҲж¬ҠжҘӯеҚ”жңғж•ёж“ҡйЎҜзӨәпјҢдёӯеңӢеңЁ2023е№ҙи¶…и¶Ҡеҫ·еңӢжҲҗзӮәе…Ёзҗғ第еӣӣеӨ§IPйӣ¶е”®еёӮе ҙпјҢе…Ёе№ҙIPйӣ¶е”®йЎҚжҺҘиҝ‘1,000е„„е…ғдәәж°‘е№ЈгҖӮдёҚйҒҺпјҢеҫһдәәеқҮIPж¶ҲиІ»дҫҶзңӢпјҢдёӯеңӢеҸӘжҳҜжҺ’еҗҚ第дёҖзҡ„зҫҺеңӢе…ӯеҚҒеҲҶд№ӢдёҖпјҢж„Ҹе‘ізқҖеҖӢдәәIPж¶ҲиІ»йӮ„жңүеҫҲеӨ§зҡ„еўһй•·з©әй–“гҖӮ

еҫһйҒҠжҲІгҖҠй»‘зҘһи©ұпјҡжӮҹз©әгҖӢдёҖдёҠз·ҡеҚіе°ҒзҘһпјҢеҲ°LabubuеҫһгҖҢйҶңиҗҢгҖҚжҪ®зҺ©иәҚеҚҮзӮәжҳҺжҳҹз¶Ізҙ…еңҳеҜөпјҢеңЁZдё–д»Јдё»е°Һзҡ„ж¶ҲиІ»з”ҹж…ӢдёӯпјҢеҺҹеүөIPдёҚеғ…жҳҜдәҢж¬Ўе…ғеҚЎйҖҡеҪўиұЎпјҢйӮ„жҳҜиў«жғ…ж„ҹй©…еӢ•гҖҒж–ҮеҢ–ж”Ҝж’җгҖҒе•ҶжҘӯеүөж–°жүҝијүзҡ„з¶ңеҗҲ經жҝҹжЁЎеһӢгҖӮMobTechз ”з©¶йҷўзҷјеёғзҡ„гҖҠ2024е№ҙжғ…緒經жҝҹж¶ҲиІ»дәәзҫӨжҙһеҜҹе ұе‘ҠгҖӢжҢҮеҮәпјҢж–°еҙӣиө·зҡ„ж¶ҲиІ»еҠӣйҮҸдёҚеғ…иҝҪжұӮеҜҰз”ЁйңҖжұӮпјҢжӣҙзңӢйҮҚе•Ҷе“Ғе’Ңж¶ҲиІ»йҒҺзЁӢдёӯзҡ„жғ…з·’еғ№еҖјпјҢд»ҘеҸҠе“ҒзүҢеҗ‘еӨ–ијёеҮәзҡ„зҗҶеҝөгҖӮ

д»Ҙж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎеҮқиҒҡж¶ҲиІ»зҫӨй«”

еҫһе…§е®№жү“йҖ еҲ°е•ҶжҘӯи®ҠзҸҫпјҢйҖҷдәӣIPе…ұеҗҢзҡ„жҲҗеҠҹйӮҸијҜеңЁж–јпјҡз”Ёж•ҳдәӢе–ҡиө·е…ұйіҙпјҢд»Ҙж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎеҮқиҒҡж¶ҲиІ»зҫӨй«”пјҢ然еҫҢйҖҡйҒҺи·Ёз•ҢиҒҜеҗҚгҖҒе‘ЁйӮҠз”ўе“ҒгҖҒжҺҲж¬ҠеҗҲдҪңзӯүеӨҡзЁ®еүөж–°ж–№ејҸзҚІеҫ—收зӣҠгҖӮжҜ”еҰӮпјҢгҖҠй»‘зҘһи©ұпјҡжӮҹз©әгҖӢд»ҘжҘөиҮҙзҡ„зҫҺиЎ“йўЁж јиҲҮй«ҳйӮ„еҺҹзҡ„жқұж–№ж•ҳдәӢеҗёеј•е…ЁзҗғзҺ©е®¶й—ңжіЁпјҢи®“зҺ©е®¶еңЁжү“жҖӘеҚҮзҙҡзҡ„еҗҢжҷӮпјҢд№ҹиғҪж„ҹеҸ—еҲ°дёҖе ҙе°ҚдёӯеңӢеҸӨе…ёж•ҳдәӢзҡ„жІүжөёејҸеҶҚзҷјзҸҫгҖӮеңЁи©Іж¬ҫйҒҠжҲІжӯЈејҸзҷје”®д№ӢеүҚпјҢй–Ӣзҷје•ҶйҒҠжҲІз§‘еӯёе·ІиҰҸеҠғдәҶIPи®ҠзҸҫи·Ҝеҫ‘пјҢдёҰеңЁдёҠз·ҡеүҚе®ҢжҲҗ10еӨҡеҖӢжҺҲж¬Ҡе’ҢиҒҜеӢ•еҗҲдҪңгҖӮйҒҠжҲІзҷје”®еҫҢпјҢзі»зөұеҢ–зҡ„IPиЎҚз”ҹе“ҒдҪҲеұҖжҢҒзәҢйҖІиЎҢпјҢеңЁеҗҚеүөе„Әе“Ғзӯүжё йҒ“йӣҶдёӯзҷје”®жҜӣзөЁзҺ©е…·гҖҒеҫҪз« гҖҒиҘӘеӯҗзӯүе®ҳж–№е‘ЁйӮҠпјҢеҫҲеӨҡе•Ҷе“ҒзҒ«зҲҶеҲ°еүӣдёҠжһ¶е°ұиў«з§’з©әгҖӮ

LabubuеүҮжҳҜжү“йҖҡжғ…з·’ж¶ҲиІ»пјҢе®ғд»Ҙзҙ…и…«зңјеңҲгҖҒе°–зүҷгҖҒй¬ҲжҜӣгҖҒй•·иҖізӯүжҖӘиӘ•е…ғзҙ еӢҫйҖЈеҮәдёҖзЁ®гҖҢйқһдё»жөҒдёӯзҡ„еҸҜж„ӣгҖҚпјҢж“Ҡдёӯ當дёӢе№ҙиј•дәәе°ҚгҖҢдёҚе®ҢзҫҺиҮӘжҲ‘гҖҚзҡ„еҝғзҗҶе…ұйіҙгҖӮеңЁжіЎжіЎз‘Әзү№зҡ„йҒӢзҮҹдёӢпјҢLabubuеҫһеҲқеҮәй–Ӣе§ӢпјҢйҖҡйҒҺйҷҗйҮҸзҷје”®гҖҒзӣІзӣ’жҠҪйҒёгҖҒиҒҜеҗҚжңҚйЈҫгҖҒдё»йЎҢеұ•иҰҪзӯүж–№ејҸпјҢдёҚж–·иЈҪйҖ зЁҖзјәжҖ§иҲҮеҸғиҲҮж„ҹпјҢеӮ¬з”ҹеҮәй«ҳй »дәӨжҳ“гҖҒ收и—ҸеҚҮеҖјзҡ„еёӮе ҙз©әй–“гҖӮе…¶е…ёи—Ҹж¬ҫжүӢиҫҰз”ҡиҮіеңЁдәҢжүӢе№іеҸ°дёҠиў«зӮ’иҮіж•ёеҚғе…ғпјҢйҖҗжӯҘжј”еҢ–зӮәгҖҢеҸҜиҪүи®“зҡ„ж–ҮеҢ–иіҮз”ўгҖҚгҖӮ

еҫһгҖҢеҝ«ж¶Ҳеұ¬жҖ§гҖҚиҪүзӮәгҖҢиіҮз”ўеұ¬жҖ§гҖҚ

еҲҶжһҗжҢҮеҮәпјҢдёҠиҝ°IPзҡ„жҲҗеҠҹдёҰйқһеҒ¶з„¶пјҢиҖҢжҳҜж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎгҖҒд»Јйҡӣж¶ҲиІ»и®ҠйҒ·иҲҮз”ўжҘӯйҸҲеҚ”еҗҢеүөж–°зҡ„е…ұеҗҢзөҗжһңгҖӮиіҮж·ұIPзҮҹйҠ·еҲҶжһҗеё«йҷіж јйӣ·иӘҚзӮәпјҢиҗҢзі»IPиҲҮж•…дәӢеһӢIPжң¬иіӘжҳҜе…©зЁ®е•Ҷе“ҒпјҢеүҚиҖ…жҳҜгҖҢжғ…з·’еҝ«ж¶Ҳе“ҒгҖҚпјҢеҫҢиҖ…жҳҜгҖҢж–ҮеҢ–иіҮз”ўгҖҚпјӣжҪ®зҺ©иЎҢжҘӯзҡ„жңӘдҫҶпјҢеұ¬ж–јиғҪе°ҮгҖҢеҝ«ж¶Ҳеұ¬жҖ§гҖҚиҪүеҢ–зӮәгҖҢиіҮз”ўеұ¬жҖ§гҖҚ зҡ„IPйҒӢзҮҹиҖ…гҖӮ

еңӢз ”ж–°з¶“жҝҹз ”з©¶йҷўеүөе§Ӣйҷўй•·жңұе…ӢеҠӣиЎЁзӨәпјҢдёӯеңӢIP經жҝҹжӯЈз¶“жӯ·еҫһйҮҸи®ҠеҲ°иіӘи®Ҡзҡ„й—ңйҚөиәҚйҒ·пјҢдёҖж–№йқўZдё–д»Је°Қж–ҮеҢ–з”ўе“Ғзҡ„ж¶ҲиІ»дёҚеҶҚж»ҝи¶іж–јеҠҹиғҪйңҖжұӮпјҢжӣҙеҠ иҝҪжұӮжғ…ж„ҹжҠ•е°„иҲҮеңҲеұӨиӘҚеҗҢпјҢеҸҰдёҖж–№йқўе„ӘиіӘIPй–ӢзҷјйңҖиҰҒжү“йҖҡеүөдҪңеӯөеҢ–гҖҒе•ҶжҘӯиҪүеҢ–гҖҒе ҙжҷҜйҒӢзҮҹе…ЁйҸҲжўқгҖӮ