“南坡秋兴2025:回乡记”期间的大南坡村,摄影:马晓明、沐夏

十月底,寒意渐浓,叶黄柿熟。太行山脚下的豫北小山村——大南坡,迎来了一年一度的文化盛会。2025年10月31至11月2日,第五届“南坡秋兴”活动在大南坡艺术中心广场、美学中心、方所乡村文化·大南坡、碧山工销社(焦作店)、本地食馆、老村小馆等多个场地启幕,为期三天的日程涵盖民谣音乐会、纪录戏剧、怀梆剧演出、南坡讲堂、乡村儿童艺术教育工坊、“南坡讲堂”和电影《坪石先生》放映等多个活动。

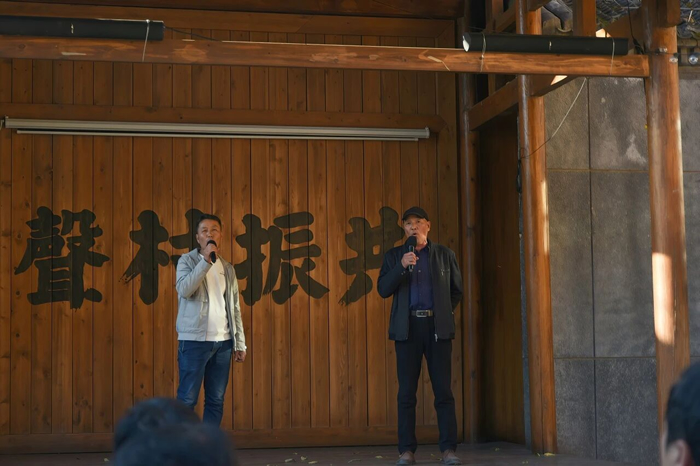

左靖(右)、徐敏(左)为“南坡秋兴2025:回乡记”开幕致辞,摄影:谢颖

10月31日晚,“大南坡计划”总策划人左靖和方所乡村文化负责人徐敏宣告今年秋兴正式开幕。左靖提到,这是自己团队正式接手大南坡整体运营后的“南坡秋兴”,希望把这个节日真正还给村民,“让大家觉得这是自己的节日”,同时坚持以“文化生产”回应现实压力,让大南坡在种种挑战中继续走出一条不同于“景区化”的路。徐敏从长期运营文化空间的经验谈起,把这三天视作一个乡村版的“嘉年华”:年轻人、村民、外来的朋友交织在一起,支撑起一个生动的公共现场。

“南坡秋兴”是推动以大南坡村为代表的综合文化创意活动,包含文化、音乐与庆典属性,旨在探索以节庆复兴的方式,让美学融入社会生活,团结地方与乡里,以此建立新的公共文化生活,2025年之前已经成功举办过四届。

现场观众,摄影:马晓明

本届“南坡秋兴”举办的三天内,来自全国各地的艺术家、音乐人、知识分子、大批学生、城市游客齐聚大南坡,以各种不同的“回乡”路径和本地村民共同参与了这场盛大的文化活动。这是一场既非文化精英的独舞表演,也非单纯的乡村民俗展示,而是混杂着多主体多元文化的文化合奏,这正如大南坡村戏台背景书写的大字:共振村声。

回乡记

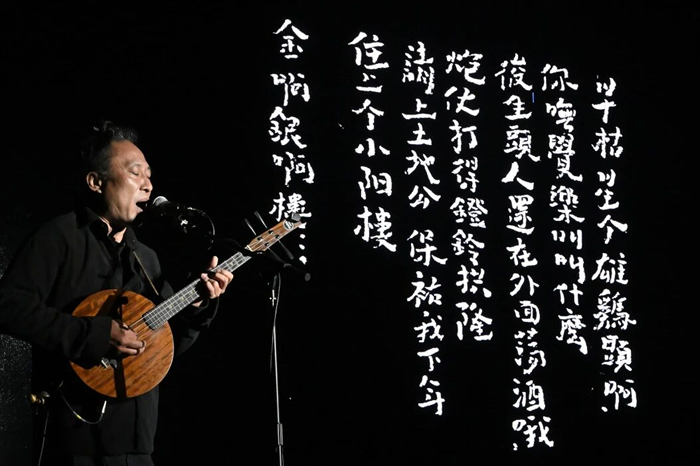

“秋兴音乐会”的演出分布在1日与2日夜晚,构成“回乡记”的声音篇章。其中作词人锺永丰和民谣音乐人小河的合作民谣《回乡记》堪称本届活动的经典之作。锺永丰来自中国台湾美浓地区,长期以客家语创作乡土题材音乐歌词。小河是中国民谣的重要创作者,也是“寻谣计划”发起人。自2019年起,由左靖工作室策划,锺永丰和小河开启了一项为期六年的跨界合作,他们聚焦于“青年回乡”议题,历时六年打磨,精选13首源自大陆多地采集的民谣,与多位当代青年回乡继承并创新的故事相结合,集结成专辑《回乡记》。

小河、寻谣乐队与大南坡小朋友们一起演唱歌曲《大南坡》,摄影:谢颖

小河、寻谣乐队演唱歌曲《回乡记》,摄影:三金、谢颖

11月2日晚,小河携乐队与锺永丰在大南坡村大队部广场主舞台进行了《回乡记》专辑首发演出,小河与寻谣乐队完整演绎了专辑中的十首作品。开场曲《大南坡》由村里的孩子们与乐队共同唱起,让这张以乡建与工艺复兴为主题的专辑,在故事发生地之一的大南坡回到原点。专辑中的人物与村庄,有的来自大南坡,有的源于其他乡土,它们在歌声中汇聚成一条关于青年回乡的道路。终曲《回乡记》,歌词取自锺永丰阅读左靖主编的《碧山》杂志后的感受,也呼应了他与左靖、小河多年来在乡村现场的同行轨迹。“崎岖无退,回乡歌且谣”的句子,在此刻与六年来“大南坡计划”的历程互为回声。

《回乡记》专辑创谈会现场,从左至右依次为:左靖、小河、锺永丰、宁二,摄影:谢颖

专辑创谈会上,锺永丰、左靖与小河进一步探讨了音乐与工艺在回乡实践中的交融。左靖首先发言,自2011年他在碧山与锺永丰相识以来,锺永丰在社区营造与社会运动上的经验,始终给予他启发与滋养,也深刻影响了他此后在各地的乡村工作方式与价值取向。左靖说,这次合作不仅是一次音乐上的结晶,更是对他长期实践道路的一次精神回应与鼓舞。

锺永丰在谈到歌曲创作时指出,《回乡记》希望通过个体故事集中呈现工艺复兴中的精神与公共性。创作最初源于他在碧山看到的乡村实践:修复老建筑、复兴手工艺并不仅是技术劳动,更是一种精神的回归。”他强调,正是这种“物质与精神并行的回乡”,成为整张专辑的起点与核心。

小河回顾了《回乡记》编曲的经历,他认为民歌旋律本身质朴、接地气,若照原样编排,容易流于平庸。因此,他们尝试在民歌的基础上生出新的旋律与和声,让音乐拥有更多层次与空间。小河认为,只有当人的精神真正与旋律结合,传统的音乐才会焕发新的生命。

胡茂帆、maf音乐表演《寄声》现场,摄影:林希萌、郭永康、谢颖

卢江波《望戏》音乐表演现场,摄影:谢颖

来自沿海的两位音乐人浙东温岭的卢江波和粤东海丰的胡茂帆也为本届南坡秋兴带来了精彩的演出。

胡茂帆是一位以海丰福佬话为主要创作语言的民谣歌手。本届活动,胡茂帆与电子音乐人maf同台,带来了《阿兄踏岭妹踏舟》《风》《唱给龙王听》等作品。他以海丰方言唱起家乡的渔歌,也用《风》这样质朴而深沉的作品展现内在的坚韧与温度;在《寄声》《大南坡童友》中,又把大南坡的朋友、趣事与日常写进歌词。质朴的旋律与现场影像交织,让南方海风与大南坡在这一刻自然相遇。

卢江波以独特民谣风格打破了地域文化的边界。他对地方性民乐和戏曲的借鉴极为娴熟。此次登台,他带来的多是筹备中第二张专辑的曲目——《暴生》《谢年》《乐果》等,以中阮弹唱温岭方言,奇诡孤绝,诗意弥散。同时他的同名绘画展览也在方所展出,卢江波的画和音乐浑然一体,生猛诡谲,独具风骨。

小河、马哈哈、Cayo《吞音兽》表演现场,摄影:林希萌、谢颖

本届“南坡秋兴”“南坡秋兴”首次迎来外国音乐人登台表演——由越南裔法国籍的马哈哈与荷兰的Cayo所组成的“我的嘴唇”乐队。马哈哈曾两次来中国巡演,他由此结识了包括小河在内的一些中国音乐人。本次在大南坡村,三位艺术家以“返乡”为主题,共同演绎了《吞音兽》,最后,前卫乐手老丹也加入其中,共同挥洒出一段惊艳的华彩。

村声合奏

牛保红(左)和赵拥军(右)讲述货运经历,摄影:刘鹏飞

演出结束后,牛保红、郜明哲、王艺可、赵蕾欣、赵拥军(从左至右)向观众致谢,摄影:刘鹏飞

本届“南坡秋兴”,本地村民的现场表演可谓精彩纷呈,他们的表演真实、热烈、从容自信,赢得了其他村民和外来嘉宾的不断喝彩。10月31日晚,青年戏剧导演洪天贻在大南坡村大队广场主舞台呈现了非虚构戏剧《外面的世界》。她以在河南煤炭业发展进程中扮演关键角色的卡车司机群体为切口,在村驻留约十天,通过采访、梳理与写作,组织排练成型。最终由村民演员赵拥军、牛保红、赵蕾欣、王艺可、郜明哲登台,以自身经历讲述三代村民与外部世界的不同连接方式。

赵拥军、牛保红讲述了早年外出跑大货车的生活与见闻,其中牛保红从豫北到青藏、新疆,其足迹几乎遍及整个中国,后来他把三十年的货车经历写成了二十万字小说《货车司机牛二哥》。2019年后,他在“大南坡计划”活动影响下,在村中办起了民宿“牛爷爷的院子”,受到众多游客的欢迎;00后赵蕾欣分享了自己从事直播行业的体会与日常;王艺可、郜明哲两位10后则分别讲述了摄影与旅行对他们生活的影响。

五位村民亲历的讲述,观众得以清晰感受到大南坡村民在时代变迁中的观念与生活方式的巨大变化。次日分享会上,导演洪天贻谈到,乡村的开放式、流动式舞台有别于封闭剧场,可以带来独特而鲜活的表演能量;对村民演员而言,这同样是一段难得的成长经验。

大南坡村民歌曲表演现场,依次为:赵勇刚、赵小成,摄影:谢颖

孟泉村鼓舞队表演,摄影:马晓明、林希萌

杨亦可“火壶呈祥”表演现场,摄影:马晓明

每年的南坡秋兴,越来越多的村民参与其中。从观看到参与,从旁听到开唱,今年,村民赵勇刚和赵小成为大家带来耳熟能详的歌曲,二人共同演唱了《敢问路在何方》,赵小成演唱了《精忠报国》。二人热切豪迈的演唱博得了现场观众热烈的掌声。

从孟泉村赶来的鼓舞队,从村外一路击鼓进入大南坡村。队伍穿街过巷,村民纷纷走出院子,节日的热闹从这一刻开始蔓延。表演者杨亦可再次上演“火壶呈祥”。 这一次他脱去防火服,赤裸上身在火光中挥舞,古老祈福的仪式伴随着观众阵阵的欢呼,把乡村节庆的热闹气氛烘托得更加火热。

怀梆新声

《怀梆缘》演出现场 摄影:刘鹏飞

大南坡怀梆剧社《诗经·周南·芣苢》演出现场,摄影:林希萌、谢颖

河南修武怀梆是具有浓郁地方色彩的戏曲剧种,唱腔高亢激越,表演质朴奔放,在念唱、表演与脸谱上自成体系。“南坡秋兴”落地大南坡后,村里恢复了中断四十年的怀梆剧社,并在第二届活动上发布首张专辑《南坡怀梆2021》,由此开启在地复兴。

剧社启动“大南坡戏剧新生计划”后,将当代戏剧、怀梆与《诗经》融汇,让村民用怀梆讲述自己的生活与情感。除固定社员外,更广泛的村民与小朋友也不断加入,老少同台,薪火相承。本届“南坡秋兴”,剧社推出新编节目《怀梆缘》此剧原本是清末故事,新编《怀梆缘》取材当代乡村现实,讲述一位老汉在关心子女婚嫁、倡导移风易俗的过程中,与怀梆结下的不解之缘。演出现场,怀梆剧社演员们以真挚情感融入表演,激越的声腔在舞台回旋,情至浓处,场下观众掌声迭起。

新编怀梆戏《诗经·周南·芣苢》由大南坡怀梆剧社与村中小朋友们共同完成。这是一曲关于采摘劳动的欢歌,芣苢(车前草),如今仍生长在大南坡的山野间。老演员与孩子们并肩而立,劳动的节奏、土地的气息、代际的传承,在此刻自然流转。

小朋友的演出

寻谣乐队与大南坡小朋友共同演唱《森林里的一棵树》和《摇船》,摄影:林希萌

《大南坡儿童诗歌朗诵》演出现场,摄影:林希萌、谢颖

“飞毯舞团迪斯科巴士游村”现场,摄影:马晓明、谢颖

小朋友是“南坡秋兴”的重要参与者。这源于大南坡项目之初即推出的“大南坡儿童四季美术课”。五年来,在刘亚兰、张鑫等老师的带领下,大南坡及周边乡村的小朋友持续接受“四季美术课”,并在音乐、皮影、泥塑、壁画、武术等活动中快乐成长。

历届“南坡秋兴”中,孩子们几乎每次都带来亮眼的演出。本届活动,寻谣乐队带着大南坡的孩子们登上舞台,共同演唱《森林里的一棵树》和《摇船》。前者已成为每年秋兴的保留曲目,后者则是今年新学的童谣。熟悉的旋律响起,孩子们的声音愈发稳健,稚嫩的歌声在夜色中格外清亮。

《大南坡儿童诗歌朗诵》是每一届秋兴的保留节目,也是多年大南坡小学诗歌课的成果。孩子们轮流念出自己写下的诗句,胡茂帆、maf与卢江波在一旁为他们即兴伴奏。

本届活动,飞毯舞团迪斯科巴士游村在大队部广场启动。这个名字源自第一年“四季美术课”中孩子们用剩余布料缝制的“蝴蝶飞毯”,如今已成为“南坡秋兴”的传统节目。

“废墟”美学

清水混凝土建筑外观 摄影:刘鹏飞

本届南坡秋兴的展览设置在美学中心。这里由原乡村礼堂、新建的清水混凝土建筑,以及礼堂对面的砖房合围成一处院落。清水混凝土建筑由建筑师梁井宇设计,因外立面尚未完工,部分内部结构、墙面、楼梯与钢筋裸露,呈现出一种直观而松弛的结构美。窗洞、隔间与楼梯的多重穿透与分隔,为作品展陈提供了丰富的空间肌理与光影层次。

刘庆元“游击木刻”展览部分现场作品,摄影:马晓明、林希萌、凌敏

刘庆元“游击木刻”展览部分现场作品,摄影:刘鹏飞

清水混凝土建筑内正在展出刘庆元的《游记木刻》与孙彦初的《显山绘影》两个展览。刘庆元长期行走于乡村田野,他将村民劳作、神祗与动植物形象以快速而精确的刀法一一刻出,生动而朴拙。刘庆元创作的动物、昆虫与人物木刻被分置于清水混凝土建筑的内外空间,在灰色墙面与沙砾地面的衬托下,作品体量感被放大,凝重且带有超现实的距离。户外草地上,一组花草木刻散落于荒草间,一只巨大的雄鸡木刻昂首面向村舍,自然与艺术彼此叠映,回应了他所言的“废墟美学”。

孙彦初“显山绘影”展览部分现场作品,摄影:马晓明、凌敏

孙彦初“显山绘影”展览部分现场作品,摄影:刘鹏飞

孙彦初的创作融合了绘画性与摄影暗房技术,呈现出梦幻般的图像质感。《显山绘影》系列延续了他在大南坡的驻留经历。他用显影液直接在相纸上书写山水与记忆,包括山川、月夜、松竹与飞瀑,其中部分作品来自云台山考察。孙彦初的现场作品以灯箱呈现:幽暗空间里,墙面小孔的微光与山景灯箱散出的幽辉互相呼应,营造出静谧而幽玄的观景场;在另一处开放空间,两侧墙面的“月夜“大幅风景画与正面的太行山实景相对照,形成强烈的对峙与互文。

“从山到器——绞胎:地质与历史的再叙事”展览部分现场作品,摄影:三金、马晓明

砖房内外展陈着洪张良的《从山到器——绞胎:地质与历史的再叙事》。洪张良是一位当代陶瓷艺术家,在他留学英国期间,就被原产于河南修武当阳地区的绞胎瓷工艺所深深吸引,回国后他就一直进行绞胎瓷的创作。这次他在大南坡展出的绞胎瓷形态自由扭曲,肌理丰富多变,具有非常强烈的现代感。同时绞胎瓷被重新安放回当地的地质与文化脉络中,以大南坡为原点,将千年的纹理与脚下的土壤重新连缀在一起。

“南坡讲堂”活动现场,摄影:谢颖

《在地生根,共振村声——艺术与设计的乡村实践对话》现场,从左至右依次为:王妍、左靖、黄向前、李战强、李琛,摄影:马晓明

“风从田野来”木刻皮影工作坊,摄影:林希萌、马晓明

《坪石先生》放映现场,摄影:马晓明

除演出与展览外,本届“南坡秋兴”还设置了电影、讲堂、圆桌与工坊等板块:放映电影《坪石先生》、举办“南坡讲堂”与圆桌讨论——“在地生根,共振村声:艺术与设计的乡村实践对话”“艺术参与地方,然后呢?”,并开展“南坡工坊·风从田野来”木刻与皮影工作坊。来自全国的电影人、戏剧人、音乐人、出版人、《诗经》研究者、乡村美育工作者与青年艺术家,结合各自创作分享了乡村文化实践的经验与体悟。

文化艺术+商业运营大南坡

值得一提的是,从2020年开始,左靖工作室至今已经主办过五届南坡秋兴活动,从2024年末开始,左靖工作室开始逐渐接手大南坡村的日常运营工作,形成工销社,方所书店,餐厅,民宿等多元文化综合体。在当前诸多艺术乡建团队的活动中,能够长期坚持在乡村日常运营工作是殊为不易的事情。

“南坡讲堂”活动现场,摄影:谢颖

在圆桌讨论环节,有记者问及左靖对于接手大南坡运营工作的愿景时,左靖回忆,早在2019年自己接手大南坡总策划时,便提出“放弃文旅思维”,反对以纯粹的功利逻辑去衡量乡村。大南坡从未被视为文旅或商业项目,而是一种基于地方与人共同成长的文化实践。尽管团队成员多为非专业运营者,但他始终坚信可以通过“文化、艺术和设计”的经营养活自己。这种探索式的努力,使大南坡逐渐找到自己的节奏。他坚信,只要能够“回归日常、自然生长”,让文化内容持续发生,就是最大的成功。

在三天的节庆里,笔者感受到本届大南坡的主题“回乡记”并非是某种“退回”,而是一种面向当下的组织方式:音乐、戏剧、怀梆、展览与儿童美育把生活重新编织为包括村民、在地文化工作者、外来艺术家、学者、学生和游客的公共经验,催生出“村声共振”的文化现场与共同体想象。以连续五届活动的积累为底的在地运营探索,也正把文化转化为可持续的日常生产力,让大南坡在日常的时间里自然生长、持续发声。

(作者:刘鹏飞 素材来源:左靖工作室)