央視網消息:2月19日,由中國社會科學院主辦、中國社會科學院考古研究所承辦的“中國社會科學院考古學論壇”在北京舉行,論壇上公佈了六項“2024年中國考古新發現”。

本次公佈的六項“2024年中國考古新發現”分別是:吉林和龍市大洞遺址、浙江仙居縣下湯遺址、甘肅臨洮縣寺窪遺址馬家窯文化聚落、陝西寶雞市周原遺址、安徽淮南市武王墩一號墓、江西景德鎮市元明清製瓷業遺址群。

另外,烏茲別克斯坦蒙扎鐵佩遺址入選國外考古新發現。

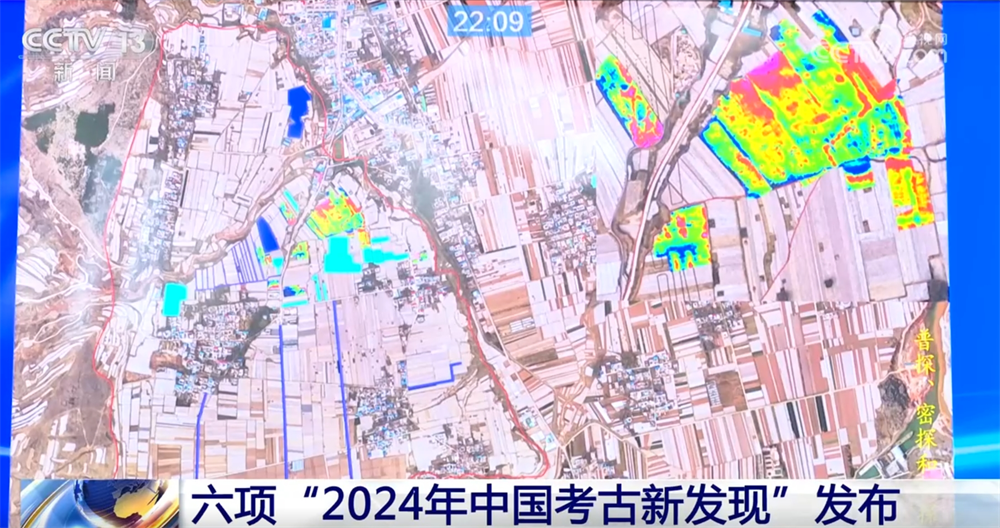

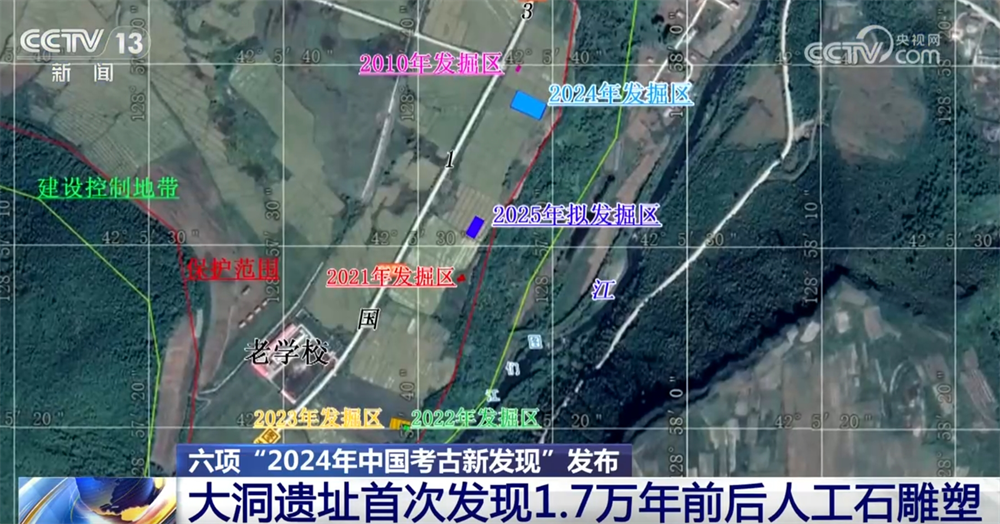

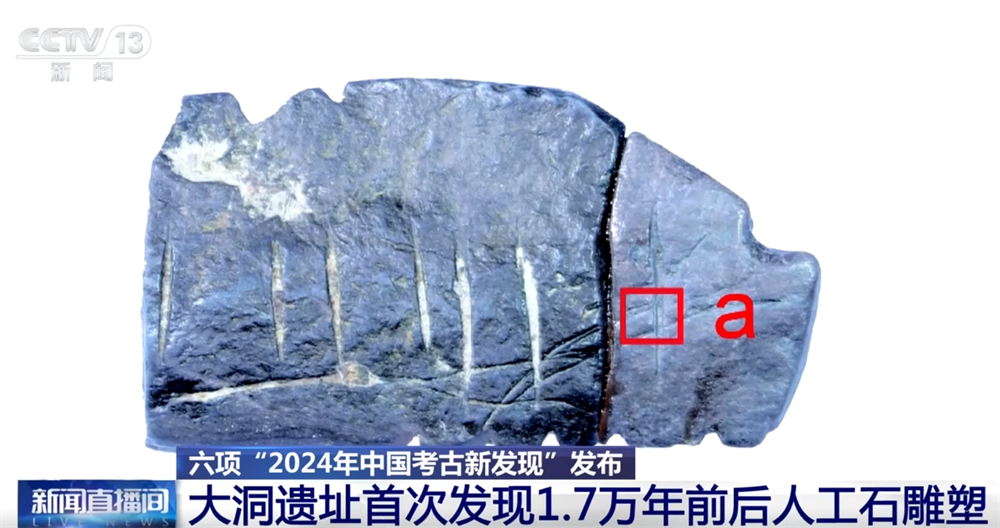

六項重大考古新發現中,有三項聚焦石器時代。其中,吉林和龍市大洞遺址是目前東北亞地區規模最大的舊石器時代晚期曠野遺址。 2021—2024年,吉林省文物考古研究所聯合多家單位對該遺址開展了主動性考古發掘。在距今1.7—1.5萬年的地層中,考古隊發現了帶有“V”字形的刻劃石製品,借助超景深顯微鏡等設備觀測研究後,初步判斷這件石製品應為人工的石質雕塑。

據介紹,關於現代人行為起源與擴散問題的研究中,帶刻划痕蹟的遺物常常被視作證明“行為現代性”的重要特徵之一,甚至被作為語言出現的證據。該遺址多種發現,顯示出我國長白山地區在東北亞古人類演化與遷徙擴散的過程中扮演著重要角色,具有重大學術價值。

截至2024年,浙江省文物考古研究所等單位,在浙江仙居縣下湯新石器時代遺址,發現了壕溝、人工土台、房址、食物加工場所、紅燒土“廣場”遺蹟等。綜合研究後,考古隊初步復原出下湯遠古村落的結構佈局,這是我國早期稻作農業社會組織結構的重大突破。

據介紹,20世紀70年代以來,隨著長江流域一系列稻作遺存的發現,學界提出了水稻起源於長江中下游的觀點,而其背後的早期社會面貌卻知之甚少。下湯遺址貫穿新石器時代始終,經歷了從稻作農業起源到新石器晚期農業高度發達的整個歷程,新發現的聚落要素、聚落結構為研究我國早期稻作農業社會提供了重要樣本。

中國社會科學院考古研究所副所長施勁松稱:“不是一年的成果,是經過多年工作的積累,在2024年取得重大成果。不只是田野上獲取的這些物質遺存,更重要的還包括這些物質遺存所蘊含的重要的學術價值。每一項成果都在填補我們對歷史、對文明的認識。”