与古为徒

——“传移模写”中央美术学院中国画临摹教学作品展 专题采访

采访者:邓金、周江南、骆祺缘

受访者:丘挺(策展人)

采访时间:2025年1月10日

采访地点:中央美术学院 Ink实验室

丘老师您好!感谢您接受我们的采访。这次采访主要是围绕“传移模写”的文脉梳理与展览的动机,期待您作为策展人为我们分享更全面深入地关于本次展览的意义及其背后的一些理念、思考等等。

问:

关于展览的背景与核心意义。大家注意到这次展览的主题“传移模写”很有深意,请您简单介绍一下这次展览的背景,展览的策划是基于什么样的契机或者构想。

丘:当下中国画的研究、创作、教学,对其本体性的认知和研究还很不够,在今天全球化语境之下,关于中国画自身的学习系统和认知方式的讨论,考量中国画基础及其理法乃至核心价值的研究变得尤为重要,由此引出一个具体问题就是中国画是如何去学习的。

上世纪中叶以来,中国画学科对临摹、程式语言的研究或多或少变得不像从前一样被重视。有些批评家认为中国画传统的程式语言是阻碍中国画向前发展的主要问题,认为这套程式语言是陈陈相因的,没有生命力的,今天我们正是希望通过这一个展览来回应这些讨论。

叶浅予 临敦煌莫高窟156窟壁画《宋国夫人出行图》(局部)

纸本设色 104cm×404cm 年代不详

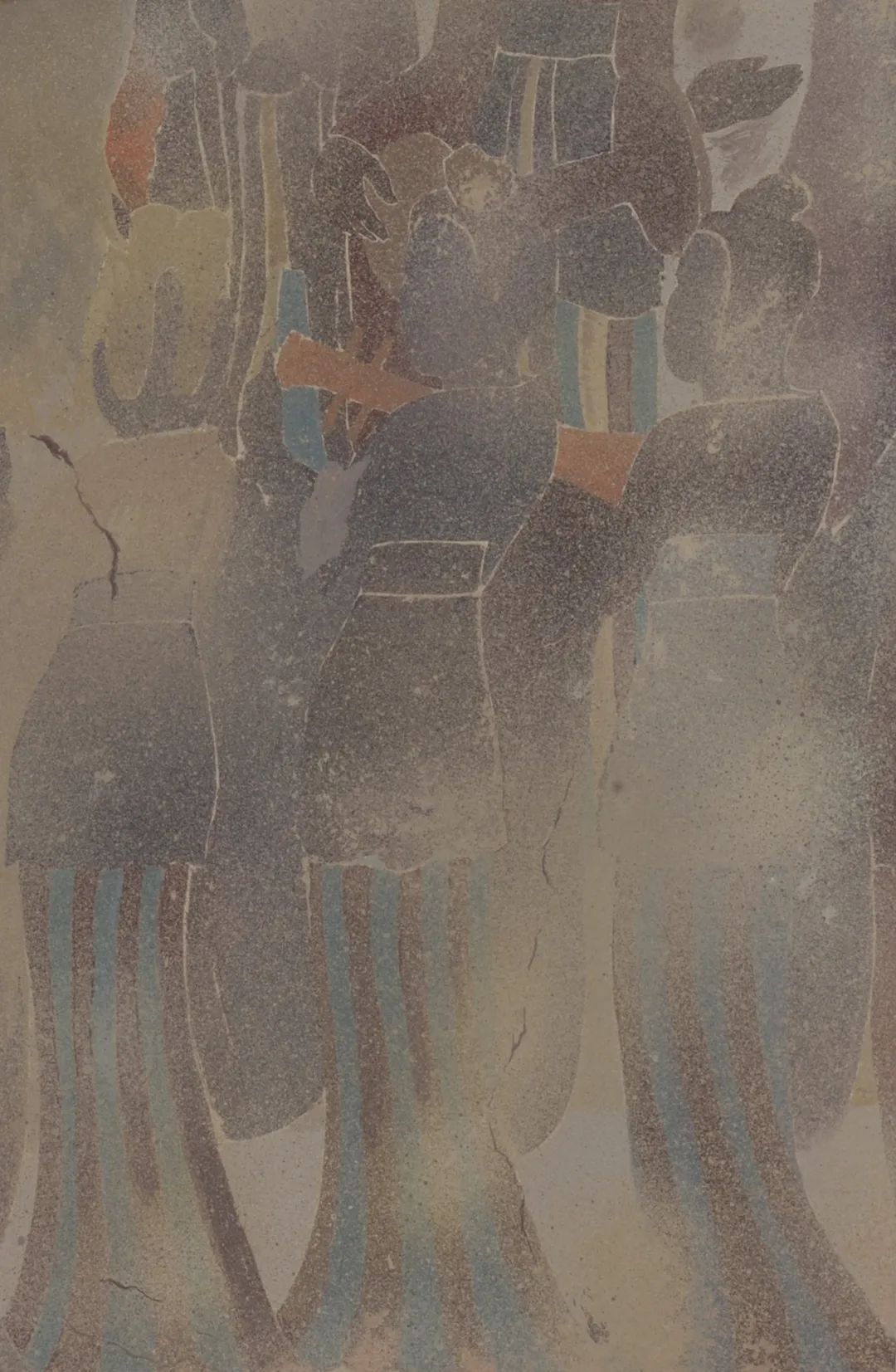

郭味蕖 临敦煌石窟壁画《菩萨像》

纸本设色 104cm×57.2cm 1961年

刘凌沧 临敦煌壁画《弥勒品》局部

纸本设色 48.5cm×71cm 年代不详

这次展览触及的时间跨度大,贯穿整个学院发展的历史,从北平艺专到新中国到今天。展览的内容品类丰富,不仅有各个时期教师教学中存留下的课稿,其中例如五至六十年代为了对文化遗产进行保护、学习和传承,学院师生对麦积山、炳灵寺、敦煌、克孜尔、永乐宫等地区古壁画和造像的研习。这次展览还包括不同时期具有代表意义的经典的卷轴画,尤其是新中国以来一些名家在学生时期的临摹作品,以及当下教学中临创转换的作品。

萧淑芳 临麦积山石窟壁画《说法图》

纸本设色 23cm×155cm 1953年

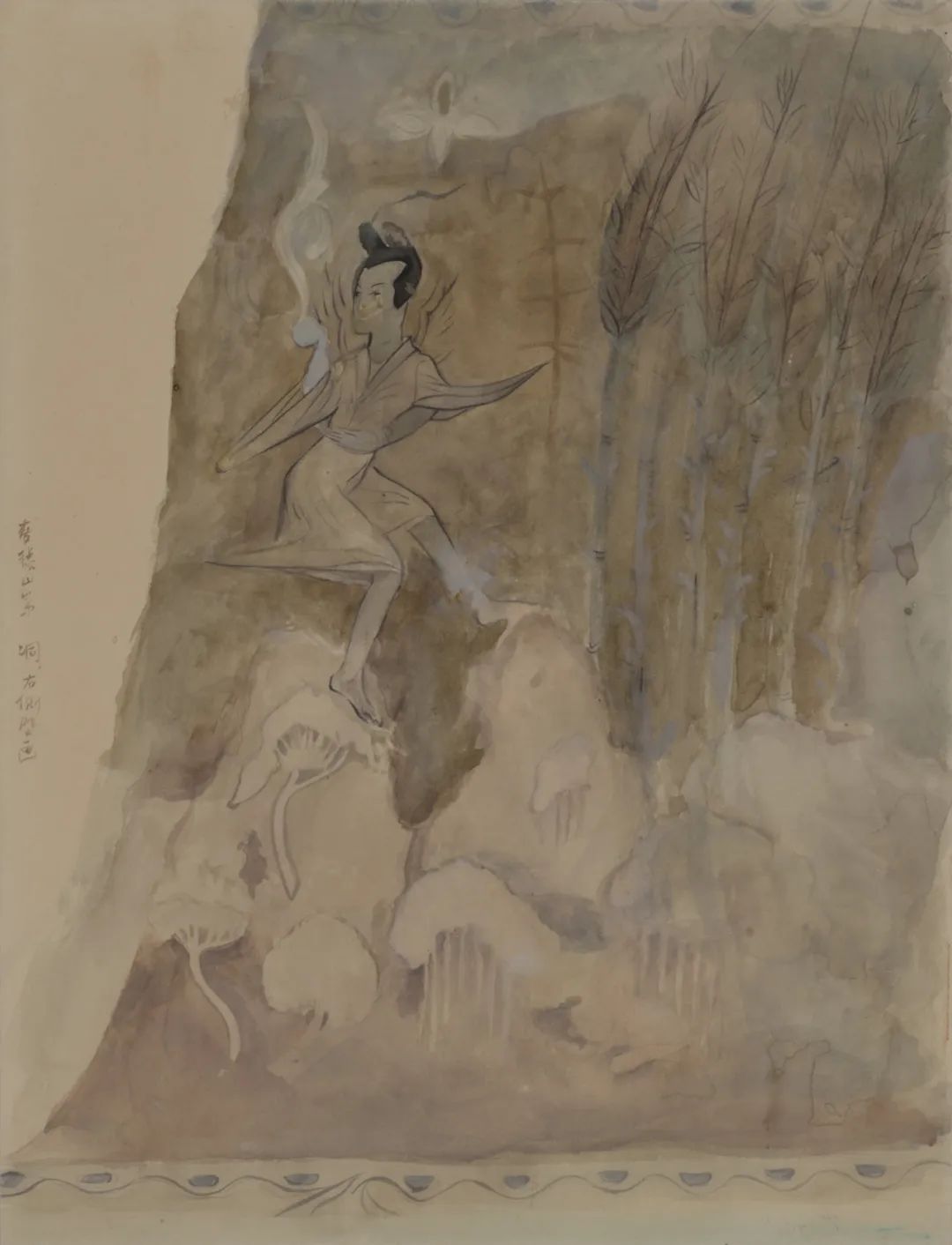

孙宗慰 临麦积山石窟壁画伎乐(局部)

纸本设色 58.5cm×38cm 年代不详

戴泽 临麦积山石窟壁画飞天

纸本设色 38cm×29cm 1953年

王定理 临敦煌石窟壁画供养人

纸本设色 86cm×76cm 年代不详

目的在于重新讨论中国画程式语言的内在活力、生命力,以及建构我们学习和认知中国画的方法论所具有积极的意义,强调传统、经典本身的纯正性、开放性和启示意义。

通过这次展览,我们回望中国画自身发展中形成的这种精研古法的不二法门,同时也在梳理这一百多年自北平艺专以来,中国画学院在大传统之内的一个小传统,回顾我们是如何建构这种历史的发展脉络,从而强调“传移模写”对当下艺术创作的积极意义。

问:

关于本次展览的主题传移模写,您作为本次展览的策展人,对于传移模写有什么特别的感悟或者理解?您如何定义“传移”与“摹写”两个词汇,以及他们之间的区别与联系。

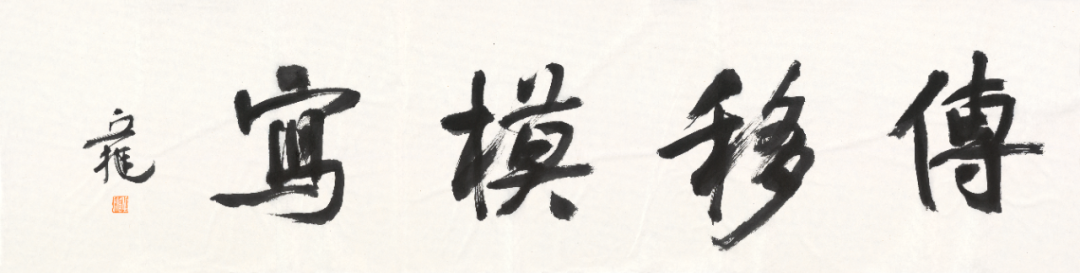

丘:传移模写作为六法之一,“传,移也”即传授、流布、递传,“模者,法也”,通“摹”,即摹仿。中国画的传移流布靠的是模写,通过临习不同流派经典作品来研究古法,实际上也是一种艺术的融通。

丘挺《传移模写》

纸本水墨 34cm×137cm 2025年

临摹是与大师与经典最好、最直接的对话与交流方式。通过临摹,全方位的了解名家名迹的艺术手法、笔墨风格、空间塑造、材料应用等等方面,深入体悟古人在造化、程式语言、心源之间的化生创变。

南宋佚名 《朱云折槛图》

绢本设色 132.2cm×76.3cm 徐悲鸿纪念馆藏

乔生亮 临宋《朱云折栏图》

绢本设色 39.2cm×56.6cm 1960年

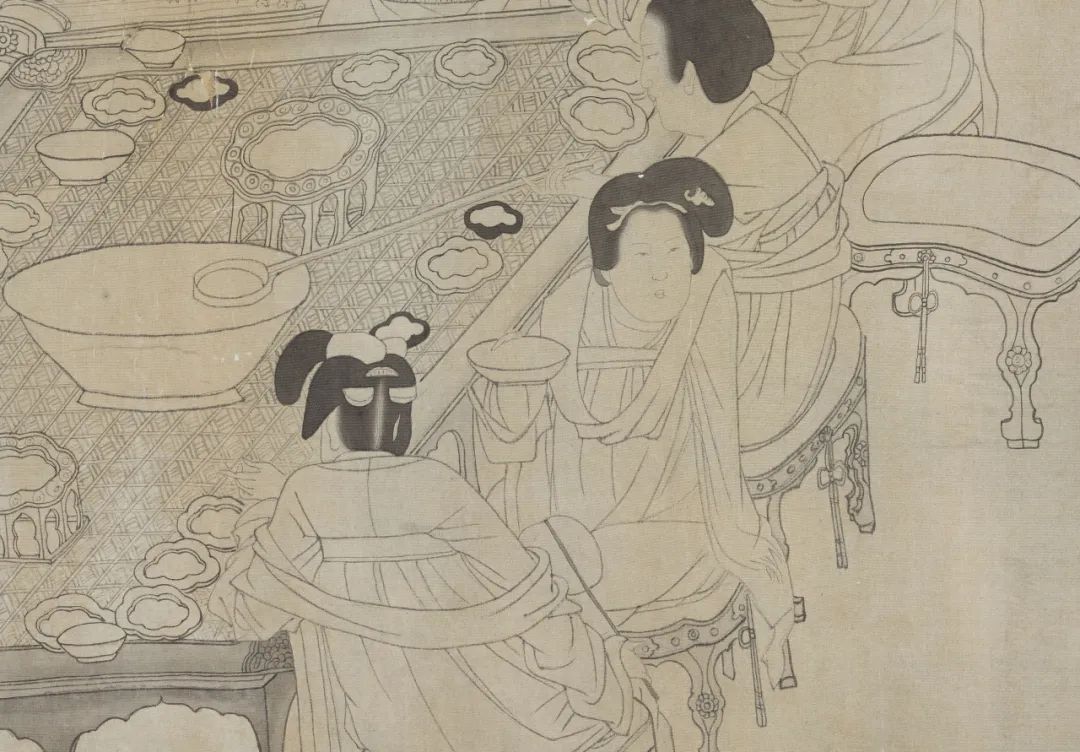

姚有多 临宋代《朱云折栏图》(局部)

绢本设色 134.4cm×66.6cm 1958年

卢沉 临宋代《朱云折栏图》(局部)

绢本设色 128.7cm×66.1cm 1958年

徐华翎 临宋《朱云折栏图》黄均先生版本(局部)

绢本重彩 128cm×65cm 1998年

徐华翎 临宋《朱云折栏图》黄均先生版本

绢本重彩 128cm×65cm 1998年

传移模写、迁想妙得,这是中国画的学习、感知形成的传统,不断传习经典题材和画法。而在同一母题的延续中,每个时代都会赋予作品不同的价值和趣味。我想这个问题可以从多个视角进行回应,希望通过这次展览,能够把这些问题做一个比较好的回答。

问:

关于临摹与教学的关系。在如此强调艺术的创新性的当下,中国画学院为何如此看重临摹的意义,并且将临摹作品举办成这样一个向世人公布的展览?

丘:中国画的学习强调先师古人,后师造化,最后要师心师天地,集其大成,古人谈这个问题很多,历代从顾恺之以来,如宗炳等人的理论都会涉及到关于中国画学习的途径。贡布里希在《艺术与错觉》中谈到,从来没有一种艺术像中国的艺术,着力于对初始图式的学习,就是这种初始图式语汇的学习和经验,才有可能使人越过纷繁复杂的客观世界抓住事物本体进行灵感的抒发。

当然, 作为六法之一的“传移模写”,不仅仅是学院教学中临摹、写生、创作三位一体的课程开始阶段,更是艺术家在艺术里学习认知的终身功课,是程式、造化、心源不断流变的动态过程。明代大书法家王铎在他的晚年,还坚持“一日临帖,一日应请索”,五十年矻矻不辍,深耕传统,何以如此?我想大概是通过临摹不断地体悟品格趣味之精微,时时警觉风格化中的习气。可见临摹除了流布递传、摹写技巧之外,还是精神内化的津梁。

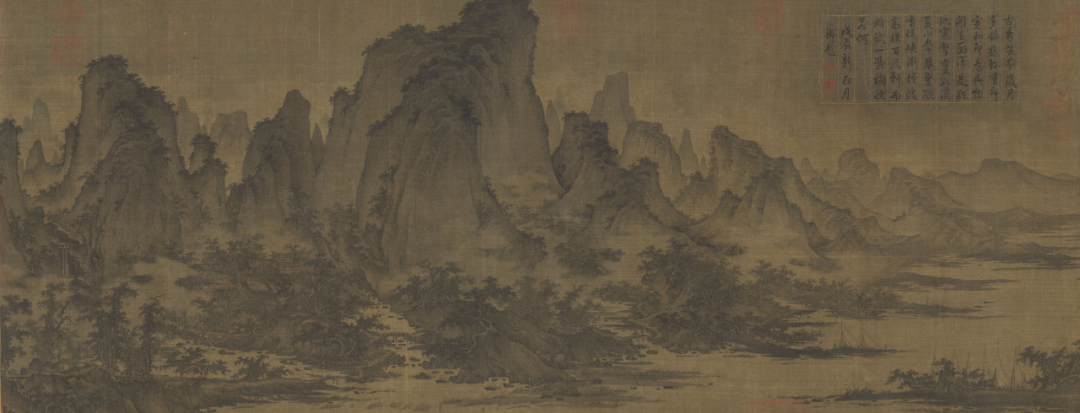

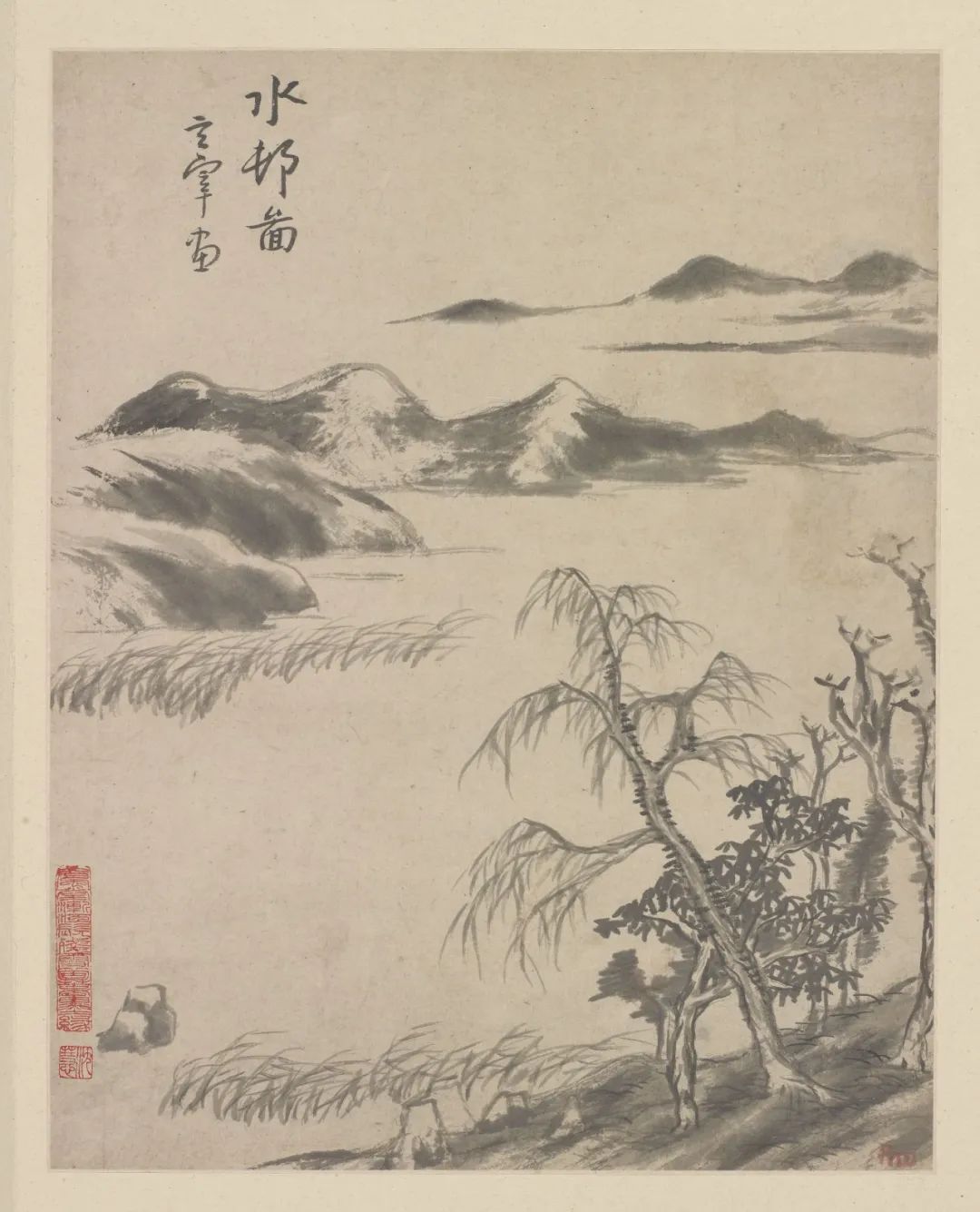

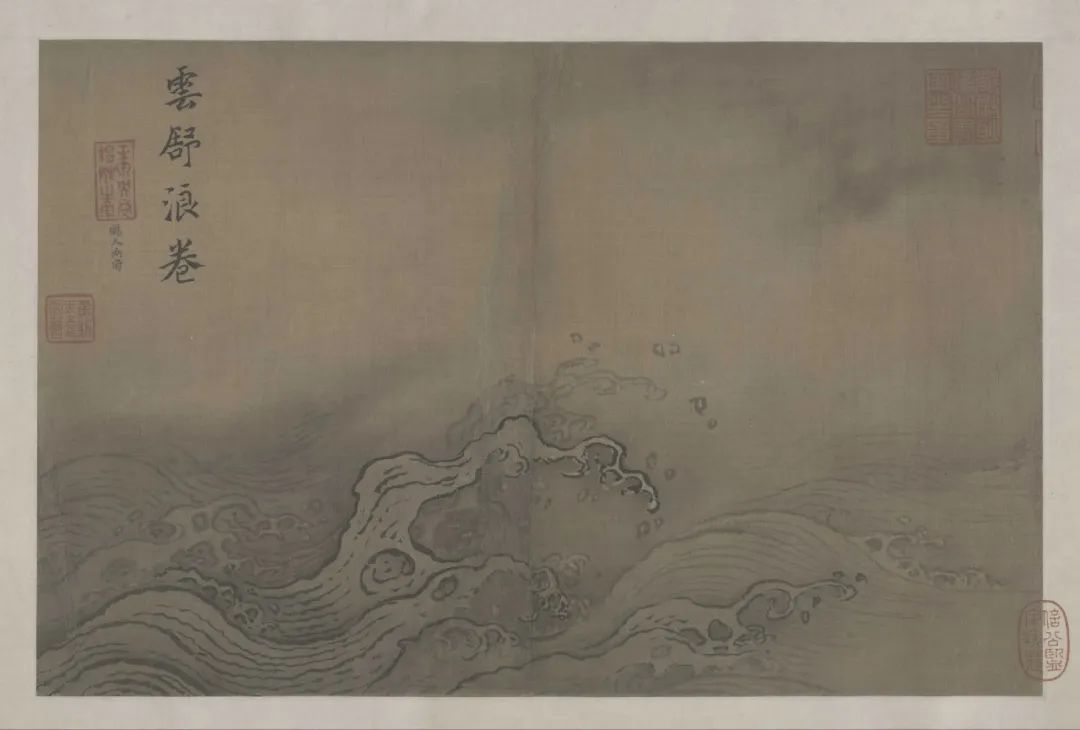

五代 董源《夏景山口待渡》(局部)手卷

绢本设色 50cm×319.8cm 辽宁省博物馆藏

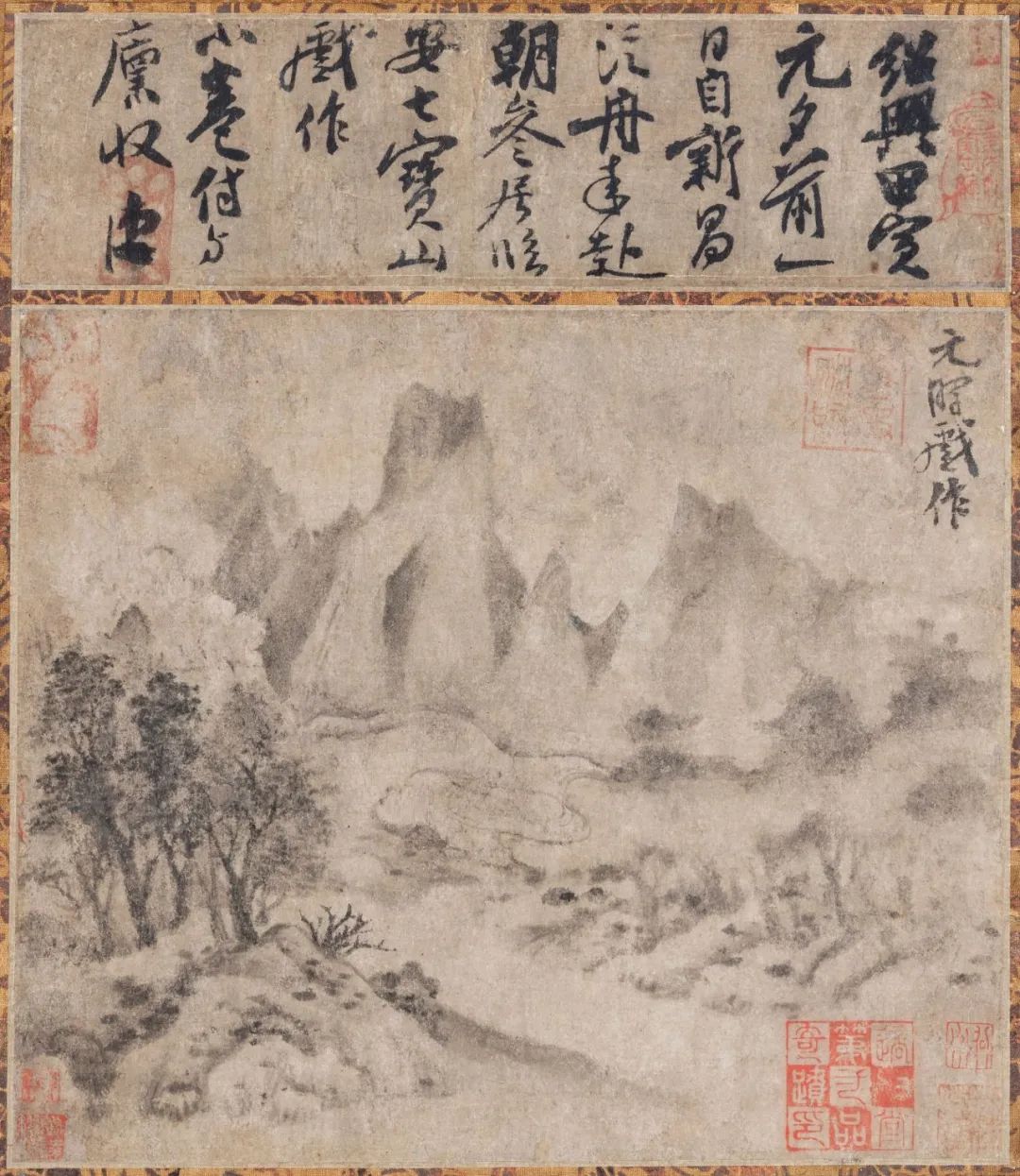

南宋 米友仁《远岫晴云图》立轴

纸本水墨 24.7cm×28.6cm 大阪市立美术馆藏

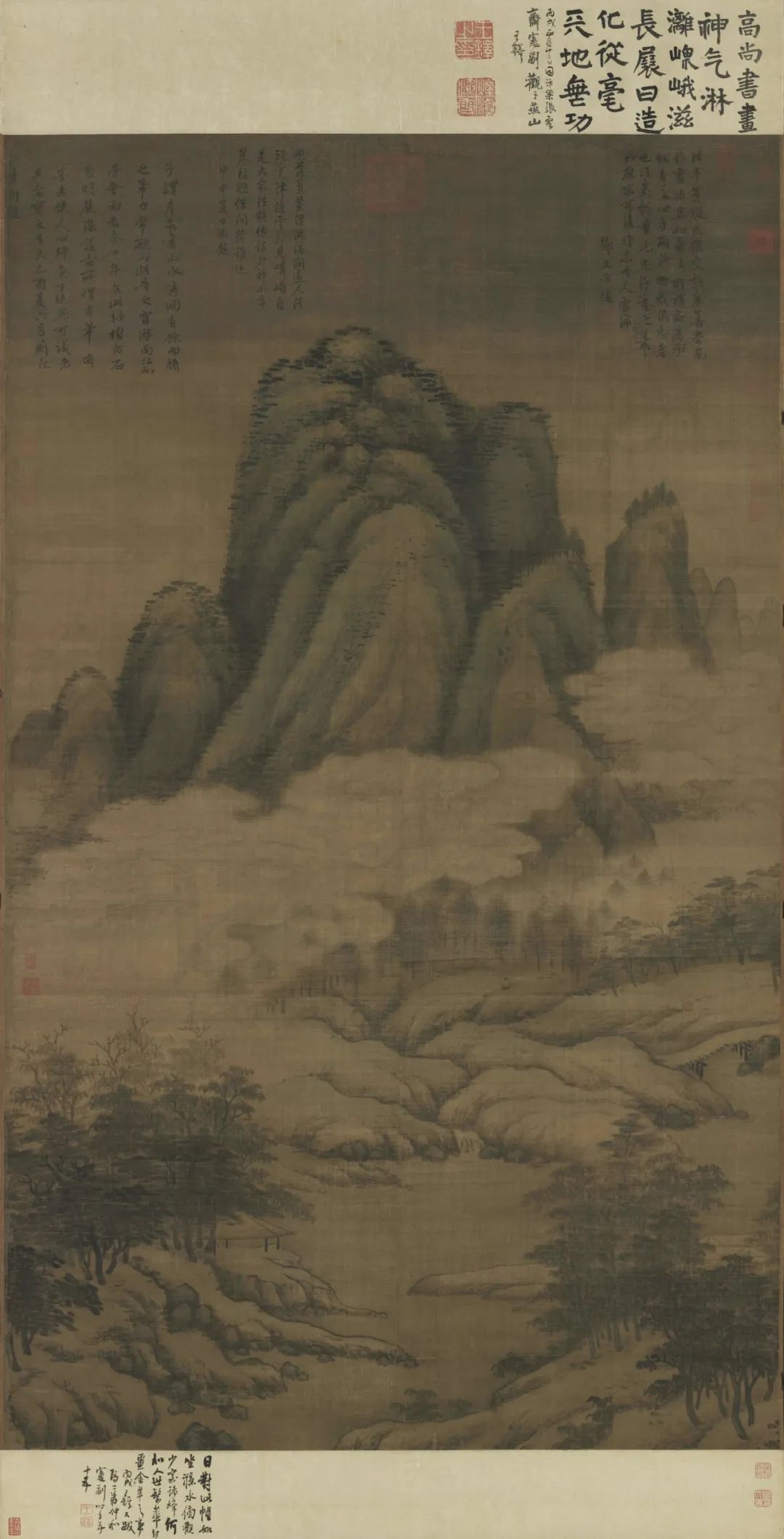

元 高克恭《云横秀岭图》立轴

绢本设色 182.3cm×106.7cm 台北故宫博物院藏

元 方从义《云山图》(局部)手卷

纸本设色 26.1cm×144.5 cm 大都会艺术博物馆藏

这就是说中国画的学习要进入一套有教养的笔墨修辞语法的学习,学习这种统贯连绵、环环相扣的笔墨理法和程式语言,通过这套理法来建构个人对客观世界表达和灵感的书写。正如诗人的职责就是要去重新发现传统语汇中所隐含的意义,重新激活这些词汇,让生长出新的意义来。我想中国画也是一样,在今天这样一个不断强调求新求变,进化论和功利主义滔滔裹挟的时代,我们强调通过“深研古法,思古求新”来重构中国画自身的认知系统和传承路径,具有十分积极的意义。

坚守传统不是固步自封,而是要挖掘其内在的积极性来重新激活中国画的内在生命力,我想这也回答了今天所讨论的如何借助中国文化悠远、深厚的底蕴来实现文化自信。

问:

临摹在教学体系中具有特殊地位,如何延续中国画学科传统,同时适应当代艺术教育的需求?

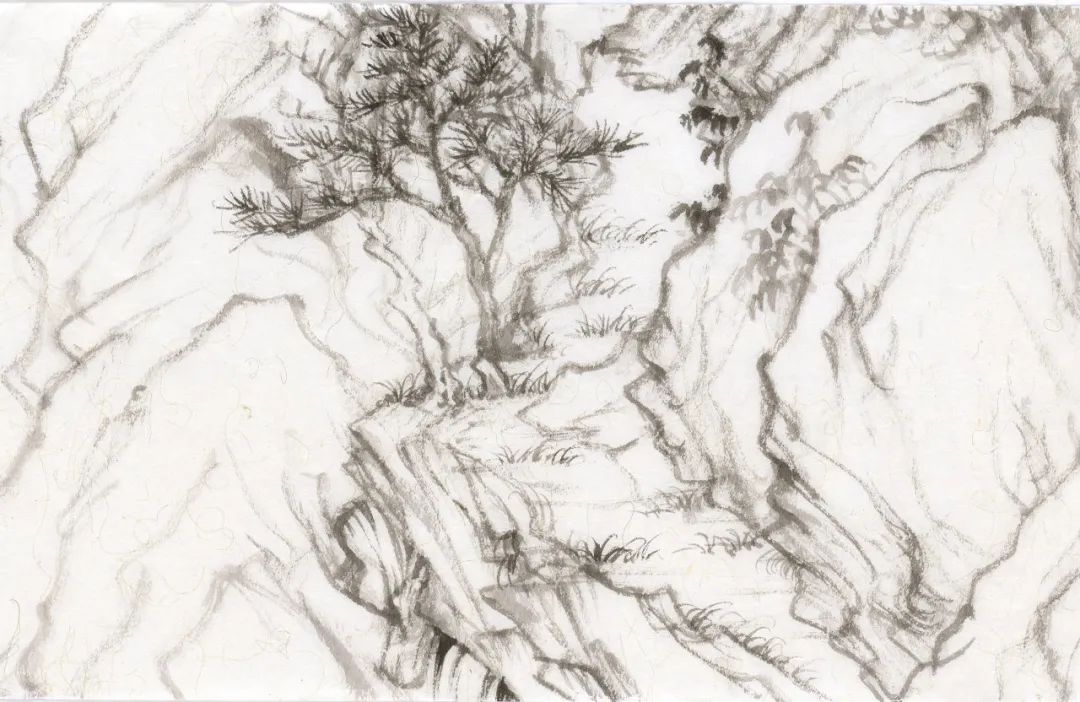

丘:以中央美院为例,我们的临摹课所占课时比重非常多。例如一年级的人物白描、树石法、梅兰竹菊、宋人团扇等课程,通过层层递进的临摹课程,把对中国画理法的学习不断深入,二年级各个专业结合专业特性设立的通识性基础临摹课程,尤其是山水专业的宋画临摹课,书法、篆刻的临摹课程等等。这些课程训练学生去认知传统,在经典中摄取古人状物达意的灵光。还要让学生认识到不同流派间的关系、特定语言风格和特定材质间的关系、不同特定语言下造境和造化间的关系等等,这些都是我们教学中非常重要的任务。

田黎明 临唐佚名《宫乐图》

绢本水墨 60cm×80cm 1982年

今天随着科技发展,可以通过技术手段探究它的物料成分,借由一个肉眼无法认知的维度,分析其物质性和精神性的内在关联,建构一种当代性的临摹认识。

但是中国画的问题很复杂,中国画强调传承,我们不难体会到古人就同一经典母题,通过临摹与变体向前一个时代致敬,同时又建构出当下的趣味、格调和范式,引发传统母题与重构转化的问题。

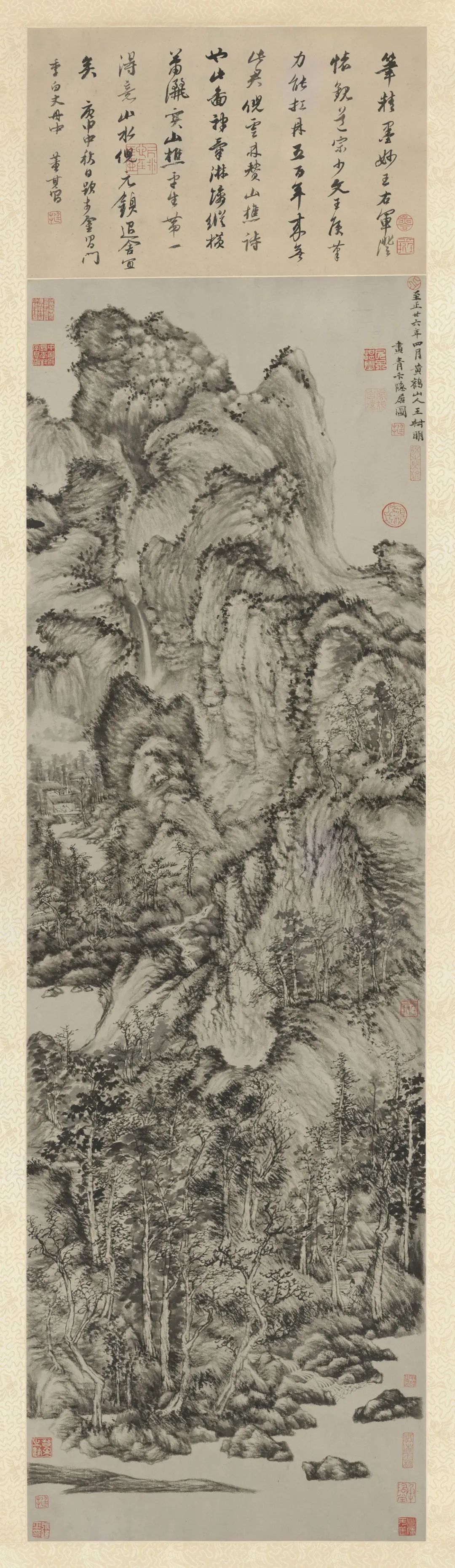

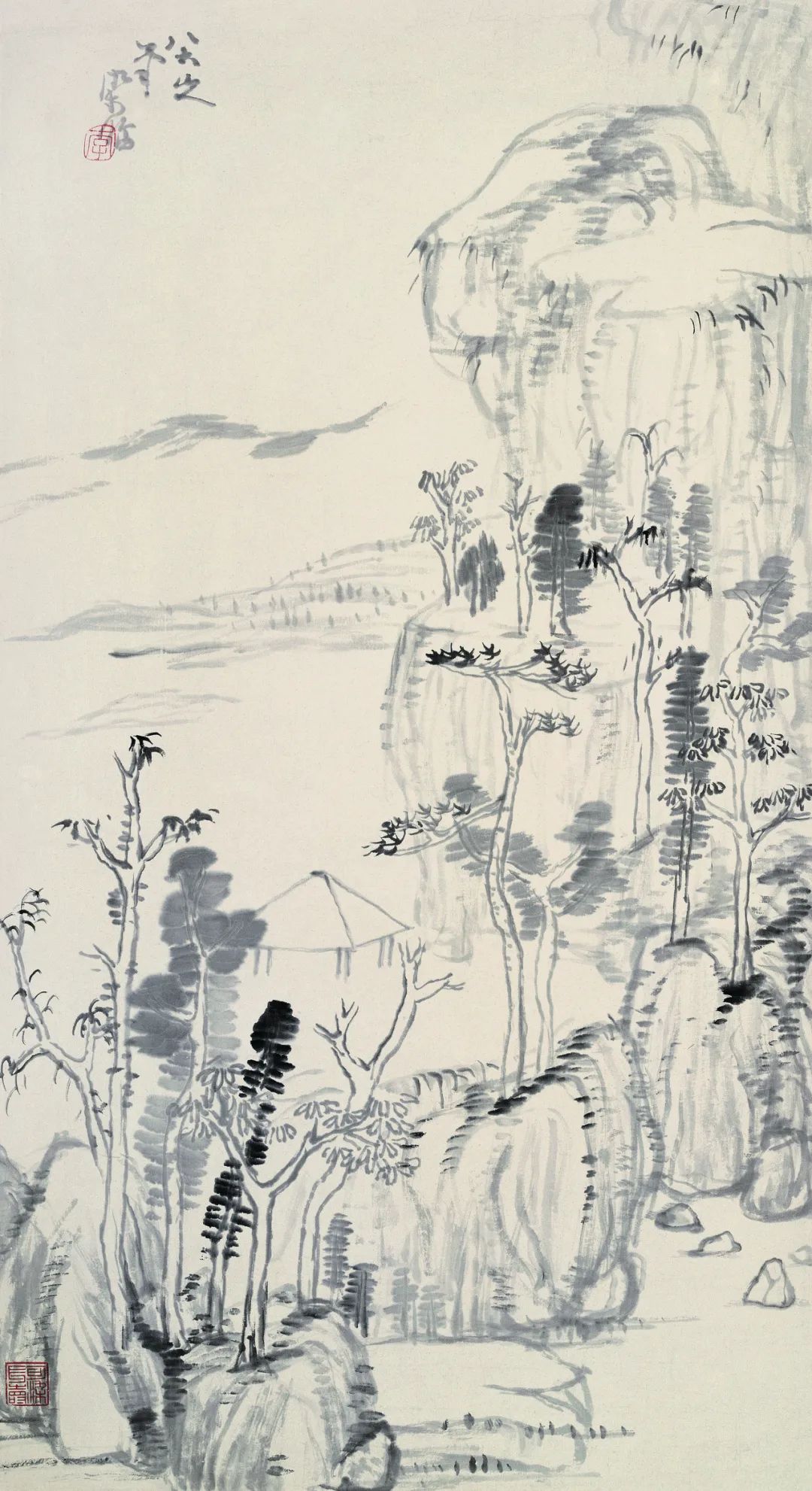

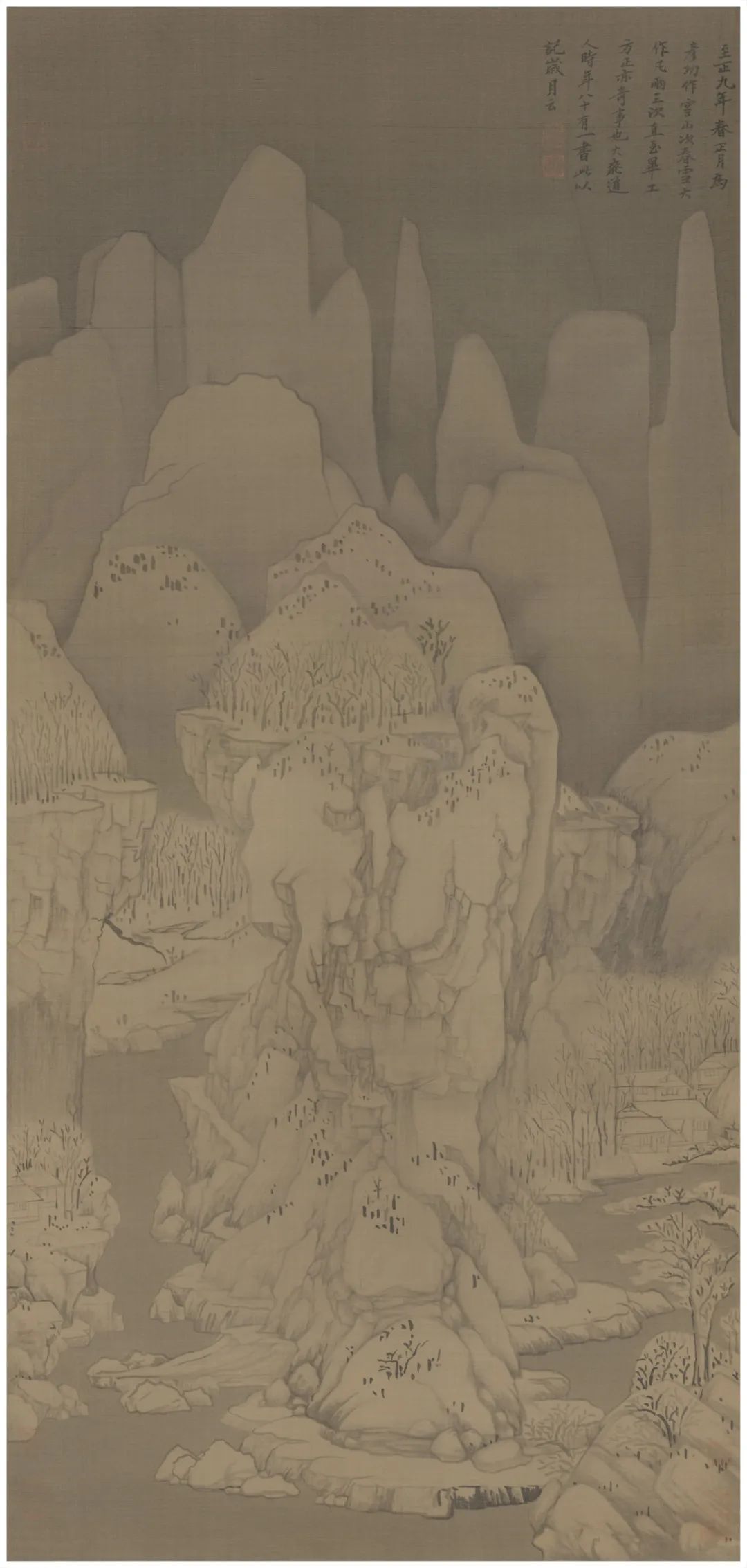

丘挺 临元王蒙《青卞隐居图》

纸本水墨 164cm×42cm 1994年

这无关乎特定的时代或者题材,重要的是强调物性和语言之间的内在关联,从某一局部打开一个生机无限的视野。

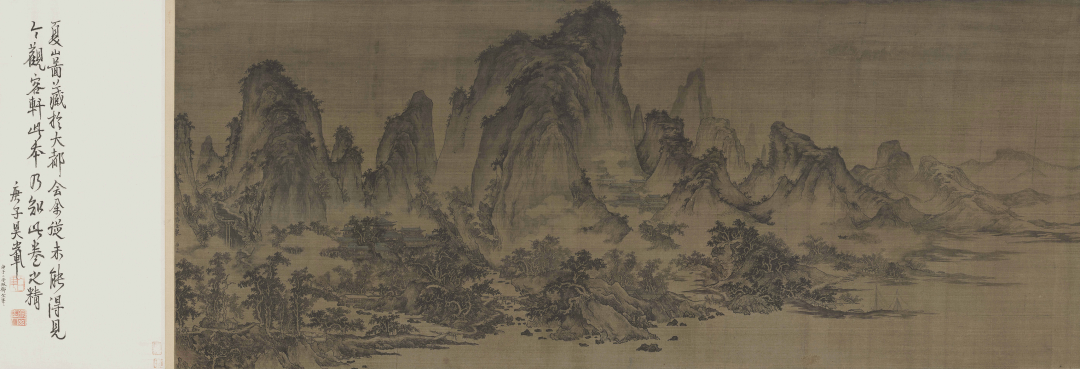

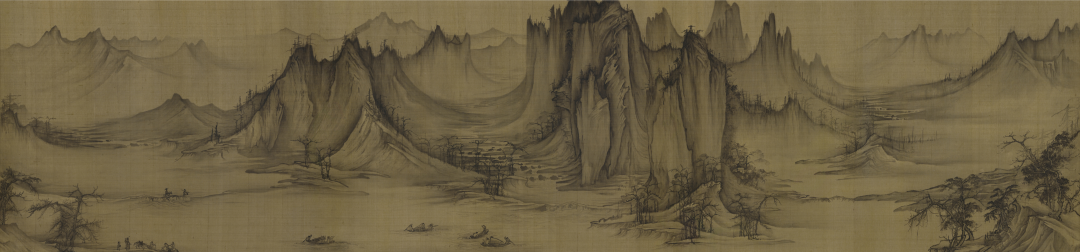

北宋屈鼎 《夏山图》

绢本水墨 44.1cm×116.8cm 大都会艺术博物馆藏

邓金 临北宋屈鼎《夏山图》

绢本水墨 45cm×115cm 2020年

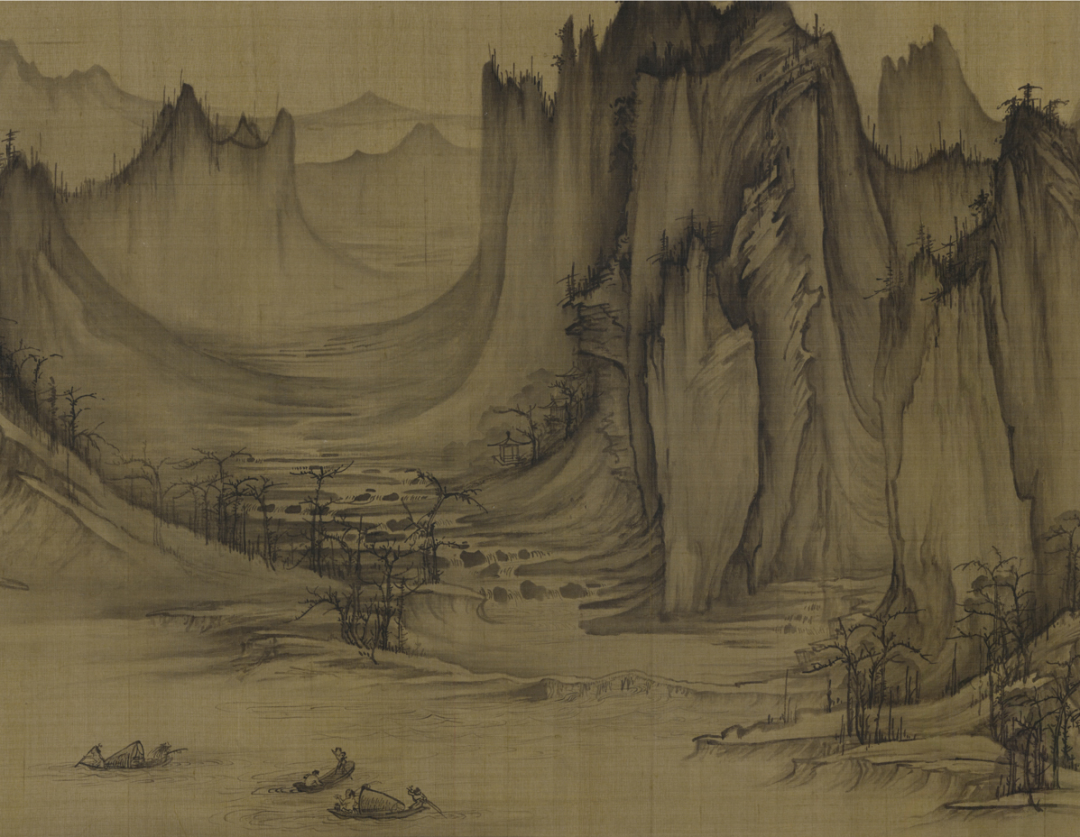

骆祺缘 临北宋许道宁《秋江渔艇图》

绢本水墨 48.9×209.6cm 2024年

比如传统的造境,是对题材的深入挖掘和不断建构、对材料淋漓尽致的表达、对诗性造境的恰如其分的拿捏。培养学生对水墨品质的感知力,手头上有精微的把控力和笔墨素养,对绢、生宣、熟宣各种材料均能自如运用。除此之外,我们会从人文的、史学的、材料的、画法画理的角度,多方建构对传统的认知。通过这样的培养,传统不仅不会成为当代性探索的束缚点,反而恰恰是最纯正的源头活水。它不仅仅是一种视觉资源,更是一种文脉、气质,它是绘画者的元气所在。

问:

中国古代有着悠久的临摹传统,我们能够想到比如李公麟创作的《临韦偃牧放图》,宋徽宗时期也制作了大量的宫廷临摹,再到明末之董其昌、清初之四王又有了大量临仿作品涌现,老师能不能谈谈这些古代不同时期的临摹作品,以及今日之临摹与古代这些临摹有何区别与关联?

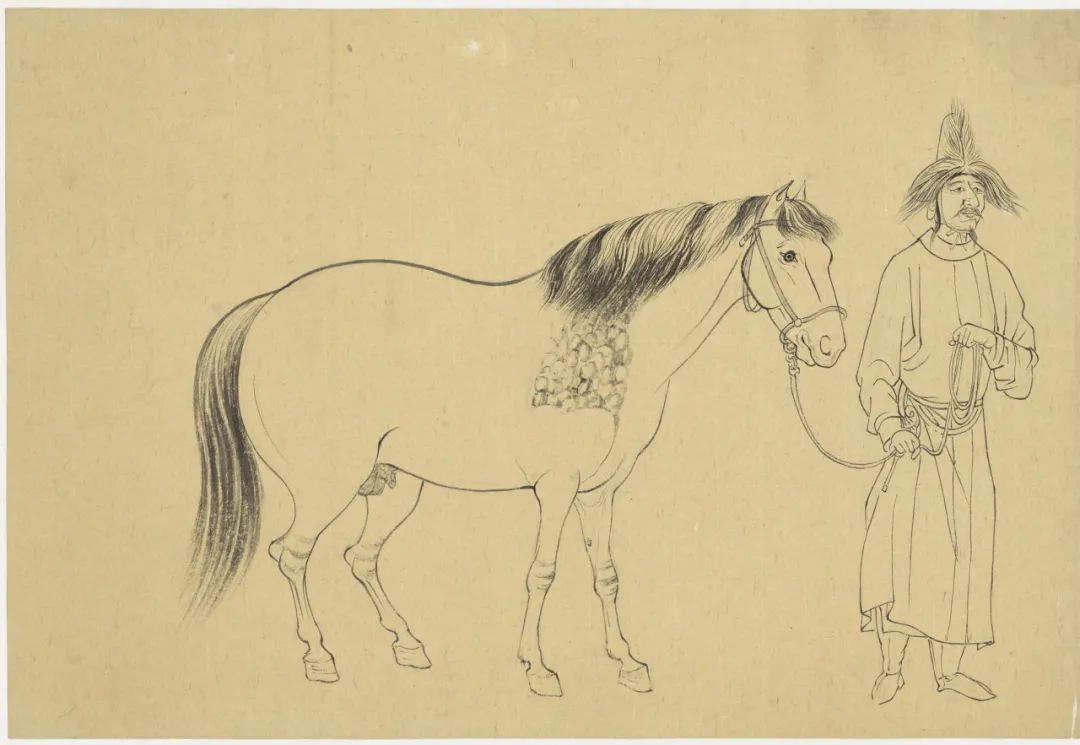

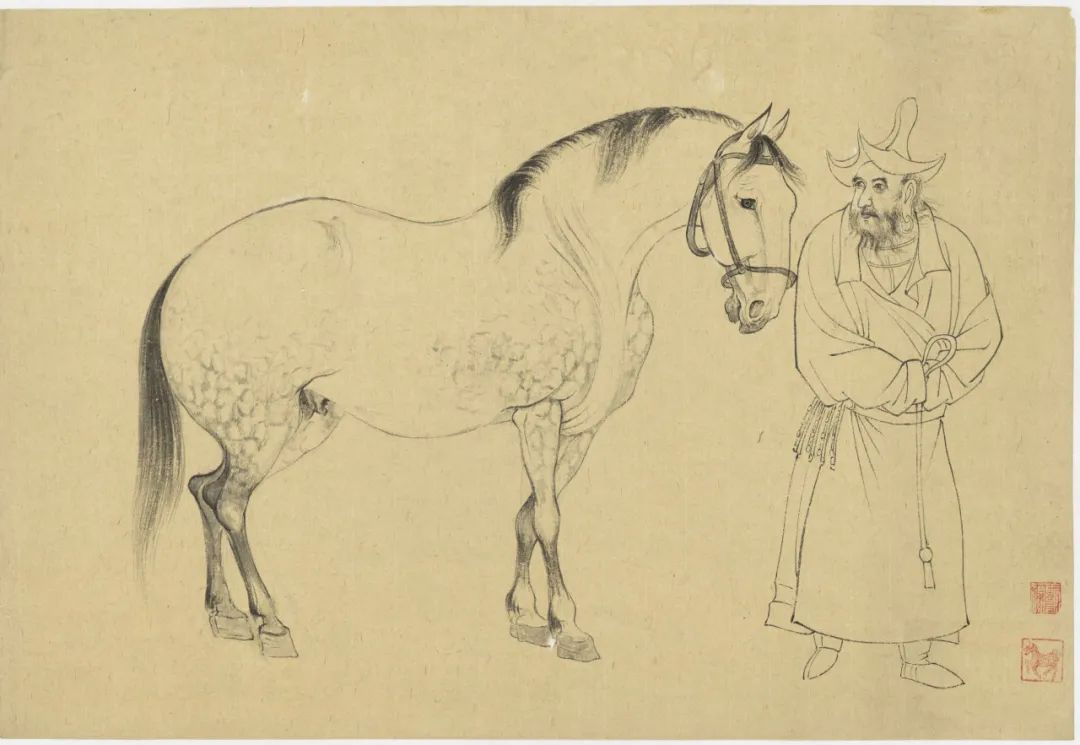

丘:刚才列举到的这些临摹,李公麟一方面是精研古法。凡古今名画,得之必临摹,而至“集众所善,以为己有。”,我们可以看到像李公麟他临韦偃的作品,画家是想把古代的“神品”,通过学习内化到自己的创作,这是不二法门。李公麟画马很精微,可谓“神乎其技”,苏轼赞其“龙眠胸中有千驷,不惟画肉兼画骨。”他对马的体验观察是非常深入的。作为一个画圣级别的人,我们可以看到他全面综合性的修养,博学精识,他对金石学的研究,他书法上的造诣,乃至山水上的建树。但同时可以看到他这种格物——通过阅天下之良马,同时临摹古代大家大师的马,合力形成他个人对马的理解,呈现士人对马的体貌、精神格物之后的一个融合。这个融合是什么?马是像士人一样,有一种不羁的性格,矜贵昂然,同时又有驰骋千里的才华、能力。我想这个可能是在文官制度下宋代士人对马的一种集体想象。李公麟画马的精神和绘画的内在关联仍然十分密切,如东坡所言“观士人画如阅天下马,取其意气所到。”

唐韩干《牧马图》册页

绢本设色 27.5cm×34.1 cm台北故宫博物院藏

黄均 临唐韩干《牧马图》

纸本水墨 34cm×38cm 1953年

马瑔 临北宋李公麟《五马图》局部

纸本水墨 31.2cm×91.2cm 1961年

从徽宗开始,建构了一个完整的画院画学,所以他要像整理国故一样,亲自主持、参与临摹,建立了一个通过传移模写传承文脉的庞大机构。我们可以看到那个年代收集研究之发达、画院学生的能力之强。

北宋 赵佶(传)《摹张萱虢国夫人游春图》手卷

绢本设色 52.1cm×147.7cm 波士顿美术馆藏

龚建新等 临北宋赵佶《摹张萱虢国夫人游春图》

绢本设色 64cm×139cm 1959年

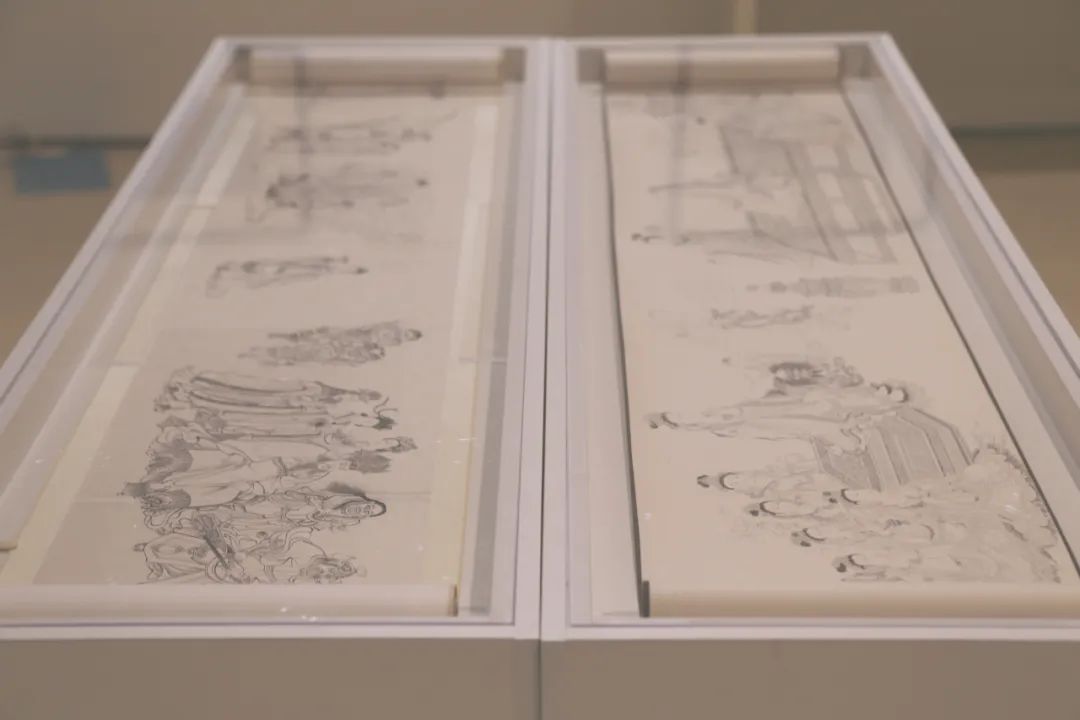

晋 顾恺之 女史箴图(传唐摹本)手卷

绢本设色 24.8cm×348.2cm 大英博物馆藏

晋 顾恺之《女史箴图》(宋摹本)手卷

纸本水墨 27.9cm×605cm 故宫博物院藏

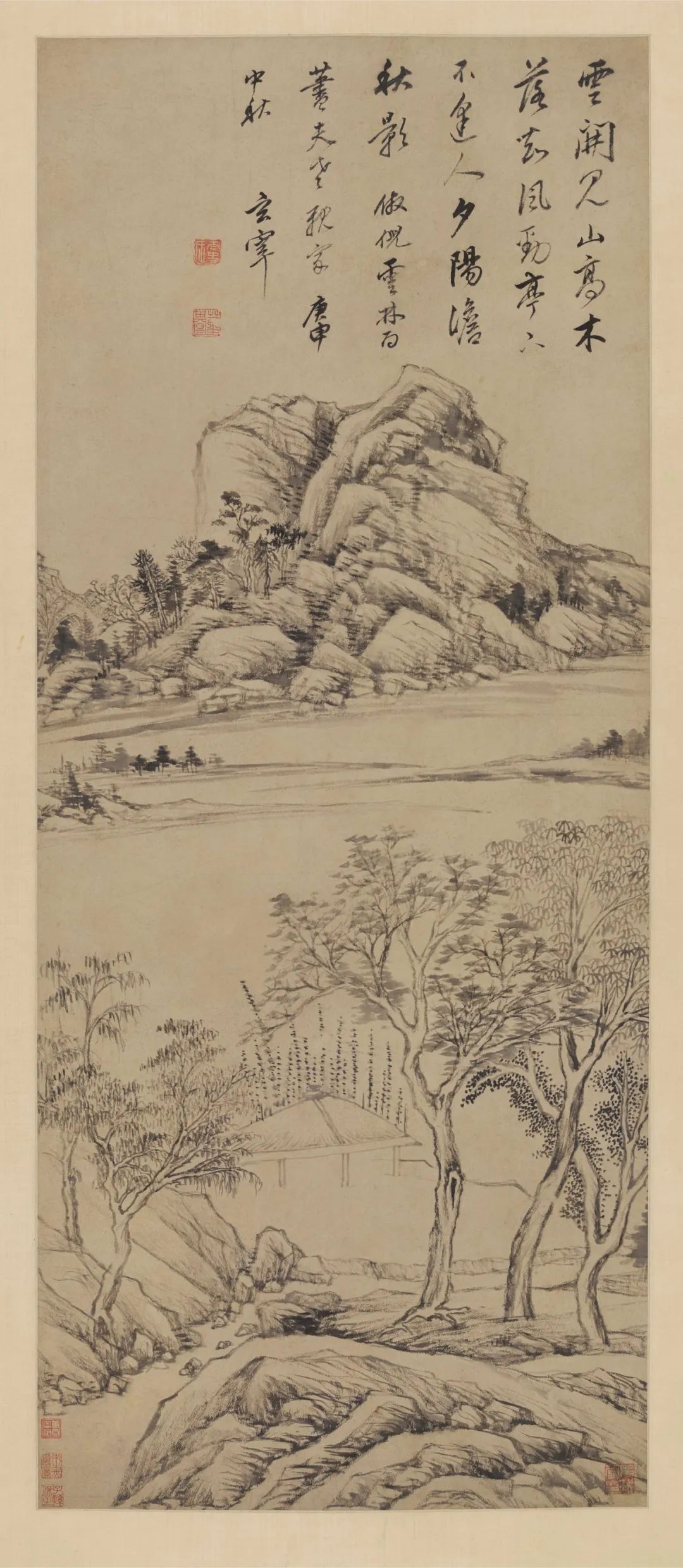

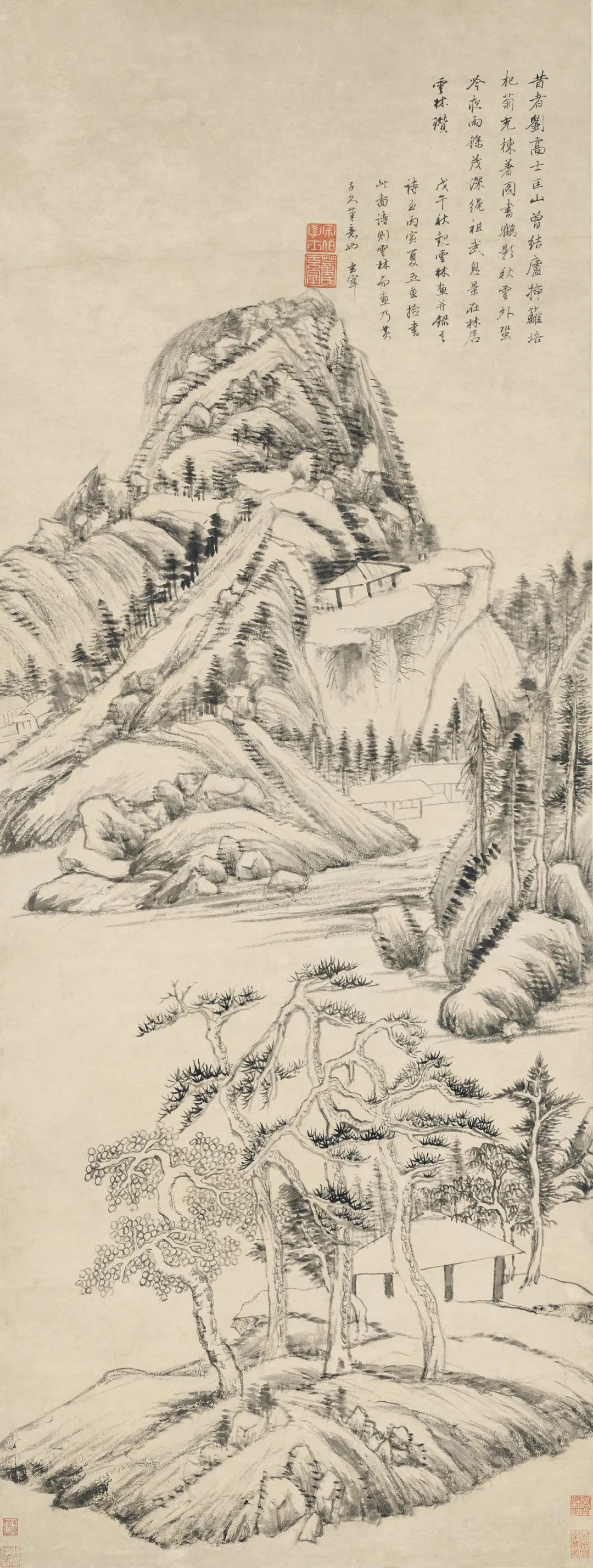

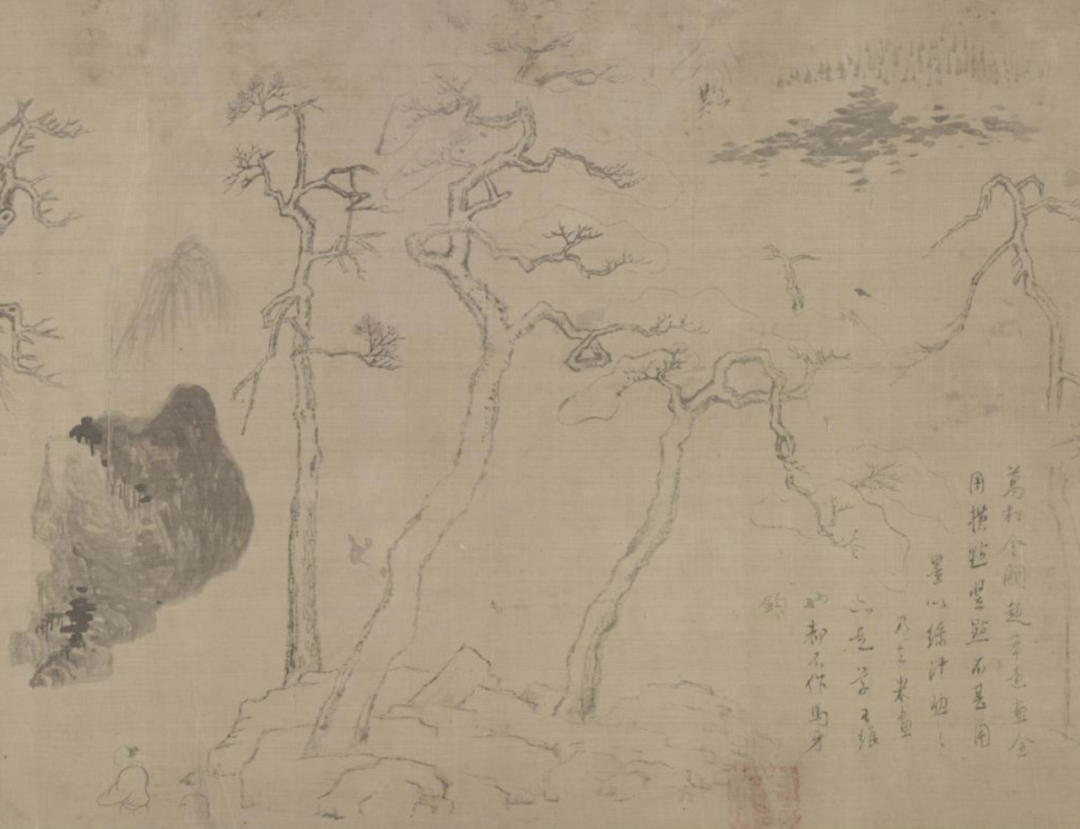

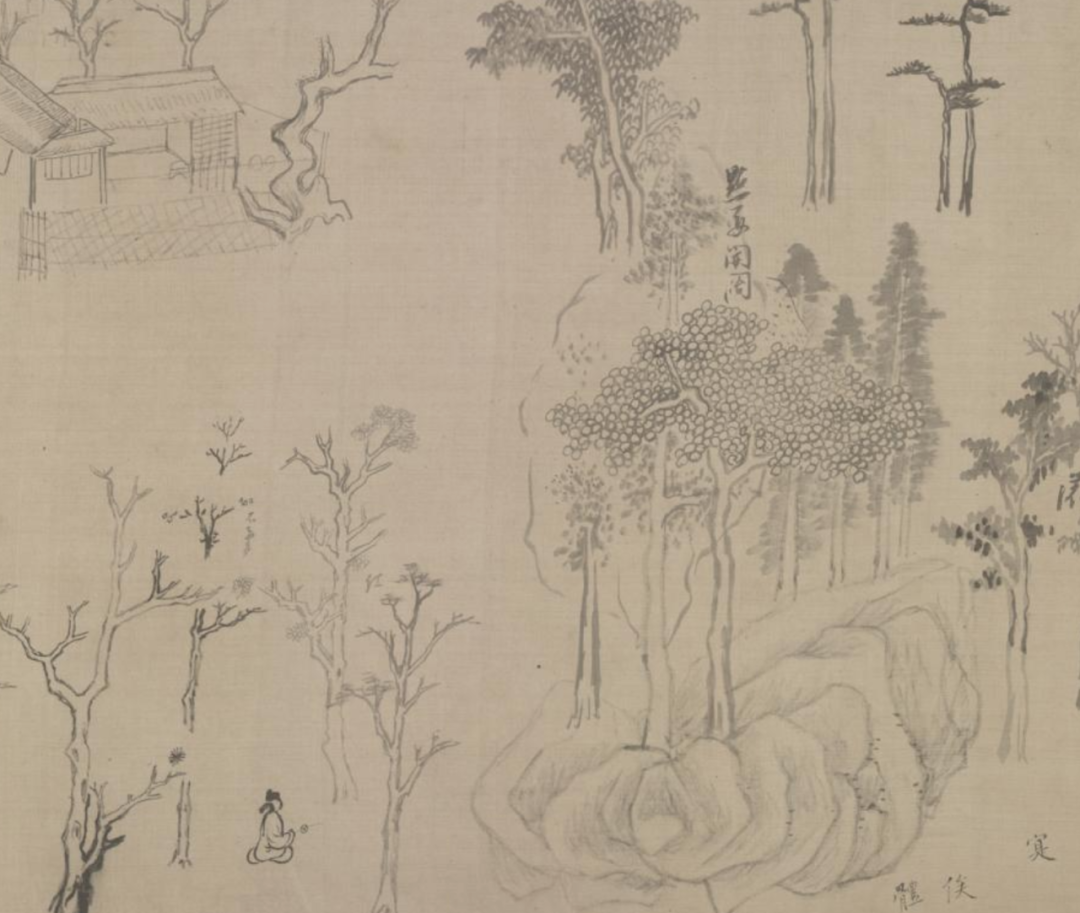

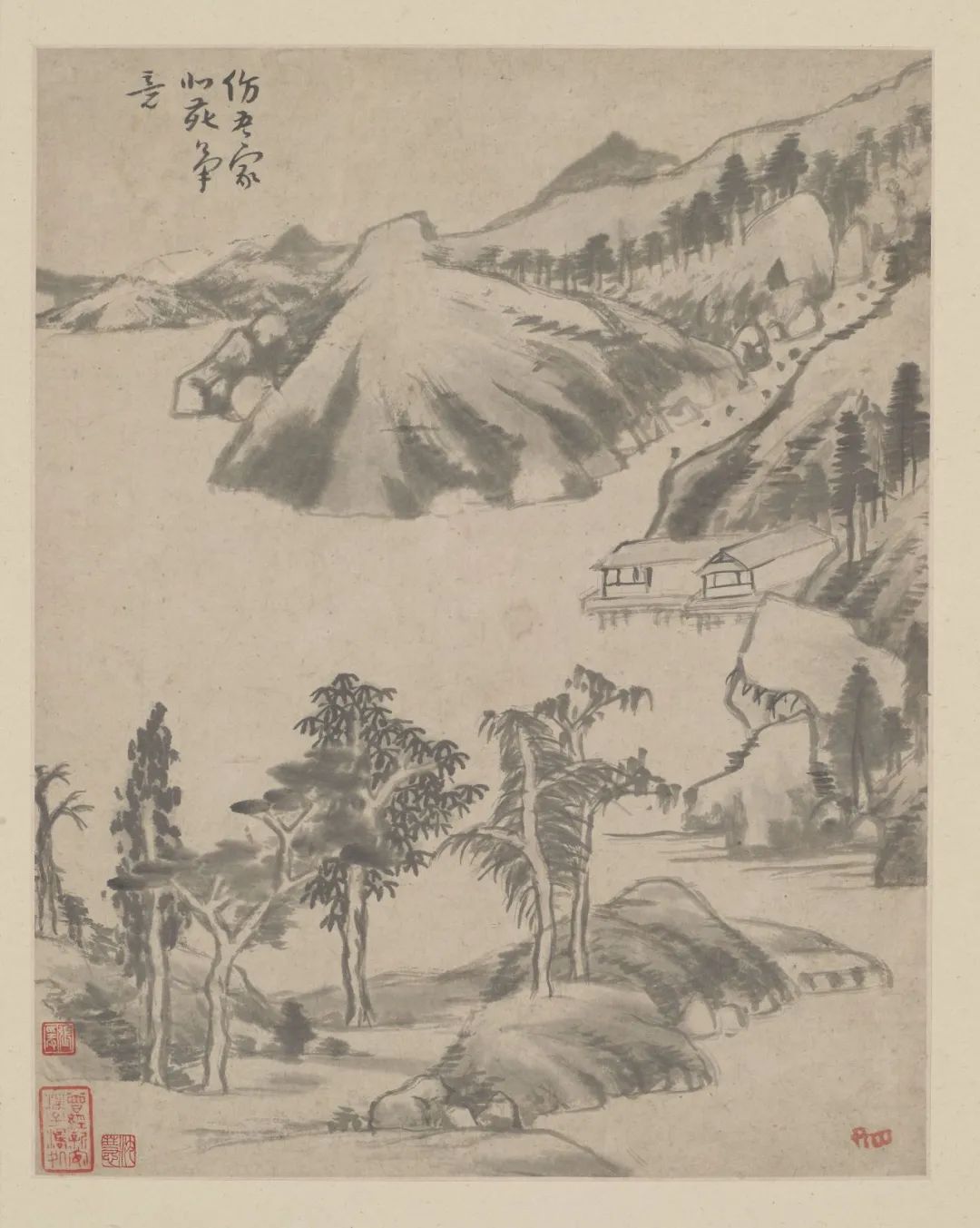

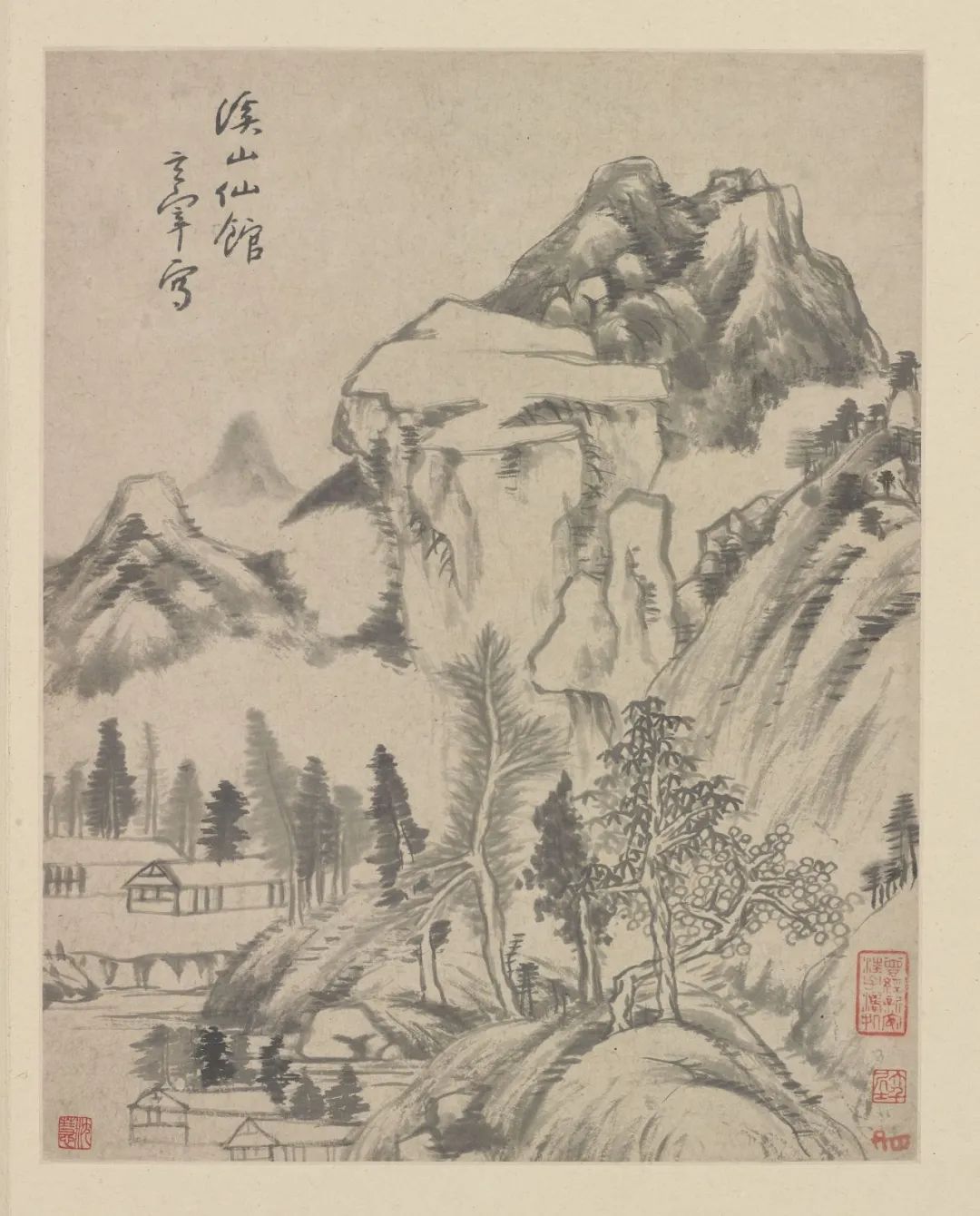

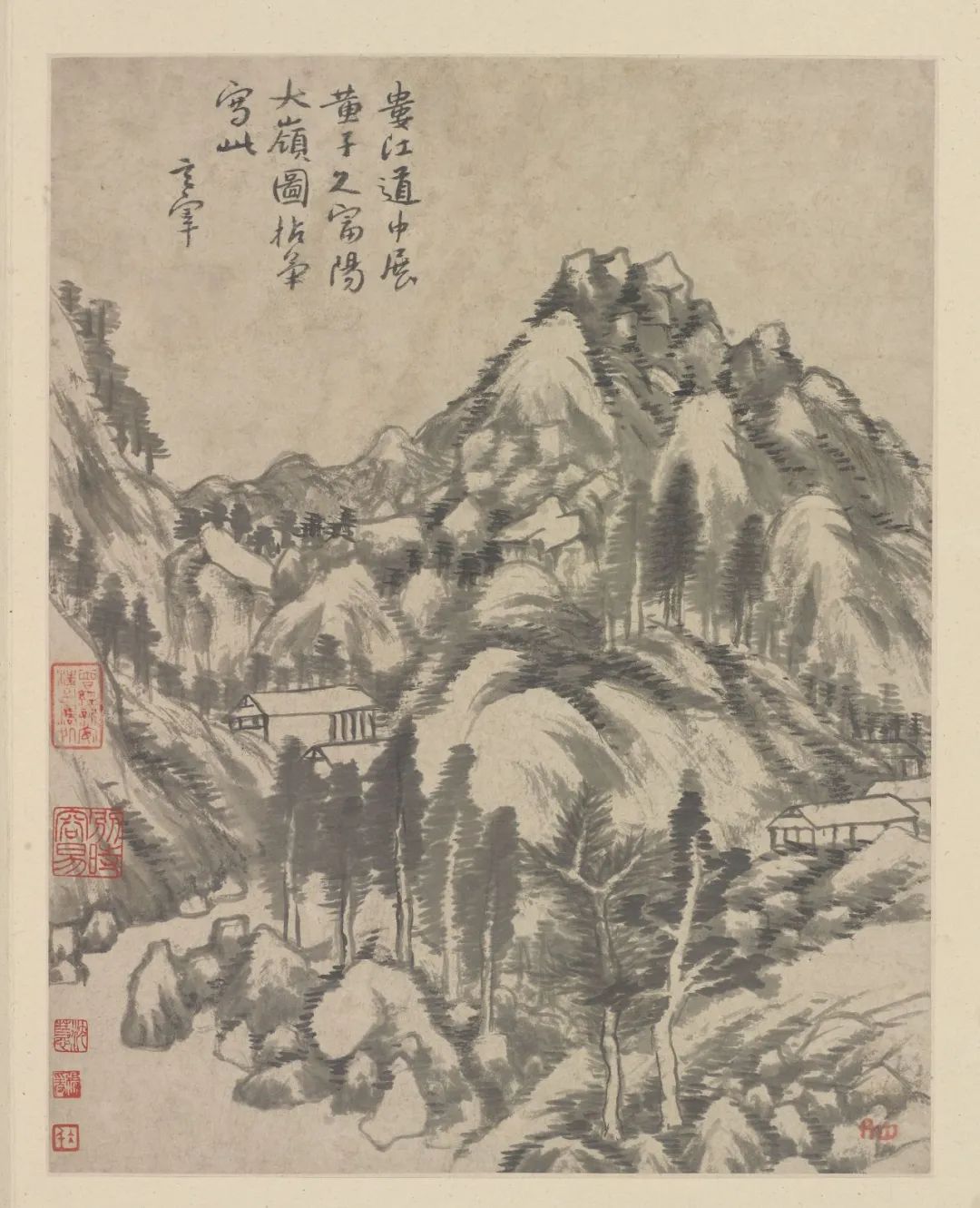

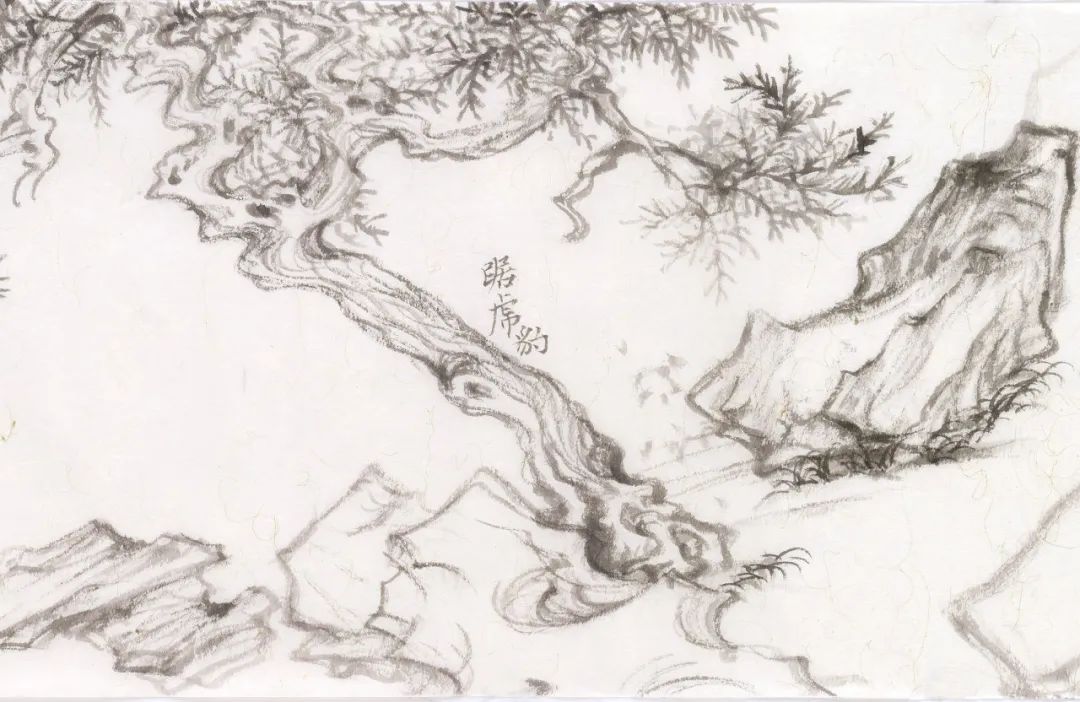

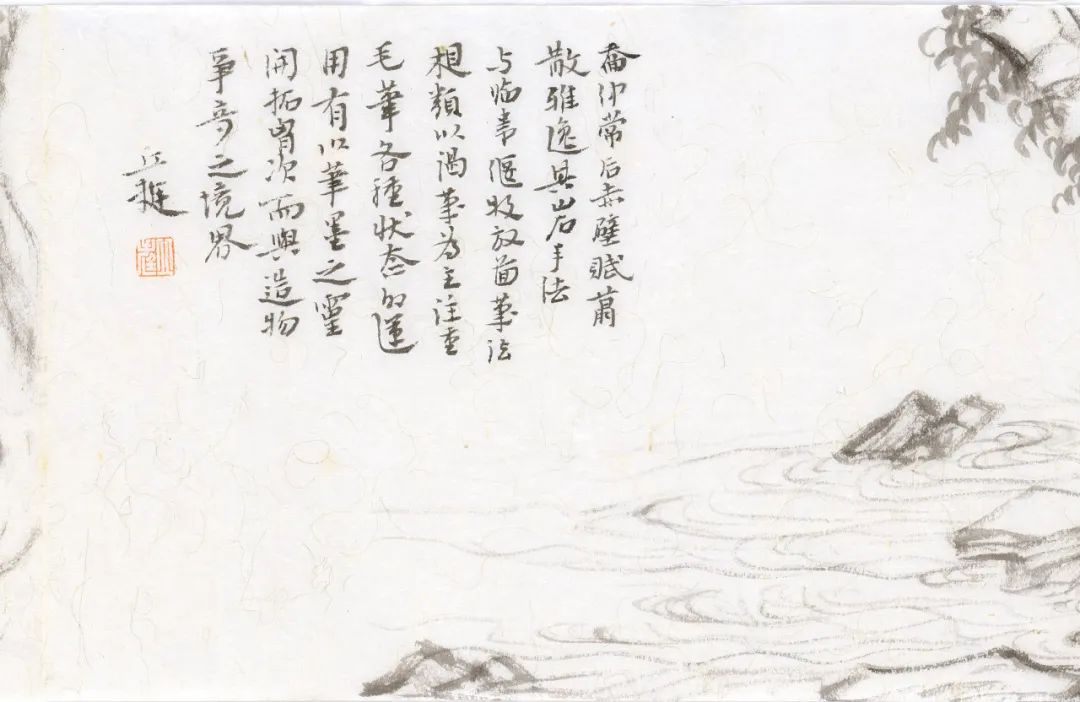

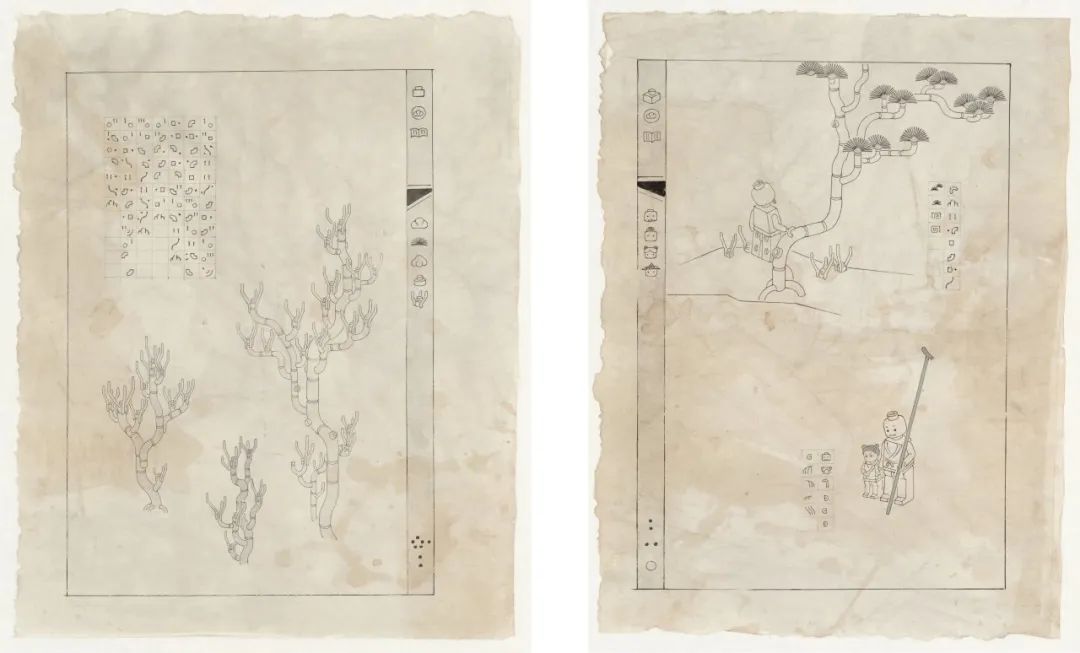

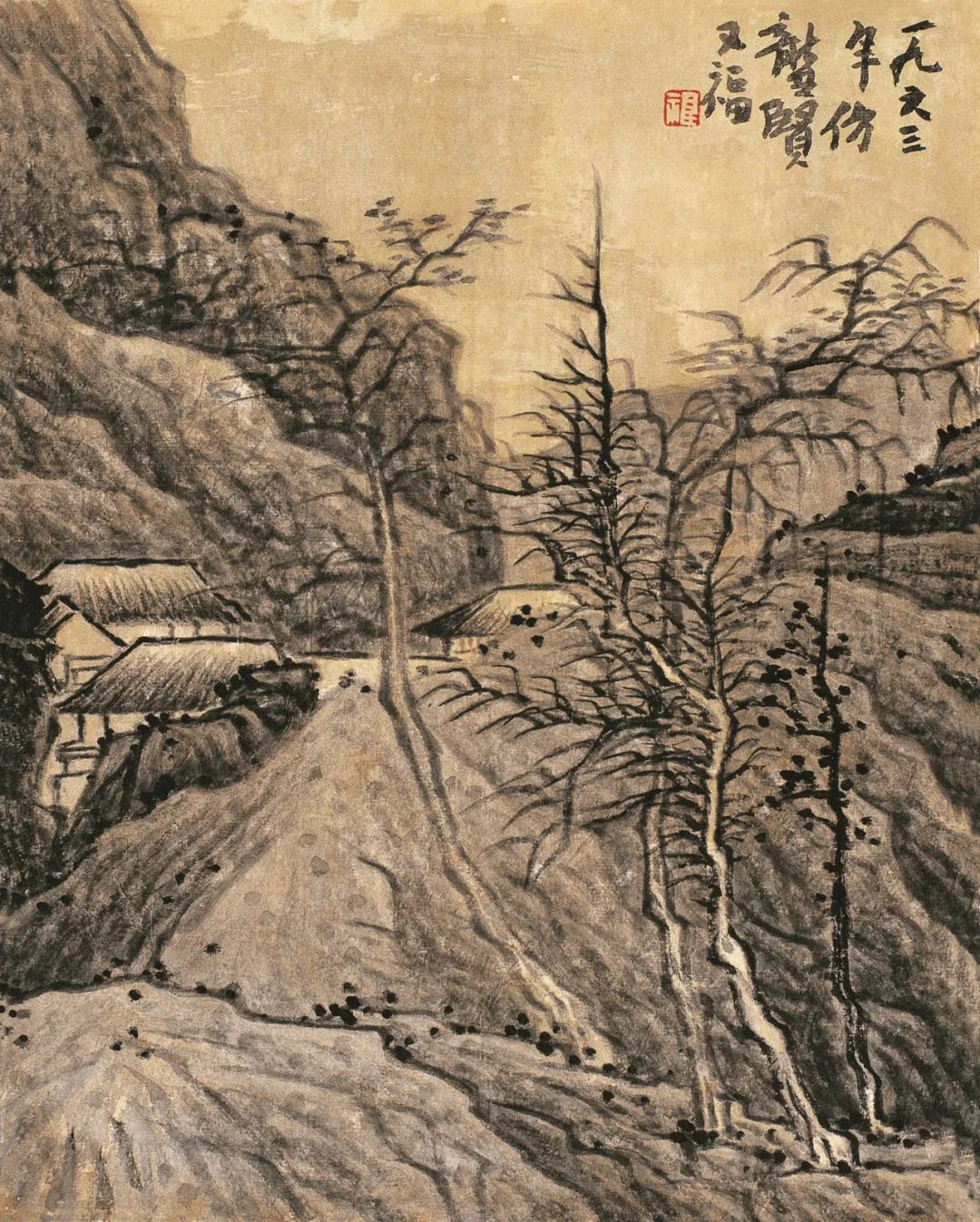

纵观画史,不管是李公麟也好,赵孟頫,钱选也好,再到明四家、董其昌,他们都是在不同历史背景的复古思潮之下,在思古之情和求新之念中寻求绘画的革新发展。从董其昌身上,你可以看到水墨艺术认知古法时很有意思的方式,比如他泛舟洞庭,看到烟云变灭、浮光云影,一方面是在师造化,在感悟造化的稍纵即逝、流变不居,但同时也会触发传统的视觉资源、精神资源给他的启悟。他因而感叹小米之长天云物,因心而造,意往而笔随之。其朝朝暮暮之状,怪怪奇奇之态,荒没远近,迷离惝恍,有如隔帘看月,隔水看花,皆因“小米之品高闲静而得之”。他会感怀这些,会想到造化,他看到真实自然触动的山水,想到一些打动他的艺术家和艺术作品给他的通感的融合。董其昌是一个在内心不断地建构古人,造化、心源几方面都很丰富的人,他有很多临仿作品,从临仿张僧繇的没骨山水,到李伯时的,到赵令穰等等名家。他的《集古树石画稿》,他会从一些他认为好的经典的树法找到最心仪的,认真勾勒出来,汇集成自己的树稿秘笈,模写抄录下来,转换挪移到自己的创作中。董其昌见过很多名画,所以他也经常会像音乐家做协奏曲一样,把喜欢的东西进行融合,比如他有不少画是把元四家的东西进行融合。他尤其喜欢倪瓒的天资超逸,认为云林是在元四家中没有纵横习气的一个人,他把倪瓒的风格和黄公望东西融合起来,所以他有些作品,前面用倪瓒的手法,远景用黄公望的手法。他把两家糅合在一家,但又恰如其分。不会因为前面是倪瓒的折带,而后是黄公望状若莼菜条的披麻皴给人突兀感,他融汇得很协调,呈现了他对古人笔墨了然于胸的拿捏,可见他重构这些东西的时候,内在的生命力和爆发点是非常好的。今天,这些我觉得是值得我们大谈特谈的。不同的绘画风格就像不同作曲家的曲子,揉到一块儿,形成一个统贯连绵的东西。

明 董其昌《风亭秋影图》1620年 立轴

纸本水墨 94.5cm×39.5cm

明 董其昌《林居息影图》1626年 立轴

纸本水墨 133cm×50cm

明 董其昌《集古树石画稿》(局部)手卷

绢本水墨 29.7cm×524.8cm 故宫博物院藏

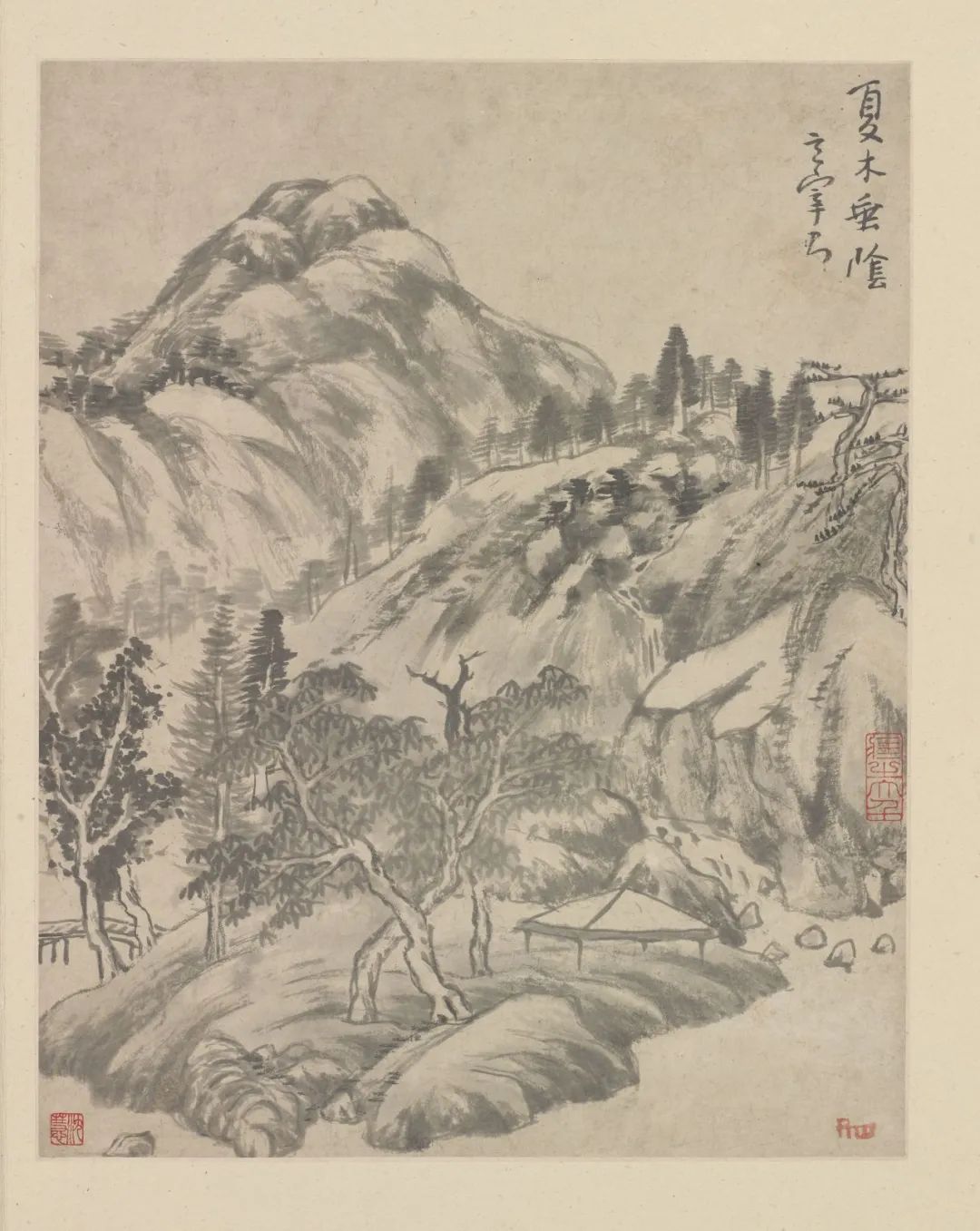

基于这些历史经验,我们上临摹课就不仅仅是把某张画画的很像,还要研究如何去内化,如何进行一个多维度的重构,不同形式语言的再生产,这些都值得我们去深思。我们可以看到董其昌这样的一个集大成者,他可以生长出四王一路很强调正统的画家,也可以生长出遗民色彩的四僧,这两类画家都从他这里发源。四王虽然强调自己略有某大师那种脚汗气,或要得古人之精髓而心心念念,他们一样延续了中国画最本体性、自律性的那条脉络。有了他们这些基础,一步一步的往前推,才能生长出黄宾虹这样的人来。万青力先生写过“并非衰落的百年”,他谈几百年中国画的发展,尤其是明清这一段,这里面确实是有一些陈陈相因、墨守成规的东西,但也看到中国画本体语言在临摹临创转换过程中,不断汲取资源重构,形成中国画本体语言新的生长点。

清 朱耷 《临董其昌仿古山水笔意画册》 册页

纸本水墨 31.1cm×24.6cm×6 弗利尔美术馆藏

问:

丘老师,下面这个问题是关于展览的形式以及策展思路。关于本次展览的策展设计思路是什么样的?展览表现当中有没有哪些侧重点?

丘:这次展览将在中央美院美术馆举办,展览的整体思路第一板块主要是从文脉的角度出发,梳理中央美术学院自北平艺专时期至今,百余年来中国画教学的发展脉络。

毫无疑问,北平艺专时期的创作具有重要的学术价值和历史意义,因此这一部分在展览中被作为重要板块呈现。在这一板块中,我们以“典范”为主题,聚焦于当时教学传统与艺术理念中具有代表性的经典之作。具体而言,展现了那个时期被作为教学范本的传统名作,以及它们被选用的原因与意义。通过展览,我们将呈现这些作品在教学中的角色,同时探讨这些名家名作在当时中国画教学中的临摹与研究价值。

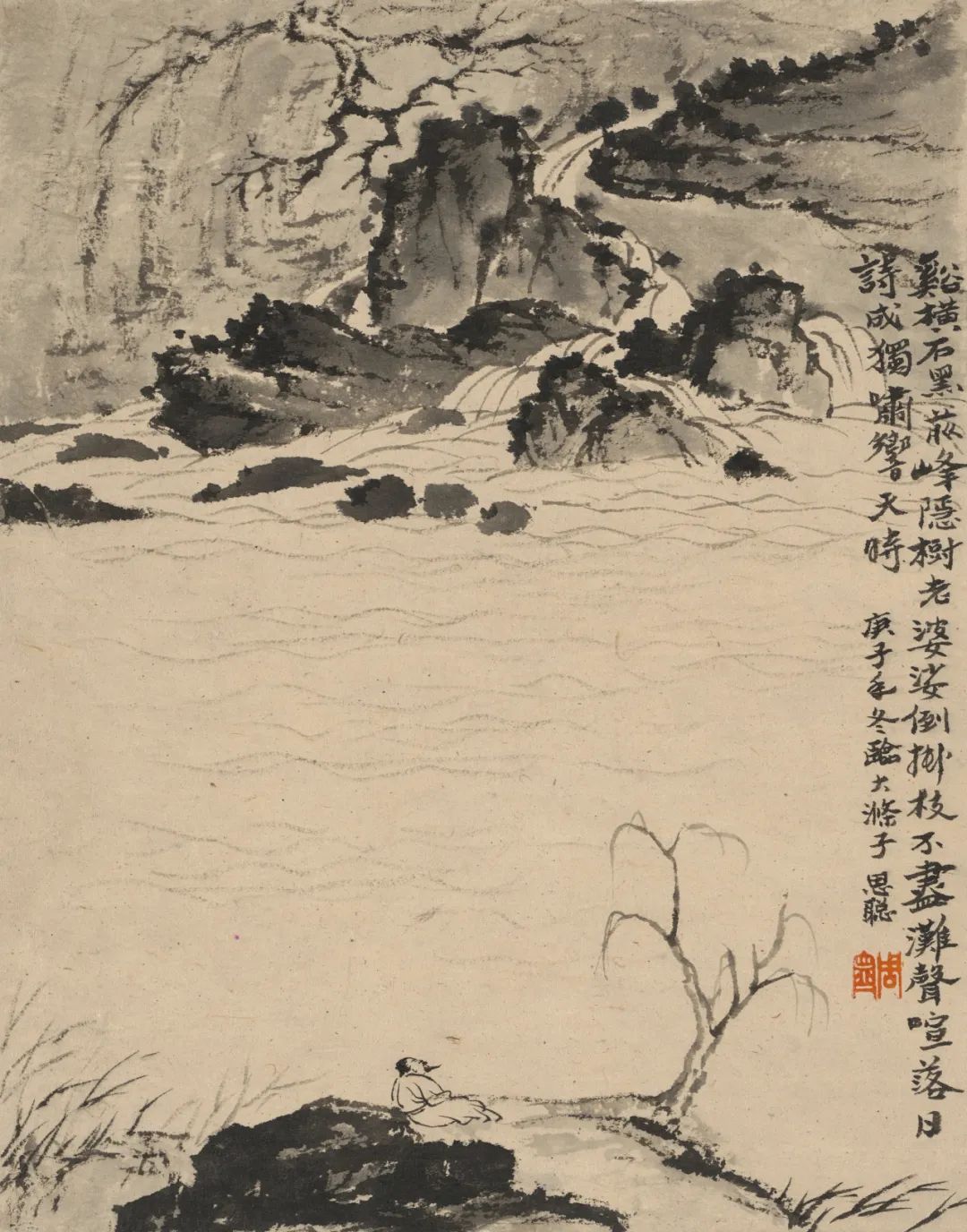

周思聪 临清石涛《临流独啸图》

纸本水墨 31cm×24cm 1960年

整个展览以“名作”与“名家”两条线索为核心,既展示了曾作为教学典范的经典之作,也体现了那些在中国画教学中具有重要影响力的艺术家及其作品,通过这些内容反映出中国画教育的历史侧重与学术传承。

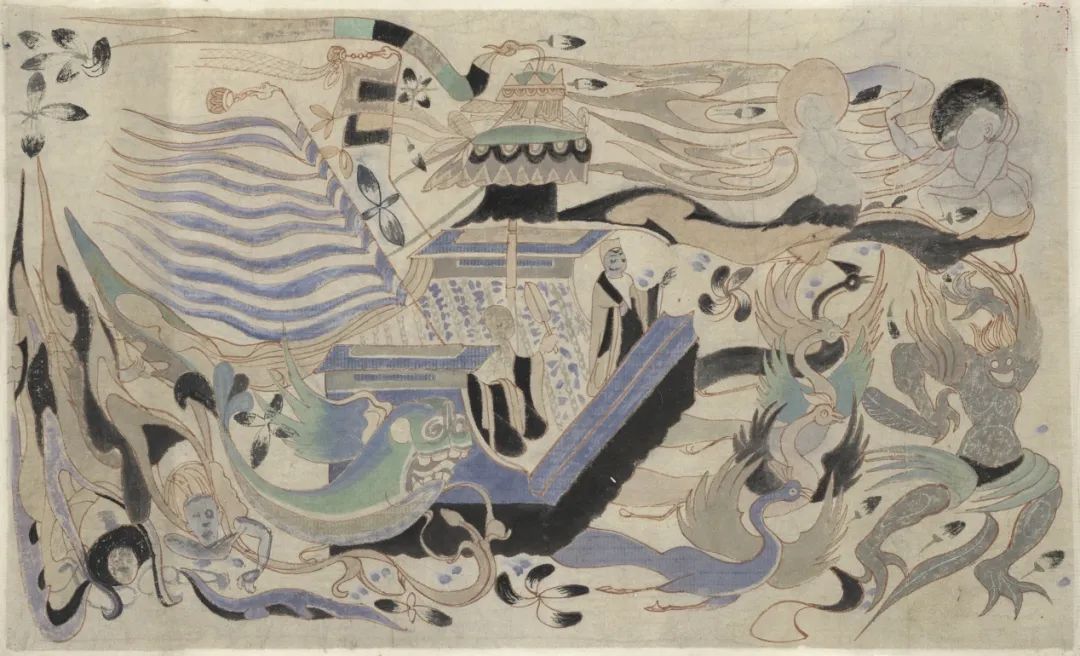

孙景波 临磁县湾漳北朝壁画

板面重彩 200cm×160cm 年代不详

胡伟 临北周敦煌莫高窟296窟西壁龛南侧西王母图局部

纸本设色 30cm×50cm 年代不详

张猛 临元永乐宫壁画局部

纸本设色 180cm×100cm 1994年

马蝶 临元永乐宫壁画局部

纸本设色 130cm×70cm 2015年

第二个板块聚焦于五六十年代,尤其是在民族虚无主义盛行的特殊历史背景下,如何合法且有效地保护传统文化遗产。这一时期,中央美术学院,包括本校及华东分院,通过组织对敦煌、永乐宫、麦积山、炳灵寺等石窟及遗址的研究与临摹,展开了一系列卓有成效的探索与实践。这一板块首先关注以文人书画传统为核心的价值观,同时从文明与社会文化的角度出发,将壁画、彩塑、建筑等由工匠与民间艺人创作的经典作品纳入学院的艺术教学与研究体系。这种方式不仅扩展了中国画教学的范畴,也为传统艺术的保护与传承提供了重要路径。展览也将全面呈现当时学院对敦煌、永乐宫、麦积山、炳灵寺及法海寺等地遗存艺术的临摹与研究成果,展现这一时期如何通过教学与创作将传统文化遗产融入艺术教育,彰显了学院在保护与传承传统艺术方面的学术担当和历史意义。

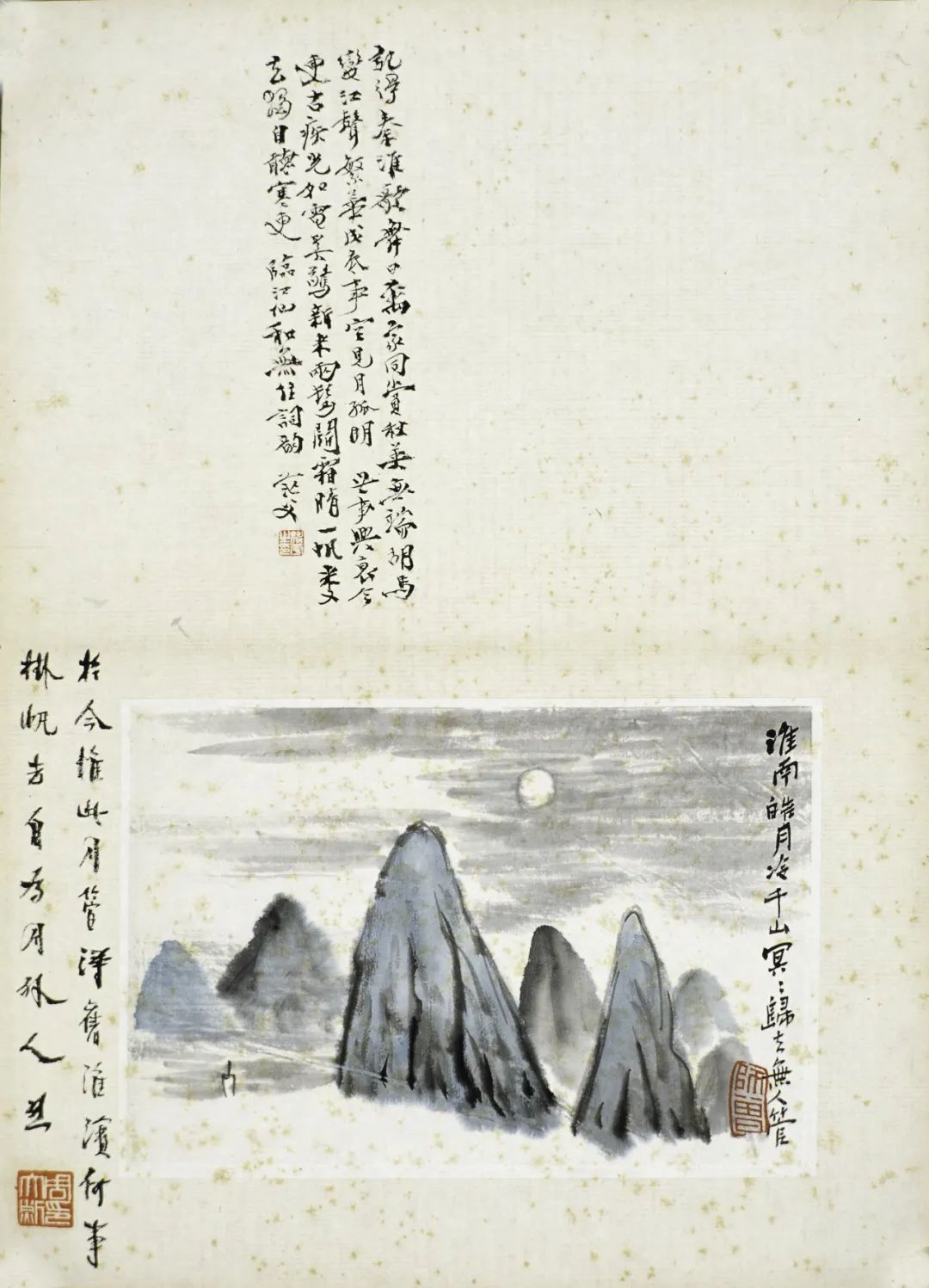

陈师曾 《山水册》其一

纸本水墨 11.5cm×17cm 1917年 中央美术学院美术馆藏

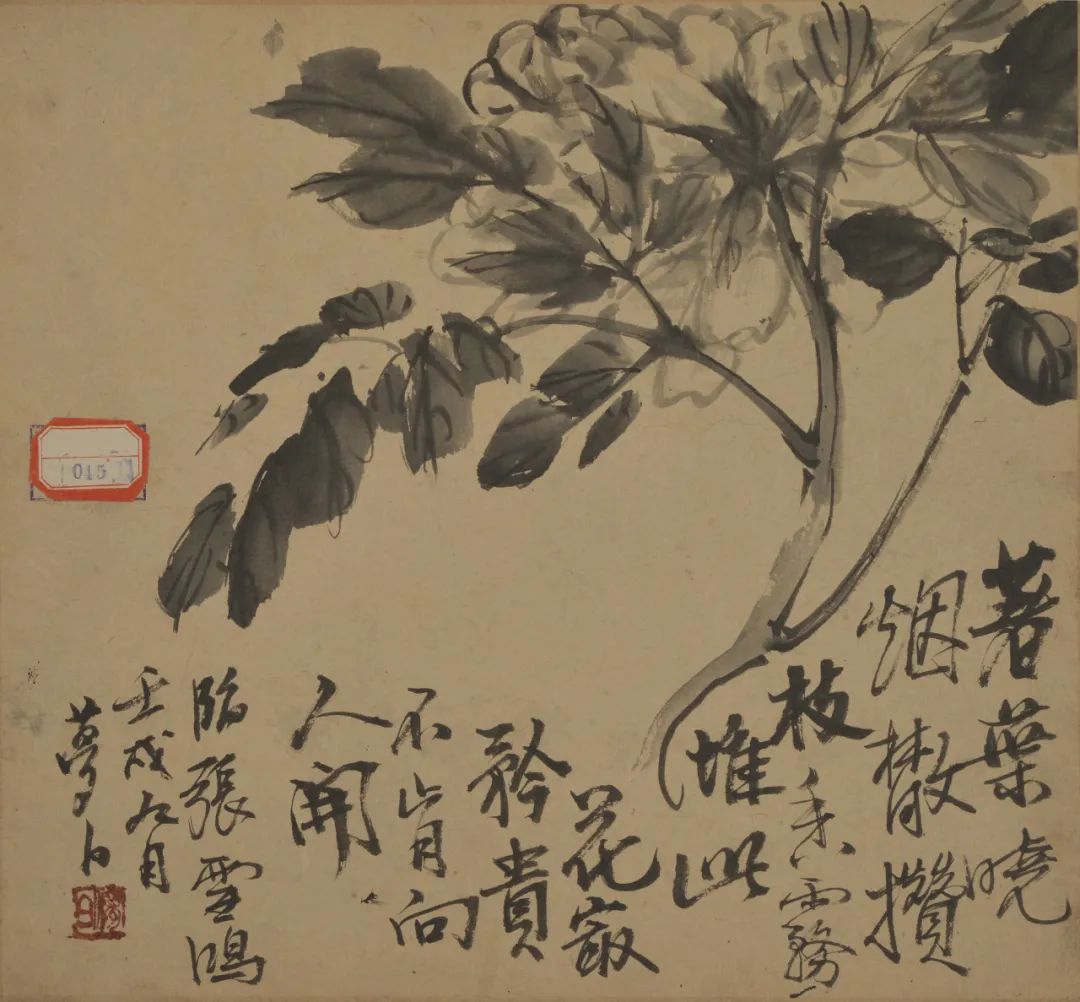

王梦白 花卉稿片

纸本水墨 31cm×33cm×2 1922年 中央美术学院美术馆藏

王梦白 花卉稿片

纸本水墨 44cm×32cm 1923年 中央美术学院美术馆藏

李苦禅 鹰画法

纸本设色 69.2cm×42cm、60.5cm×64cm 1980年 家属藏

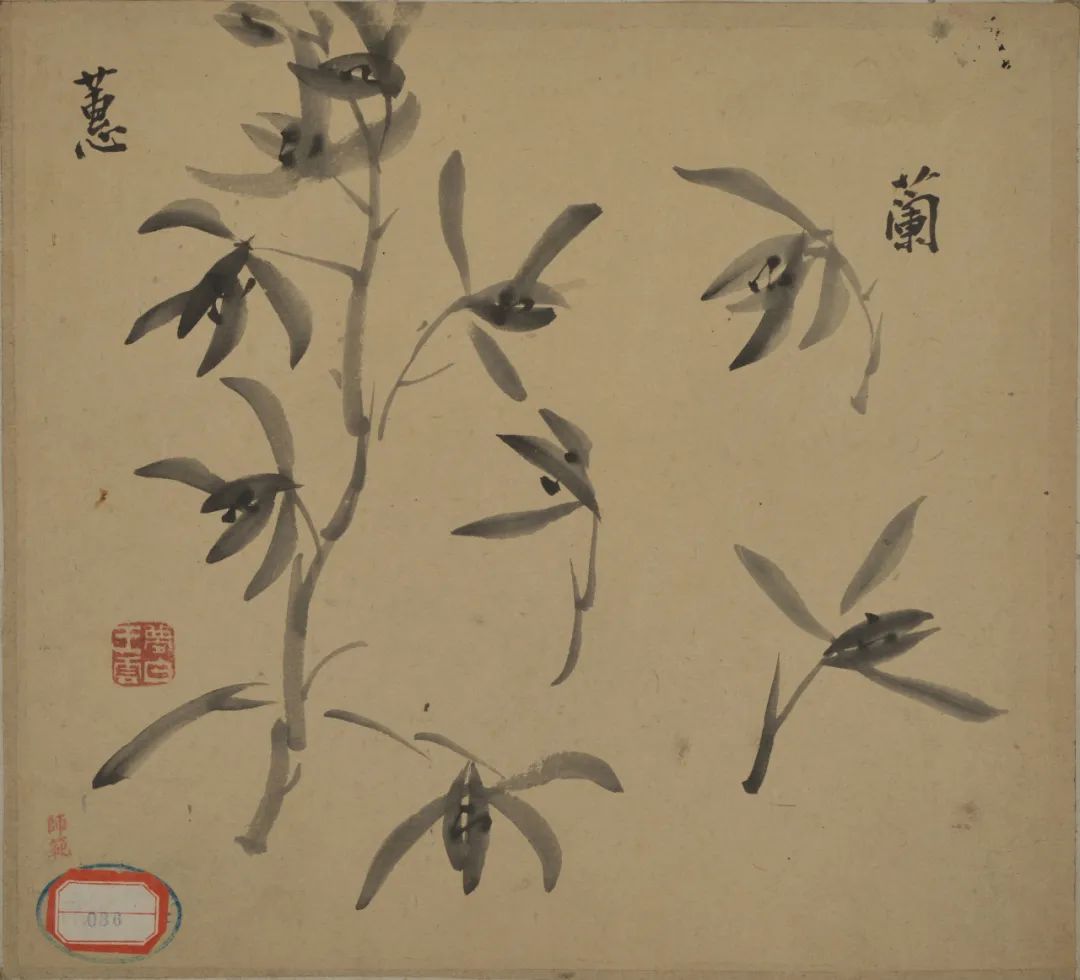

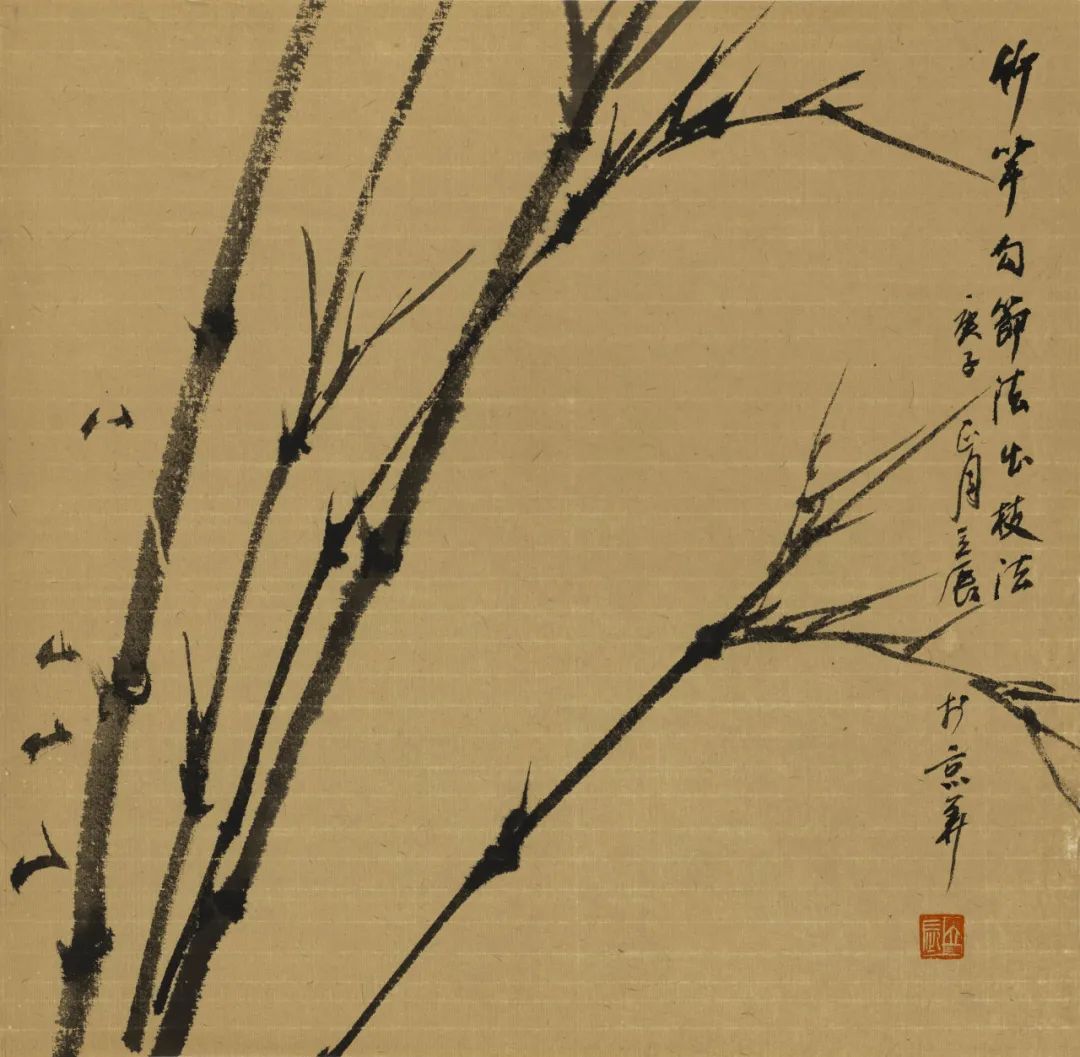

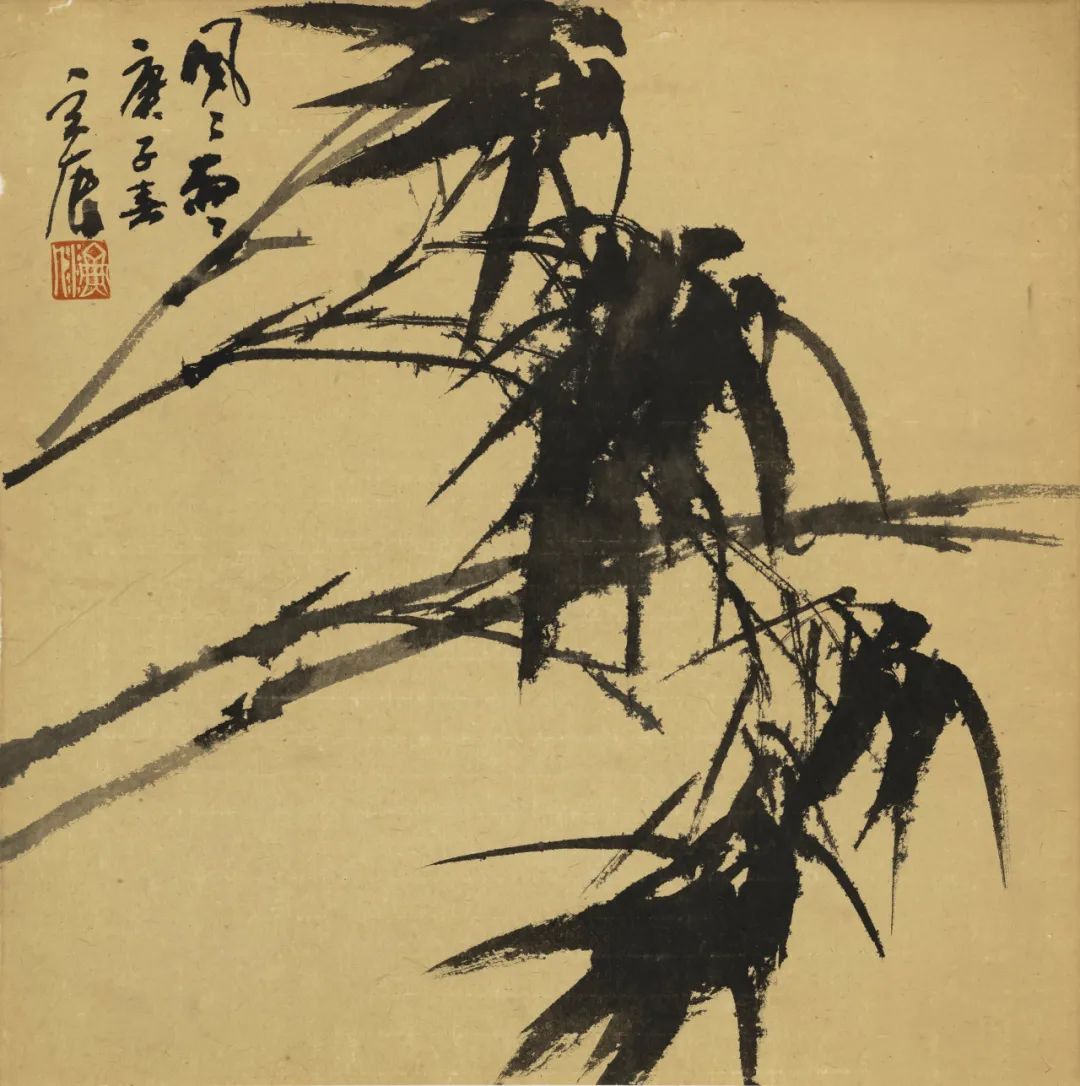

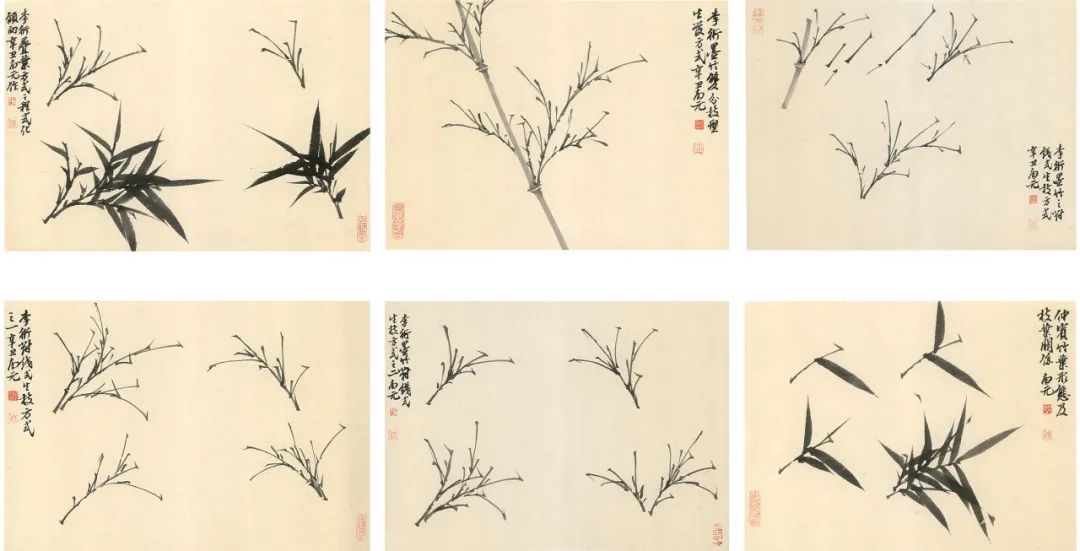

张立辰 兰竹课徒稿《竹》

纸本水墨 46cm×48cm×2 2020年 复旦大学艺术与哲学研究中心藏

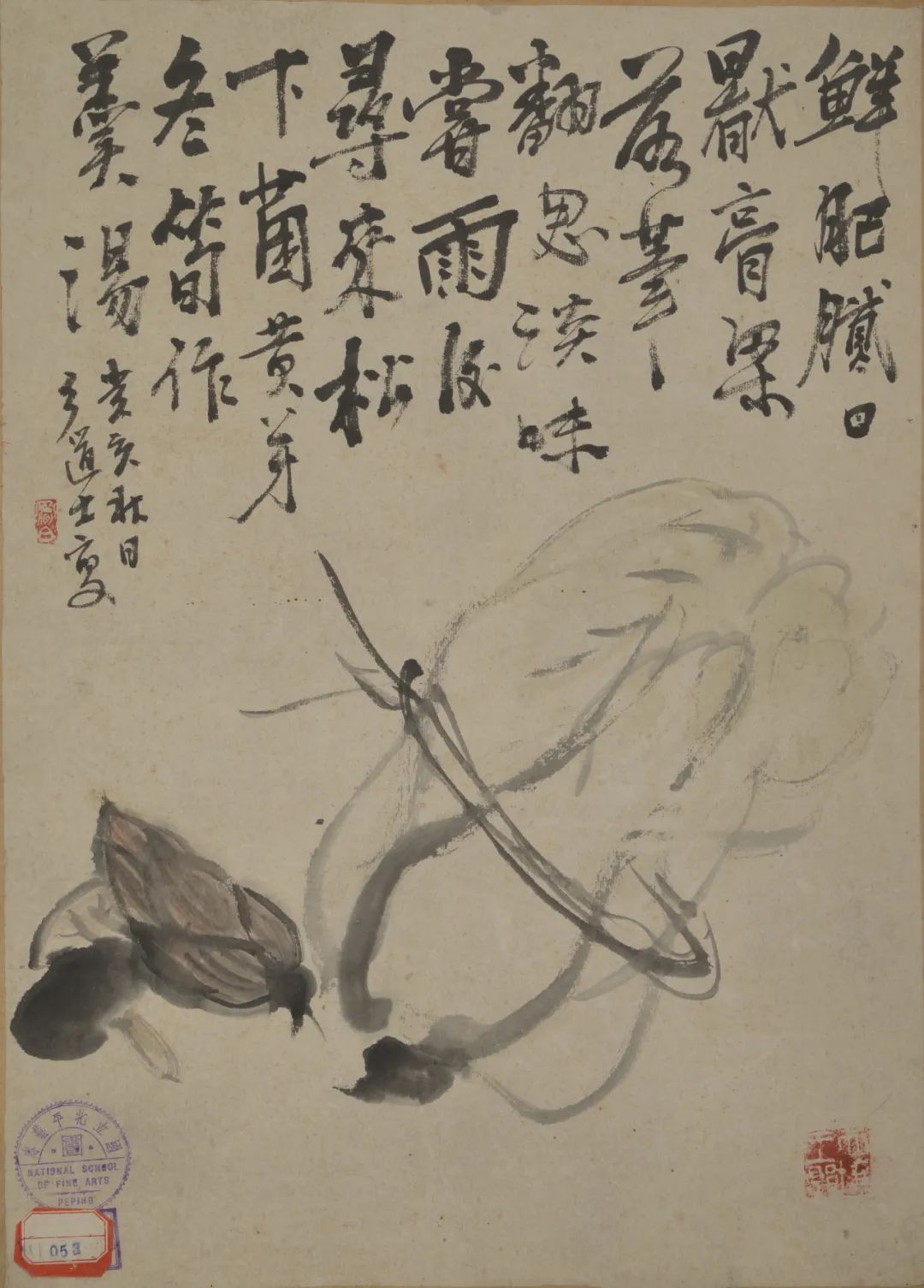

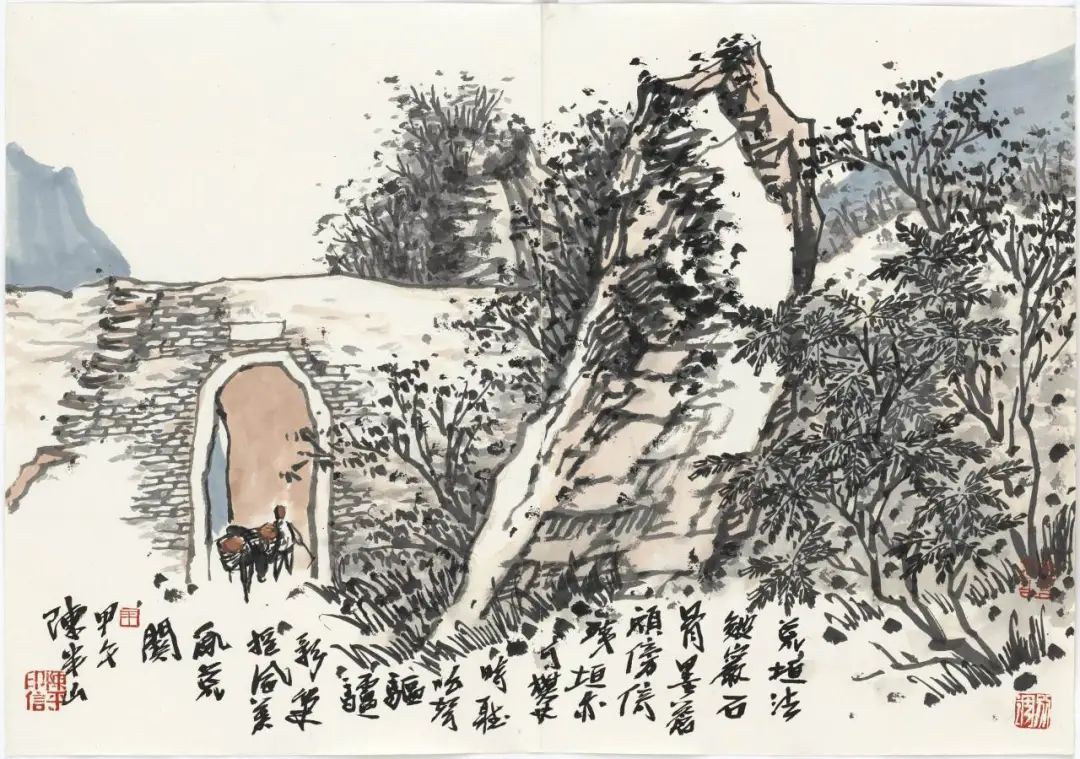

陈平 山水课徒稿

纸本水墨 45cm×64cm 2014年

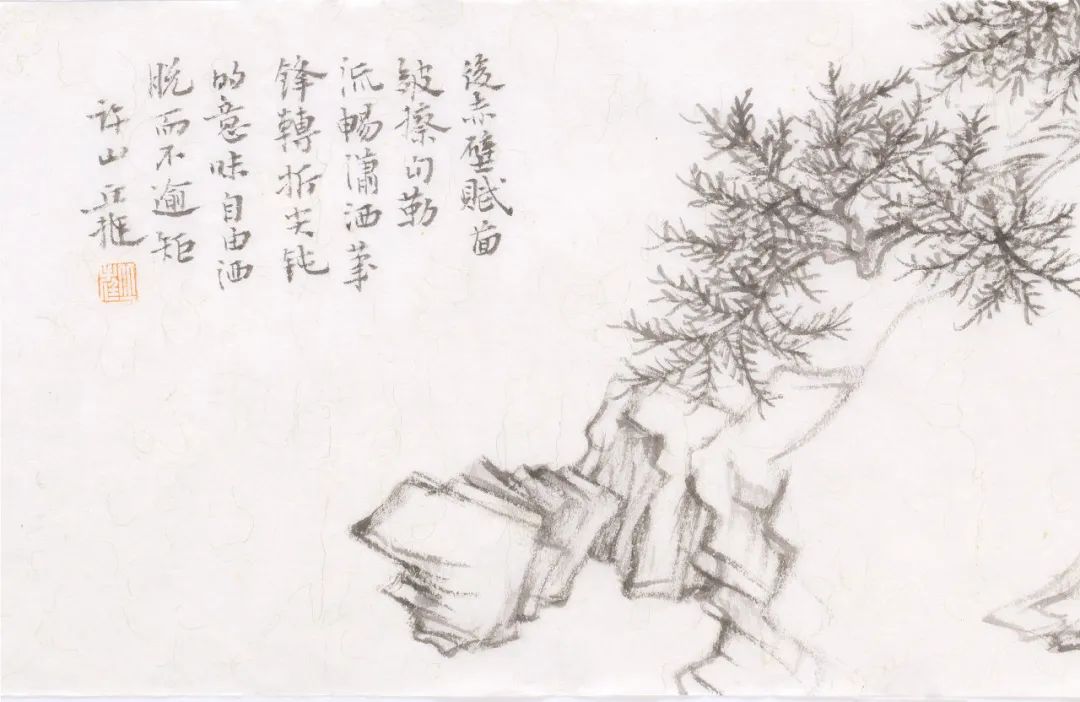

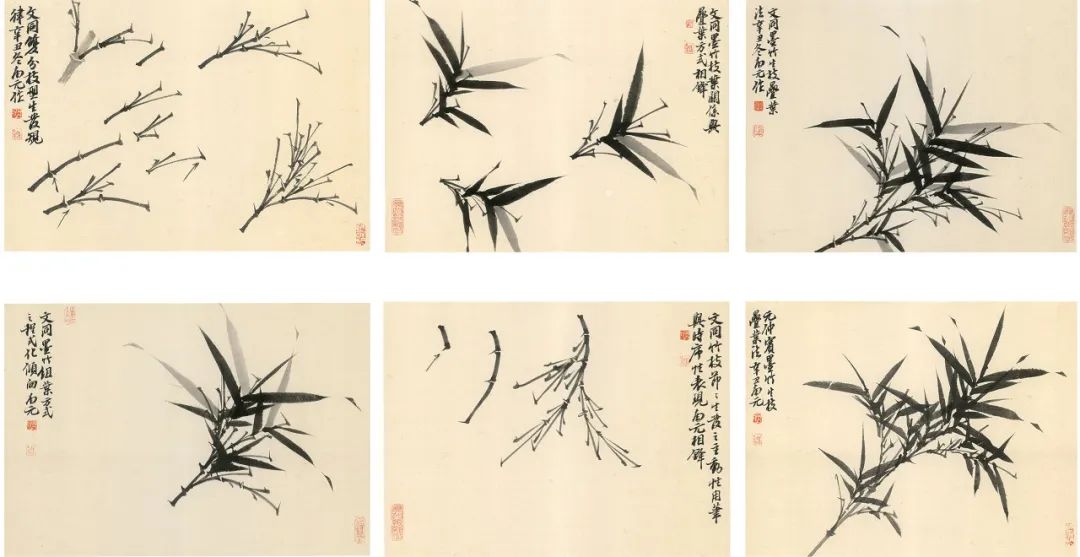

第三个板块以“精研传统,追求笔墨”为主题,着重探讨中国画中如何通过精微而有教养的笔墨训练传承与发展传统艺术。这一板块的核心在于强调“课徒”这一自古以来师徒相授的重要生态,所展示的课徒稿,体现了中国画学习如何以最简单朴素的方式把复杂的技术运用解释清楚,通过拆解与示范的方式,将经典作品的内涵与技法传递给学生。这种教学方式承载着鲜活的历史记忆,体现了代代相传的传统智慧。

丘挺 临北宋乔仲常《后赤壁赋图》课徒稿

纸本水墨 22cm×169cm 2023

陈相锋 宋元墨竹课徒稿

纸本水墨 217cm×150cm

展览将通过对“课徒”这一教学形式的回望,探讨其在当代中国画学习中的积极意义。课徒不仅是文化传统的深层研习方式,更是一种通过经典作品的拆解与模仿,构建起对传统艺术的深刻理解与尊重的过程。通过课徒,学生能够身临其境地感受古法传承的魅力,直接面对古人的经典,追求一种无缝衔接的传承方式。本板块试图展现课徒教学如何在传统与当代之间架起桥梁,在课堂中延续古法的同时,将中国画的学习置于一个深厚的文化场域之中,形成一种独特的学习方式。通过对“课徒”这一教学模式的重视,我们不仅回望过去的艺术传承,更思考其在今天中国画教育中的现实价值与文化意义。

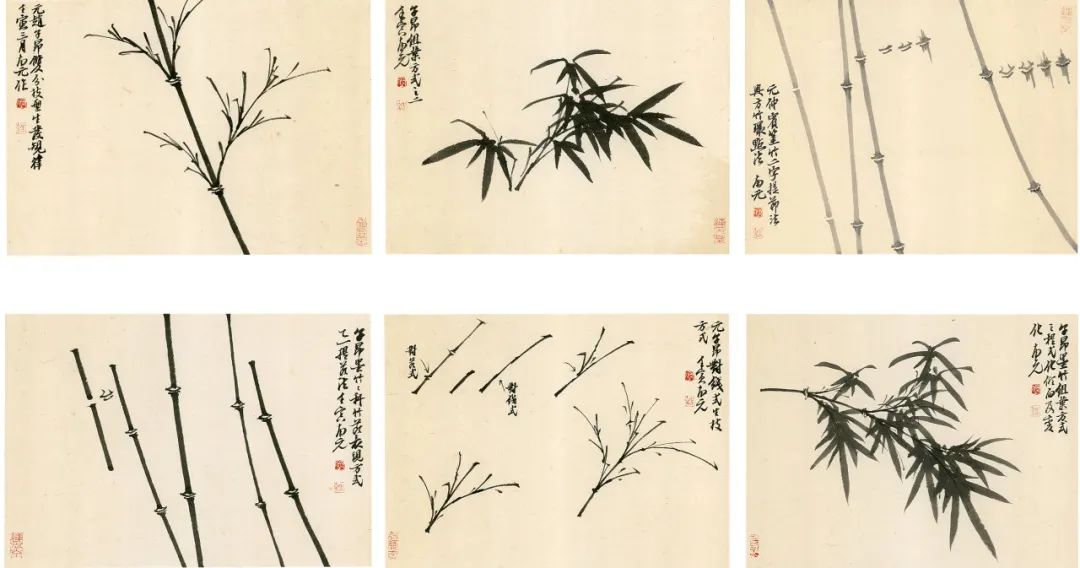

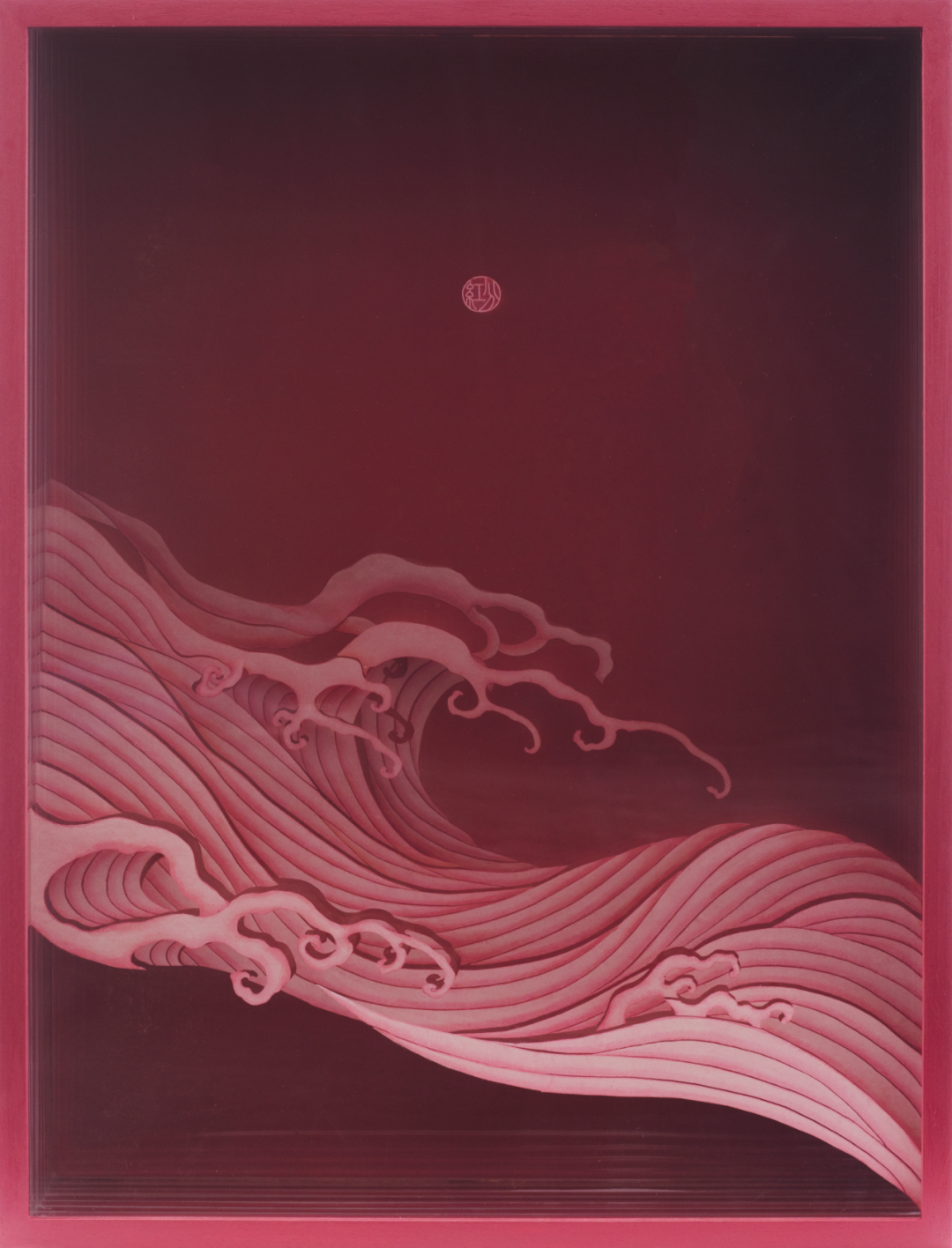

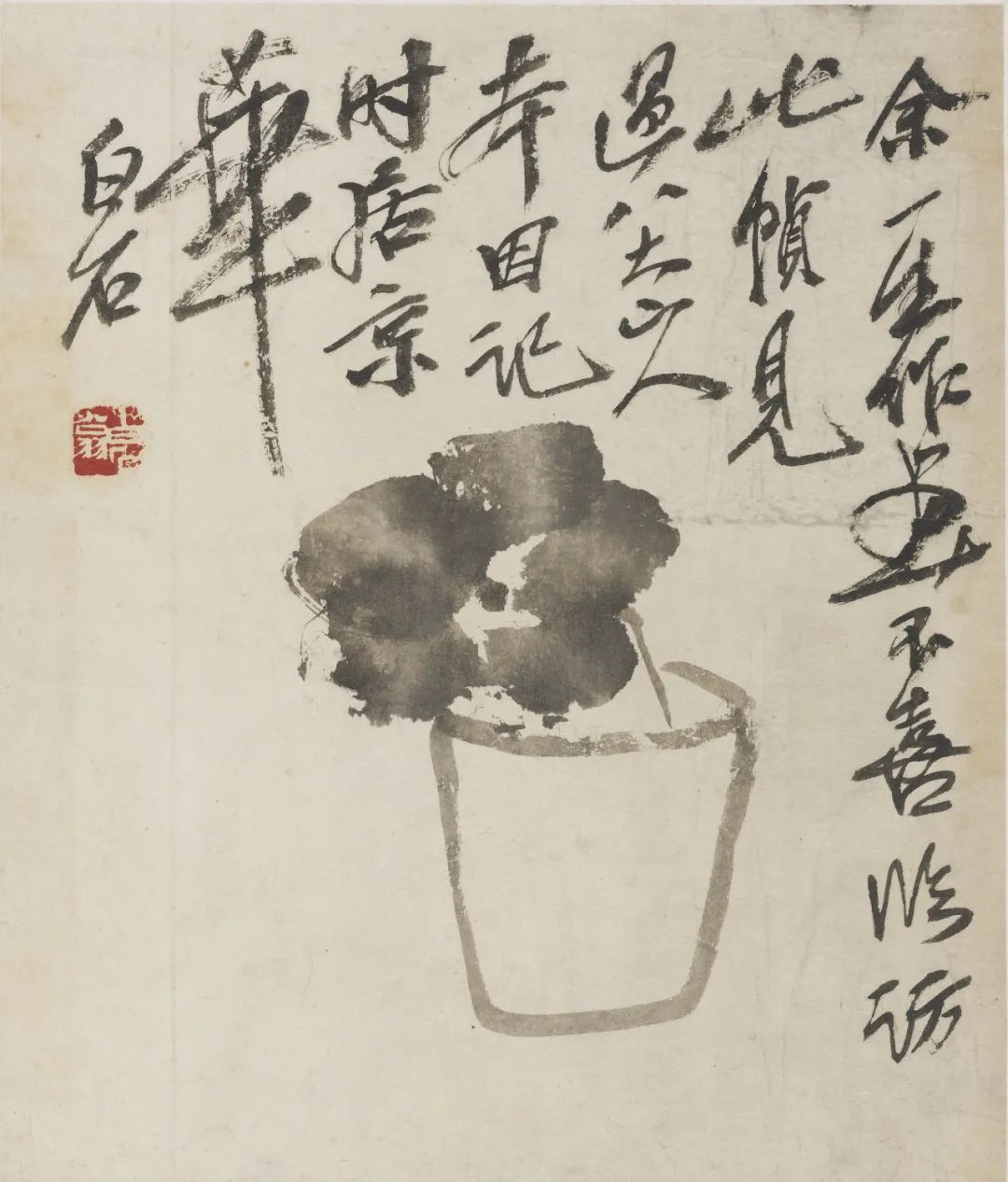

丘挺《千壑幻雪》之二

绢本水墨 130cm×69.5cm 2024年-2025年

徐华翎《生长8》

绢本水色 35cm×105cm 2023年

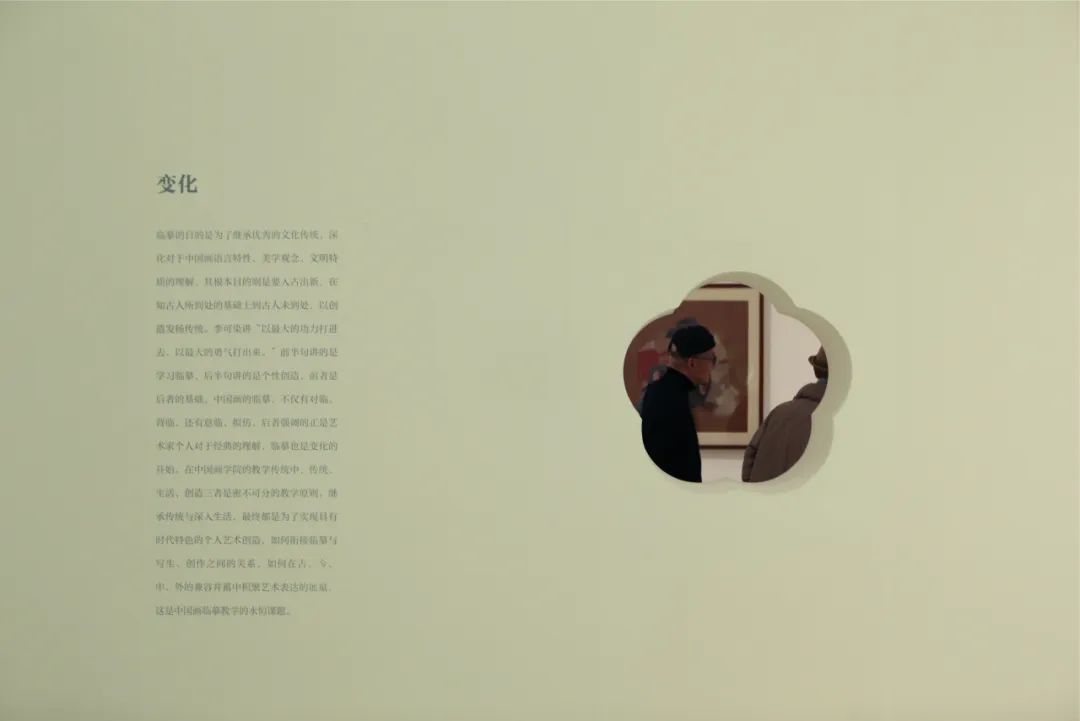

第四个板块以“变化”为主题,聚焦于中国画教学中的临摹与创作之间的转换与创新。临摹不仅是对传统经典的学习与理解,更是建构内在理路的重要途径。在这一板块中,我们通过展览展现了“临创转换”课程的教学成果,例如山水画教学中常设的宋画临摹课程之后的临创转换课程,通过学习宋人造型,突破特定流派和技法的局限,实现临摹与创作的自然过渡。

徐坚伟 《十月花开》

纸本水墨 23cmx17.5cm 2023年

边凯《未完成的桃花源》

绢本水墨 46cm×70cm 2017年

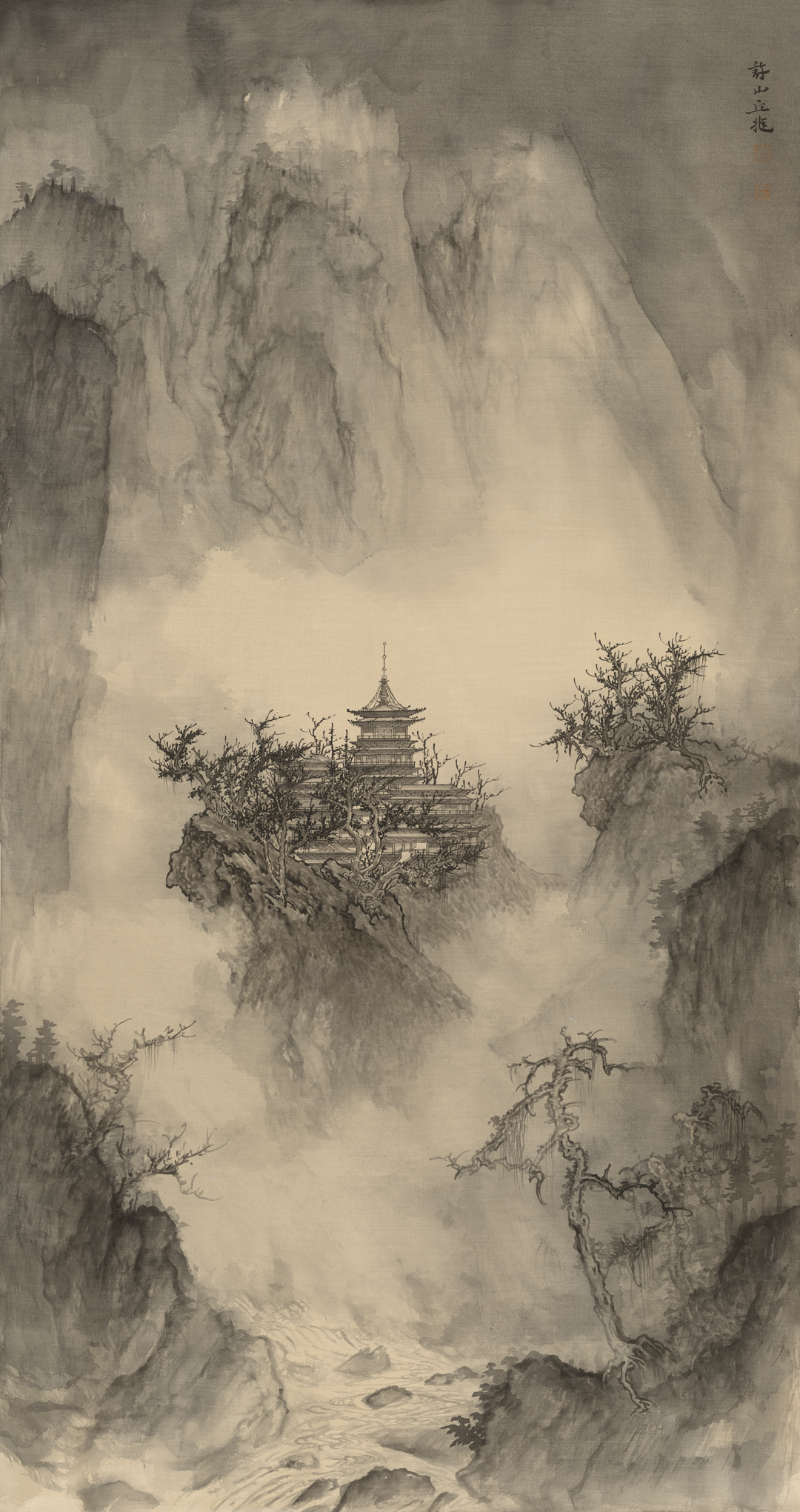

南宋马远《水图》其一

绢本设色 26.8cm×41.6cm 故宫博物院藏

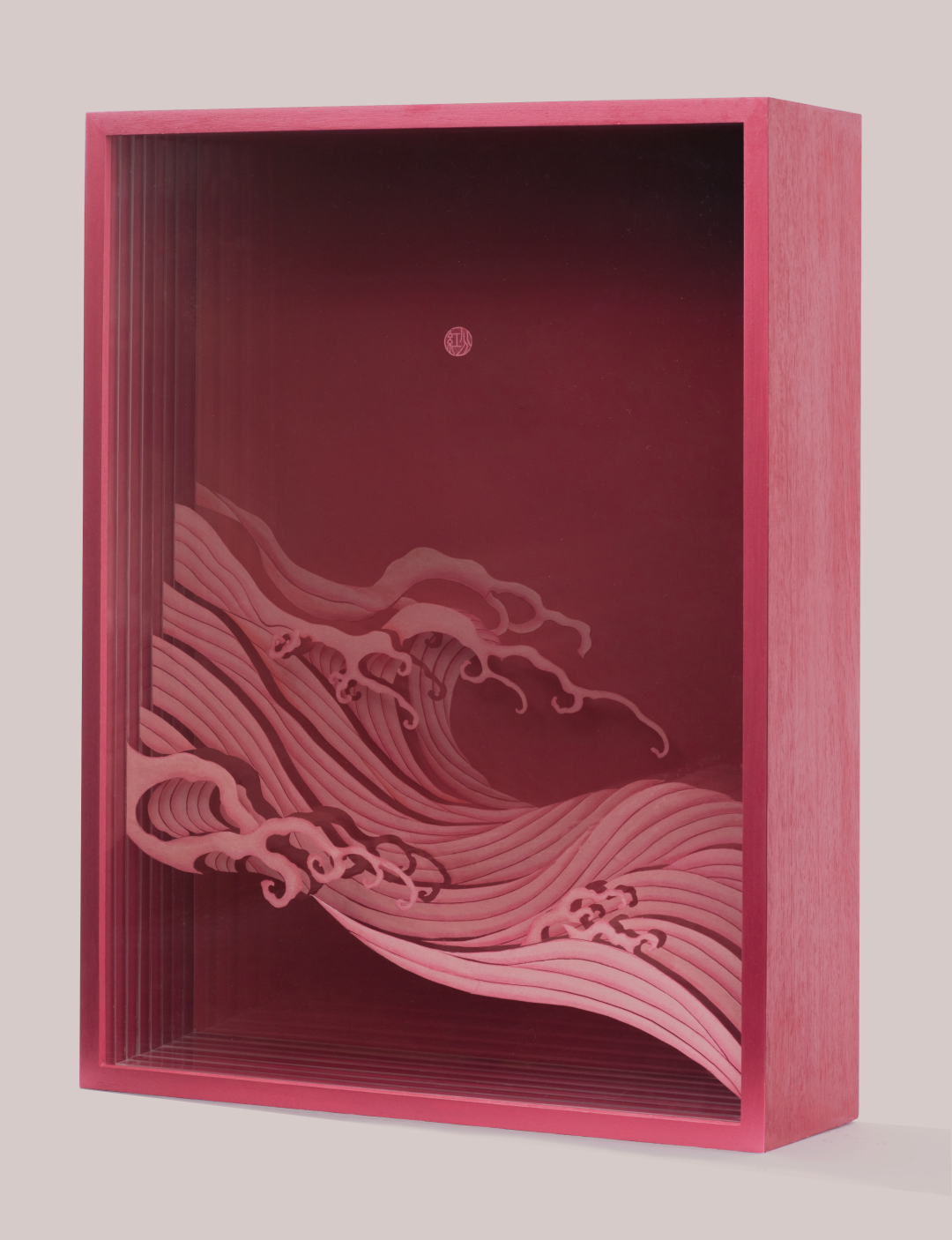

于瑜 《视觉切片-间-3》

纸本设色、多层亚克力 80cm×60cm×10cm 2020年

南宋梁楷 《疏柳寒鸦图》

绢本水墨 22.4cm×24.2cm 故宫博物院藏

张萱子《梁楷水墨图像研究组图》

73cm×73cm×3 绢本设色 2021年

张小黎 《乐园画谱》

纸本水墨 27cm×36cm 2023年

李世奇 《人工神经雅集》

2024年

临创转换的核心在于通过语言的转化与再认知,将经典临摹与对生活场域的体悟相结合,从而形成独特的艺术变体。这种教学方式不仅传承并转化了传统艺术风格与语言,同时也对传统母题和文本进行了再激活与再构建。展览呈现了年轻一代学子在这一领域开放性探索的成果,他们既保留了对传统艺术中笔精墨妙、古雅气质与趣味的精准把握,又不拘泥于传统形式,通过融入自身的生活体验和知识逻辑,推导并重构出充满新意的作品。这一板块通过展示这一转化过程,既体现了传统艺术传承中的灵活性与创造性,也反映了当代学子在探索中国画未来发展路径时的多元化尝试。展览中的作品生动呈现了他们如何以开放的心态将经典与当代生活相融合,为中国画教学与创作开拓了新的可能性。

问:

这次展览中有许多位学院的老先生老教授的作品,他们是否对本次展览提出了什么建议,或者给予了什么期望?

丘:在本次展览筹备过程中,我们与多位老先生进行了深入交流。他们对展览给予了充分的支持,认为在当下举办这样的展览,是一次从问题意识出发探寻中国画理路的重要实践。他们的鼓励和认可,不仅为我们提供了宝贵的学术指导,也成为我们精心策划这一展览的重要动力。

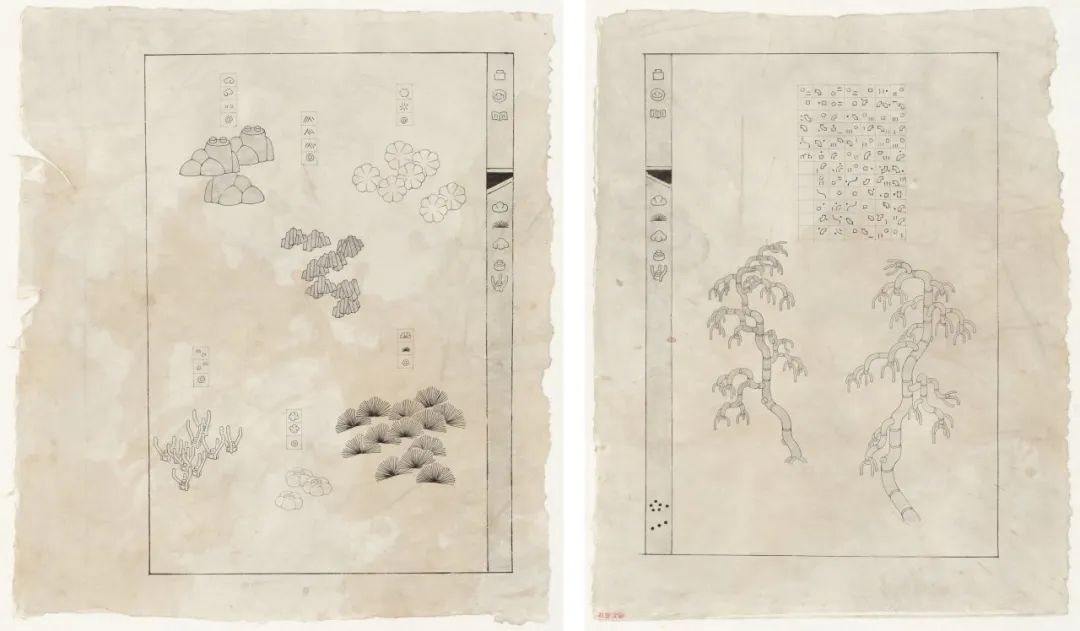

齐白石 临清朱耷《瓶花》

纸本水墨 30cm×25.5cm 年代不详 北京画院藏

李可染 《仿八大山人图》

纸本水墨 76cm×42cm 1943年

贾又福 临清龚贤作品

纸本水墨 30cm×24cm 1963年

老先生们的期待主要集中在两个方面:一是坚守传统,深挖传统的积极价值和文化意义,保持对传统的“守正”态度;二是在与时俱进的背景下,探索不同时代对传统的多元化理解与创新。在展览中,不同年龄段的老先生以各自的方式向传统致敬,同时展现了他们对传统艺术与教学的独特思考与贡献。我们希望通过此次展览,梳理中央美术学院中国画教学的清晰脉络,展现学院在传承与创新方面的学术态度与教学维度。展览不仅是对过往文脉的总结,更是对未来中国画发展的一次展望。通过对传统的深入探讨和对当代教学实践的呈现,我们希望为中国画的发展奠定更加坚实的基础,为这一艺术形式的未来开拓新的可能性。

问:

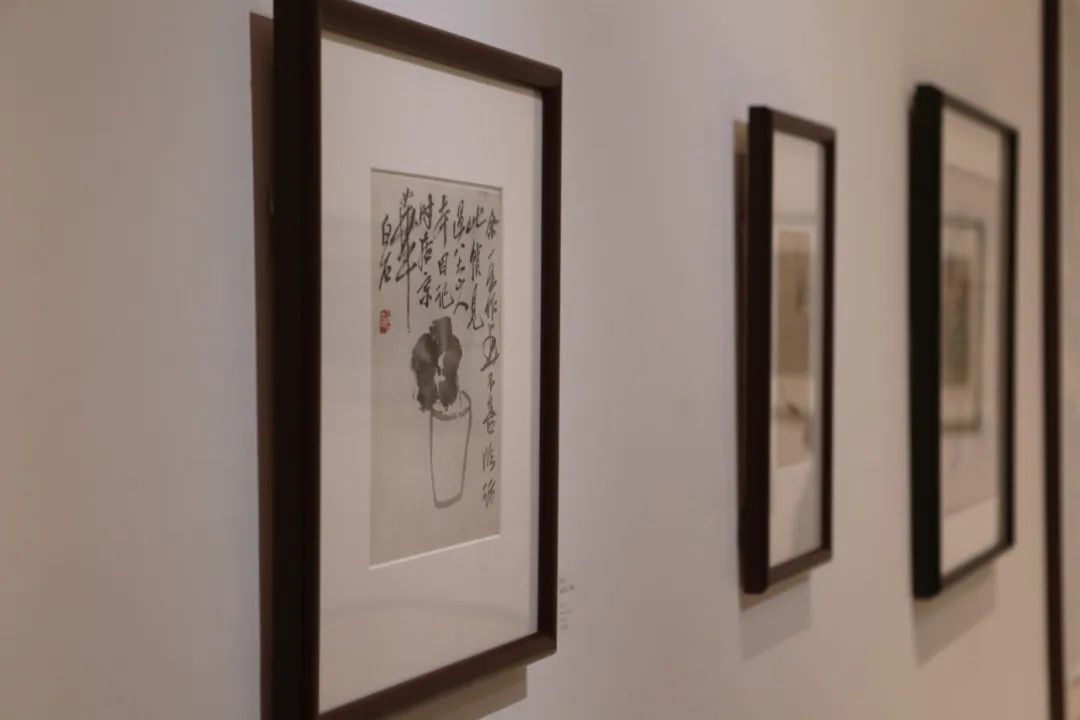

您希望通过这次展览向观众表达些什么?展陈设计上有哪些巧思?希望观众通过这次展览获得怎么样的感受或启发呢。

丘:这次展览的作品陈列虽然按照一定的板块和逻辑进行组织,我们更希望观众能够在观展过程中感受到一种“烟云供养”的艺术体验,摩挲笔墨,体味气息。通过临摹作品的展览,再现学子们在学习过程中与古代经典、古代大师最直接对话的情境。这样的互动,不仅是一种技法的传承,更是一种精神的交流。

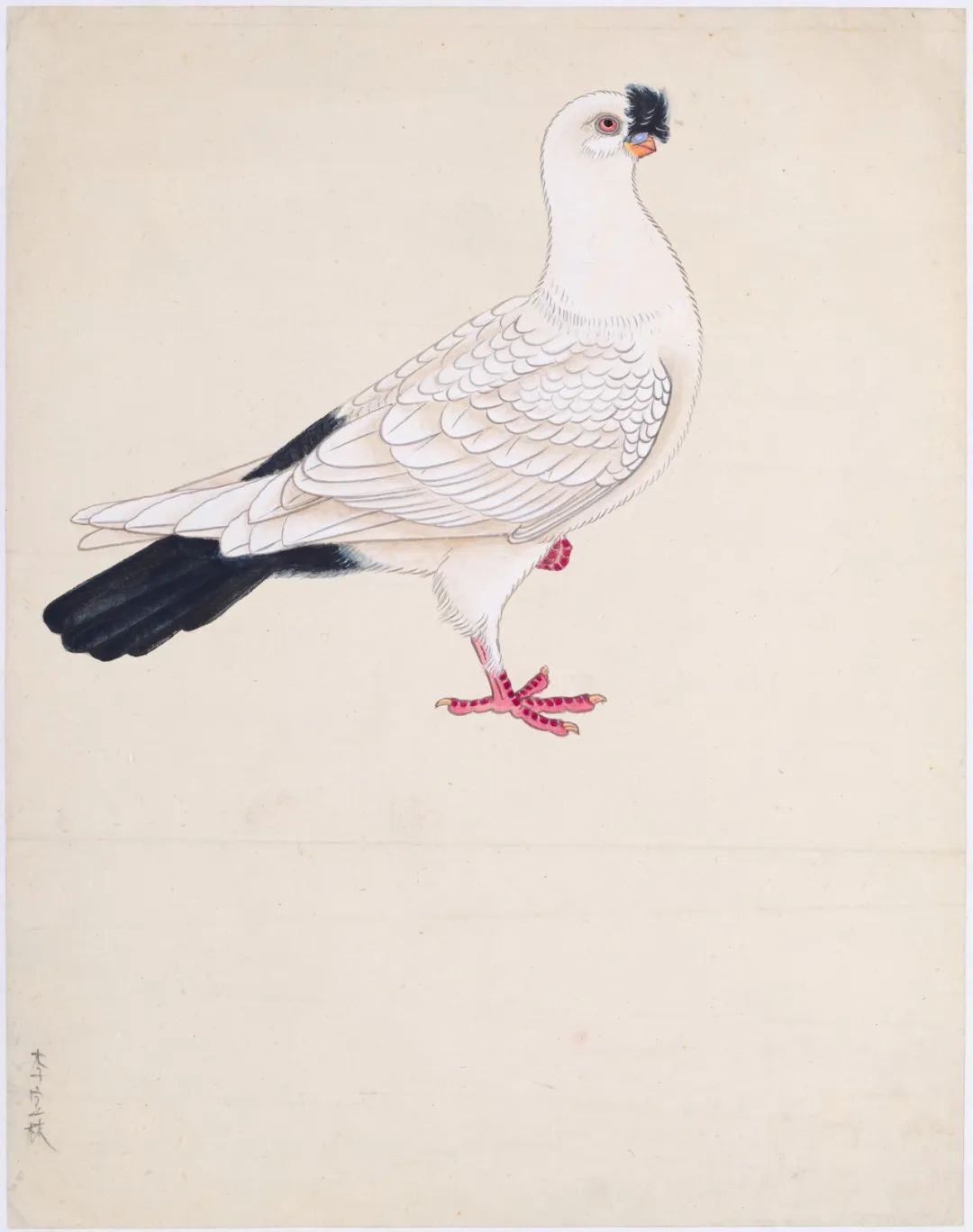

李宝林 临清蒋廷锡《鹁鸽谱》一帧

纸本设色 44.6cm×35cm 1959年

王同仁 临工笔花鸟一帧

纸本设色 44cm×34cm 1959年

楼家本 临宋《海棠花》

纸本设色 34cm×29cm 1961年

贾又福 临宋《山茶花》

纸本设色 21.8cm×28.9cm 1961年

展览的空间设计从中国园林的营造中汲取了诸多灵感,因借美术馆建筑结构中丰富的地势、层高和尺度变化,展览设计以游观的构思将“典范”、“遗产”、“精研”和“变化”四个板块融入一条可游可居的展线中。

展线呼应展览策划中中国画专业临摹教学的主题,从“典范”部分进入,利用美术馆空间的变化顺势组合出厅、廊等空间形态,尤其在这一部分的尾声,利用顶面窄长的挑高隔出夹道,加入廊柱等元素的视觉引导,形成回廊的氛围,也为观众提供几处小憩的座位。在“典范”走向“遗产”的廊道尽头,选择如意门作为收束,既分割空间,又以其形制引出“遗产”板块对寺观洞窟的继承学习。展厅整体以白色和木色为主调,但“遗产”部分从壁画彩塑等传统资源中选择群青、朱砂、粉绿等重彩的配色,并以门、窗、窟三处弧拱映衬,抽象地营造出区别于文人画价值体系的板块氛围。在最后两个板块的交汇处,一扇梅花窗衔接着两个区域,梅窗的前方,展览设置了一个特别的“书斋”,“书斋”参考古画中的形态,而构思则来源自于中国画学院的临摹室,在此处既能透过窗户看到“典范”与“遗产”的资源,又身处“精研”和“变化”之中,隐喻中央美术学院中国画学院教学的系统。精选的匾额与楹联点缀于廊柱亭台之间,观众在参展作品所绘的人物山水花鸟之中,恍惚进入一个真实与绘画之间的园林空间。最后,展览在一件透过如意窗看到的AI结合中国画的作品中收尾,但这里不是尾声,而是走向未来的又一个开端。

于登瀛 临明林良《双鹰图》

绢本水墨 120cm×66cm 2019年

展览中的许多作品令我们感动不已。无论是早期的课稿,还是五六十年代由名师大家亲自完成的临摹与研究,无一不体现出艺术家们当年进入学习时的恭敬与沉潜。他们以一丝不苟的态度钻研古法,对经典的精研令人钦佩。而当代的学生,在同样精研古法、传移模写的过程中,又展现了这个时代的特色和变化。从藏品的选择到趣味的转变,再到当代人对传统的“本分与不安”,这些都在展览中鲜活地呈现出来。

宋佚名 《狸奴图》册页

绢本设色 25.5cm×25.3cm台北故宫博物院藏

唐笑燚 临南宋李迪《狸奴小影图》

绢本设色 24cm×25cm 2021年

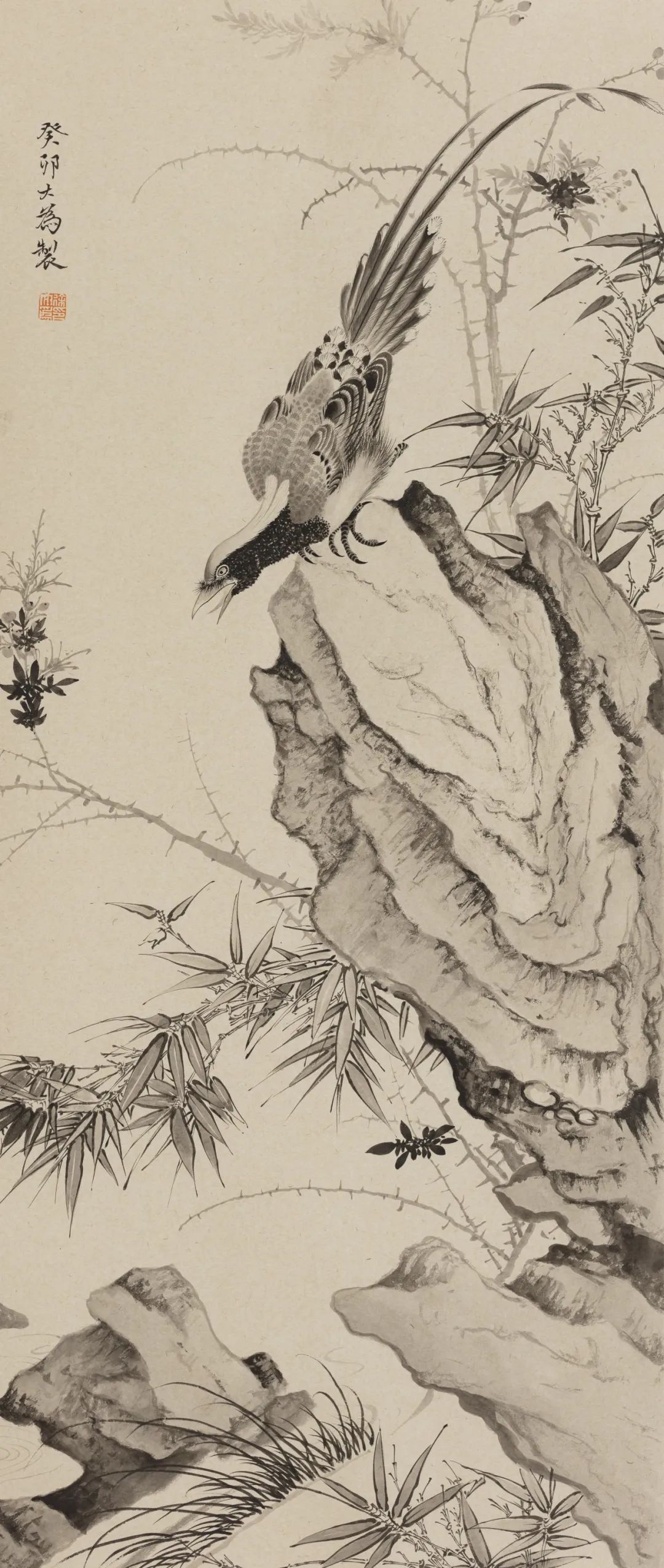

徐大为 临南宋李迪《枫鹰雉鸡图》雉鸡

绢本设色 59cm×28cm 年代不详

通过这样的展示,我们希望让观众直面作品,感受每一件作品背后蕴含的深意,而非通过过多的解读去干扰他们的感受。每件作品如何打动人心,将由观众自己去发现与体会。这种自主感知的过程,或许正是展览最动人的地方。

问:

抄袭和借鉴的分野是现在网络上常常讨论的话题,“传移模写”如何不同于抄袭?

丘:两者最本质的区别在于创作者对前人作品的态度与处理方式。“传移模写”是在尊重与学习经典的基础上不断地消化与创新,从而形成个人风格;因此我们在画史上可以看到名家大师不乏临摹传世的佳作,他们大都是明确题写“拟”、“临”“仿”等,甚至以得原作名家的“脚汗气”为荣。这也是中国艺术史中“纸抄纸”的别致风景。而“抄袭”则是纯粹的复制与剽窃,偷窃图像风格还试图以掩人耳目,既无原创性,也无对前人的真正理解与敬意。具体来说,“传移模写”强调在对经典的临摹与解读中培养批判思维,借鉴技法并进行融会贯通,最终使艺术家拥有自己的独特表达。而抄袭仅仅是对原作的简单挪用或直接照搬,既没有对经典的深层理解,也缺乏创作者本人的再创造过程,因而违背了艺术创作的基本伦理,也不会孕育新的艺术价值。

问:

我们在临摹古代经典作品时,会沉浸式地学习古人的观看方式和绘画经验。然而,随着这些经验的不断累积,我们也可能受到它的束缚,限制了自身的想象力和创作活力。对于这一问题,我们应该如何在汲取经验的同时,保护并激发个人的想象力与创造力呢?

丘:首先,在书画史上,传移模写对经典与风格传承起到重要的作用,其流布、递传之功不须赘述,但在今天的艺术学习中,临摹如果停留在纯粹的“复制”层面,显然是不够的,而要带着批判性和自我审视的态度去学习。只有深入理解古代大师的创作思路、结构逻辑以及精神内核,才能真正内化他们的经验,并融会贯通到自己的创作中。过分强调与原作的“相似度”容易让我们停留在表面,反而失去了对作品核心价值的探究。

宗其香 临德国铜版画

纸本设色 60cm×105cm 1942年 中央美术学院美术馆藏

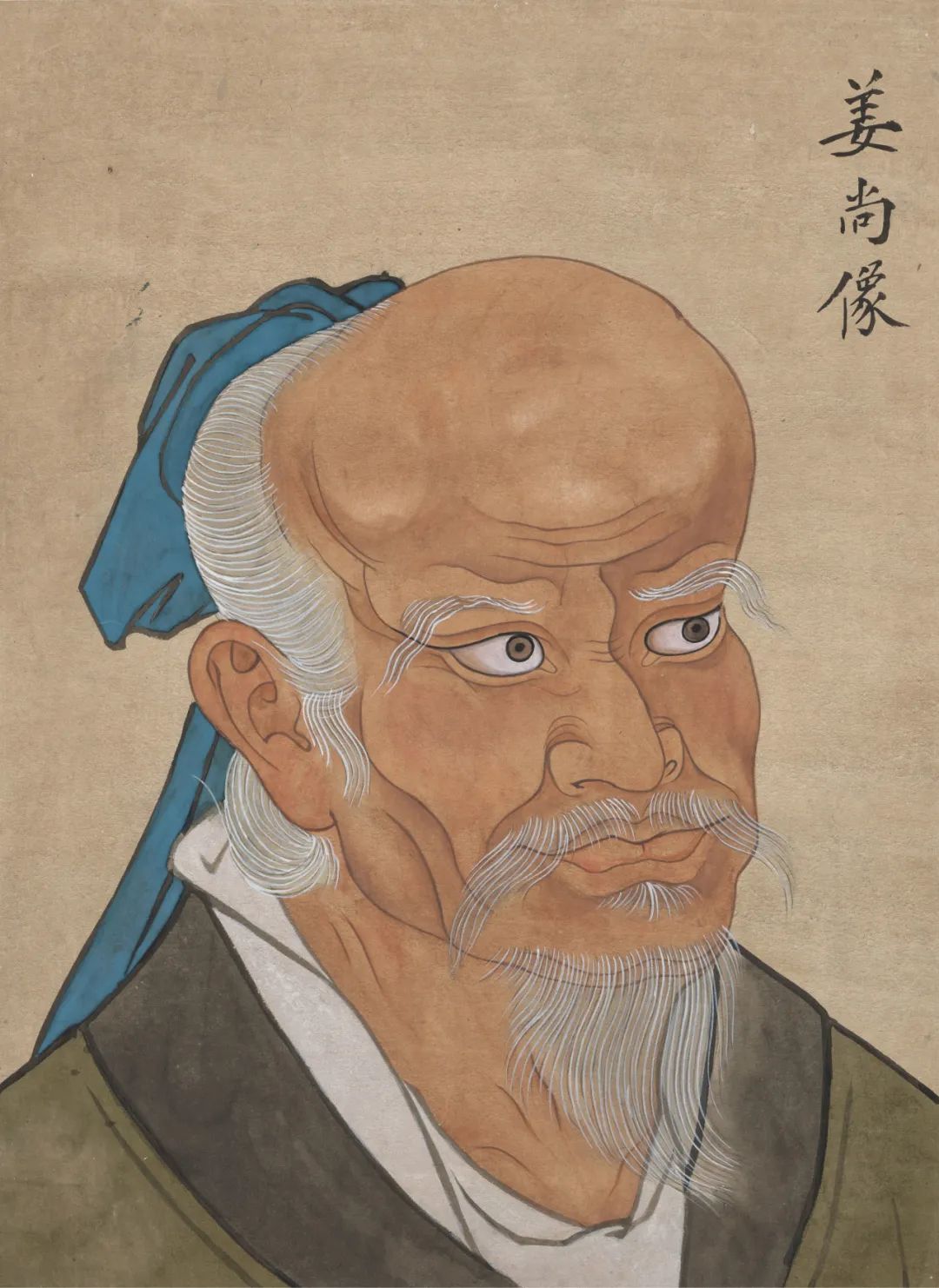

王振中 临清殿藏本《姜尚像》

纸本设色 47.7cm×34.8cm 1959年

马振声 工笔人物临摹

绢本设色 31.3cm×28.8cm 1961年

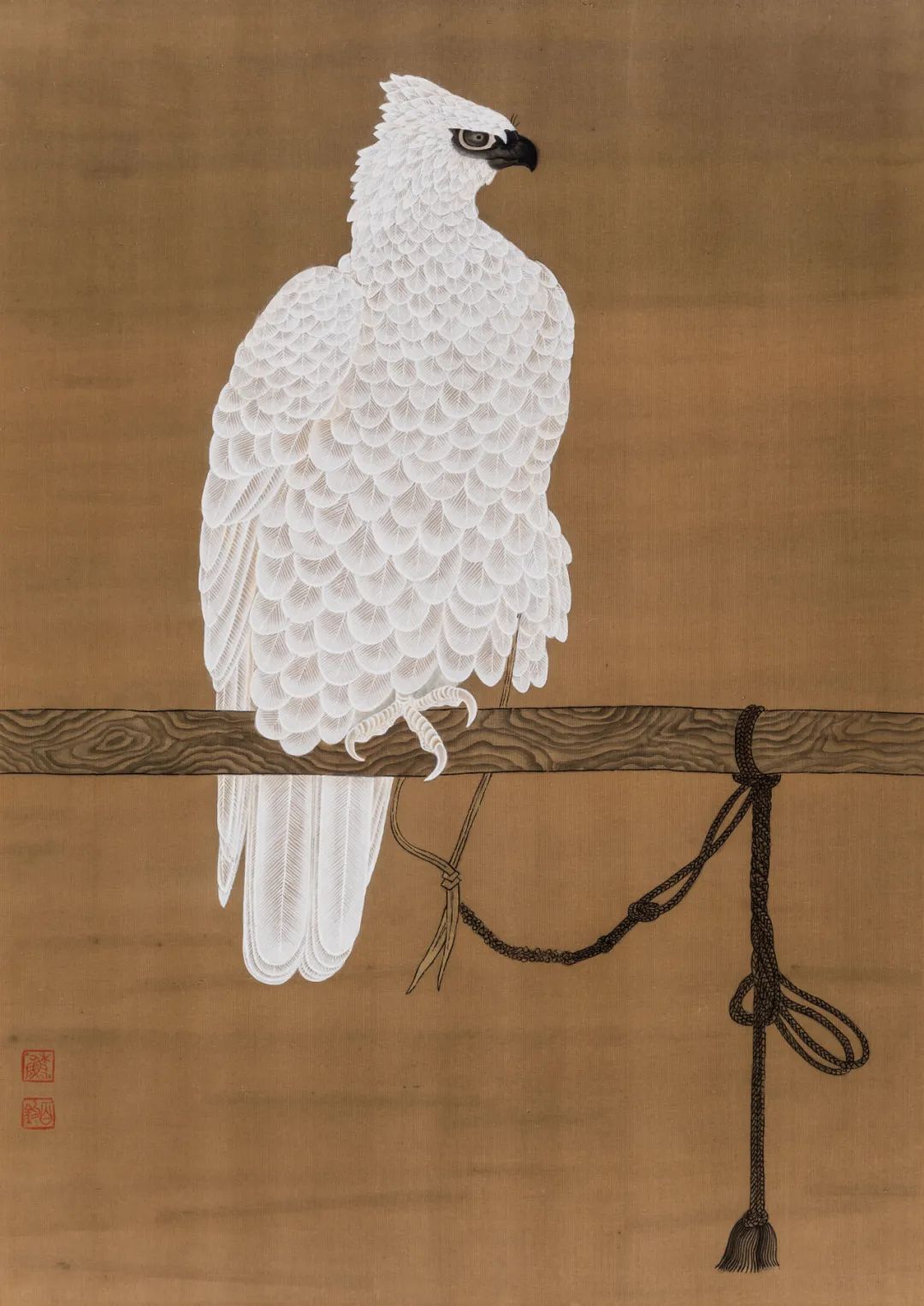

苏百钧 临北宋赵佶《御鹰》

绢本设色 57cm×40cm 年代不详

李洋 临宋佚名《榴枝黄鸟图》

绢本设色 25cm×25cm 1982年

金瑞 临北宋苏汉臣《秋庭婴戏图》局部

绢本重彩 67cm×70cm 1993年

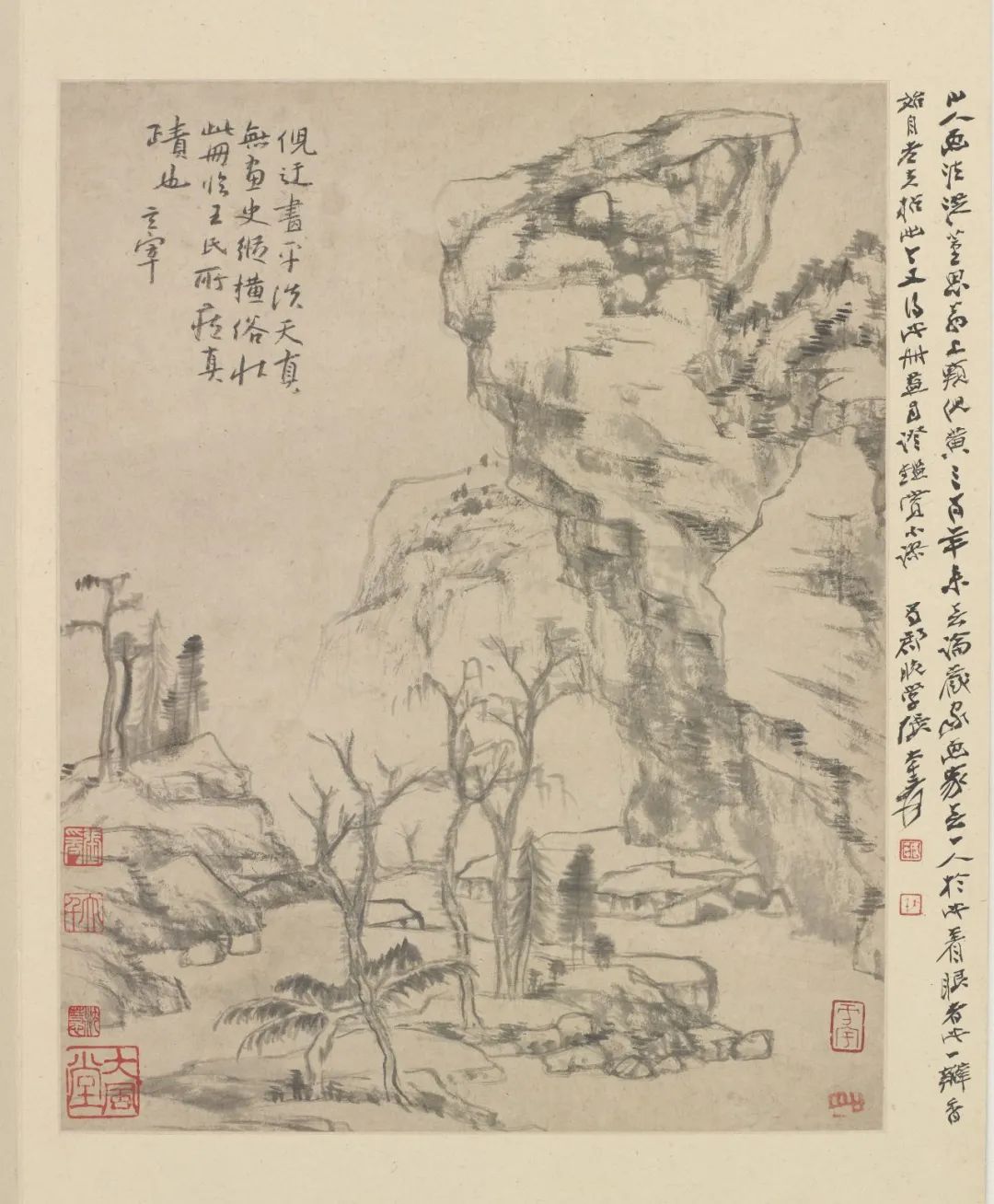

冯海涛 临清龚贤《山水册》之一

纸本水墨 30cm×40cm 2004年

其次,可以尝试从多个维度和领域汲取灵感。不要只关注单一流派或特定时代的作品,要尽可能拓展审美和知识边界,从不同风格、不同年代的艺术作品以及身边的生活、自然和跨学科信息中获得新的视角。这样的多元输入能够冲破因循守旧的思维模式,为新的创作点子提供火花。

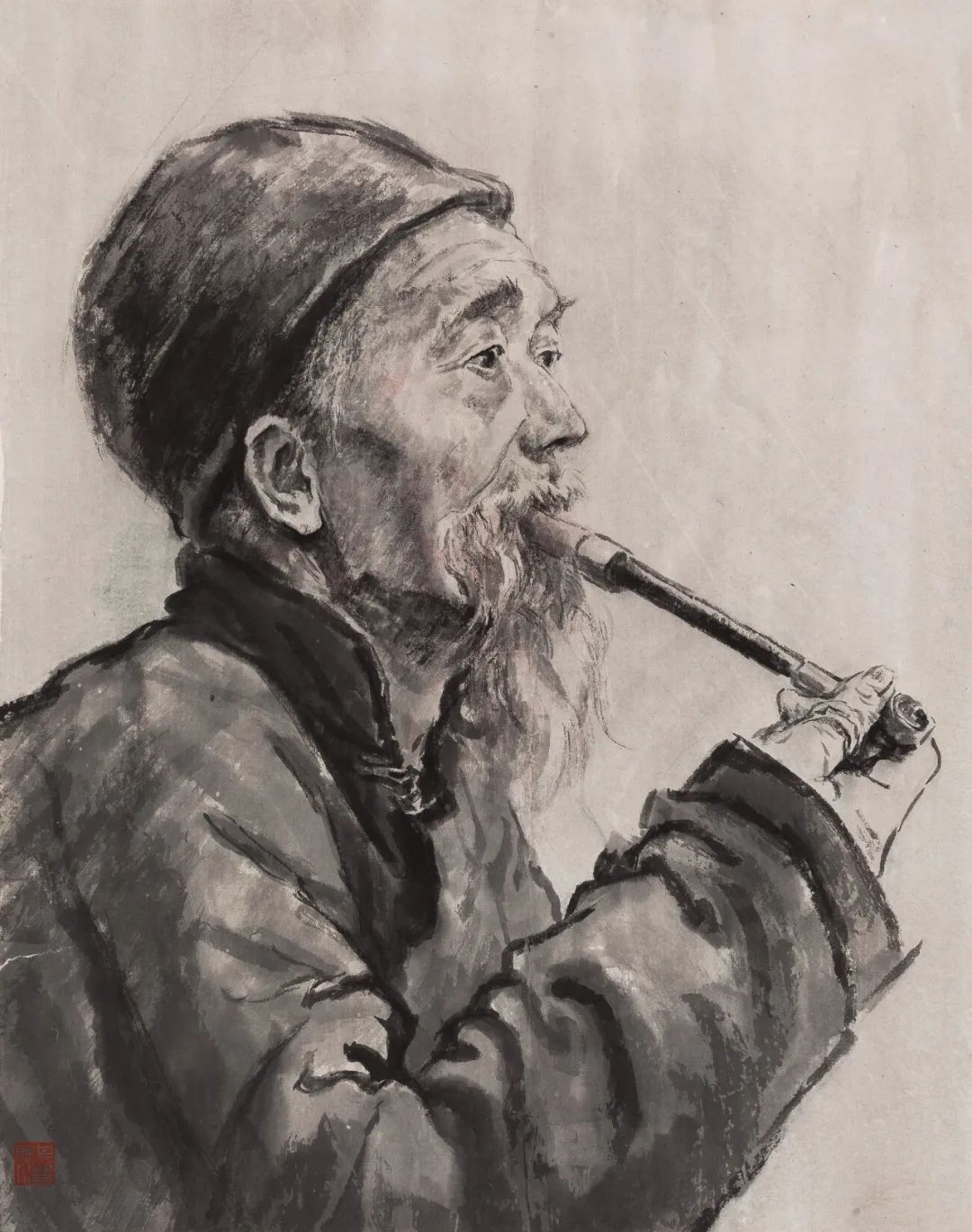

王宏州 临现代卢沉《人物画写生》

纸本设色 34cm×30cm 2008年

靳骐沣 临现代蒋兆和《墨笔老人》局部

纸本水墨 55cm×43cm 2009年

此外,在运用所学技法和理念时,应该保持一种开放的态度。每一次临摹或借鉴,都可以成为一次对自己创作观念的检验。把从大师那里学到的内容重新放入全新的主题或表达形式中,观察哪些思路能顺利嫁接,哪些又需要放弃或改造。通过这种方式,经验才会真正活化,而不是死板地套用。

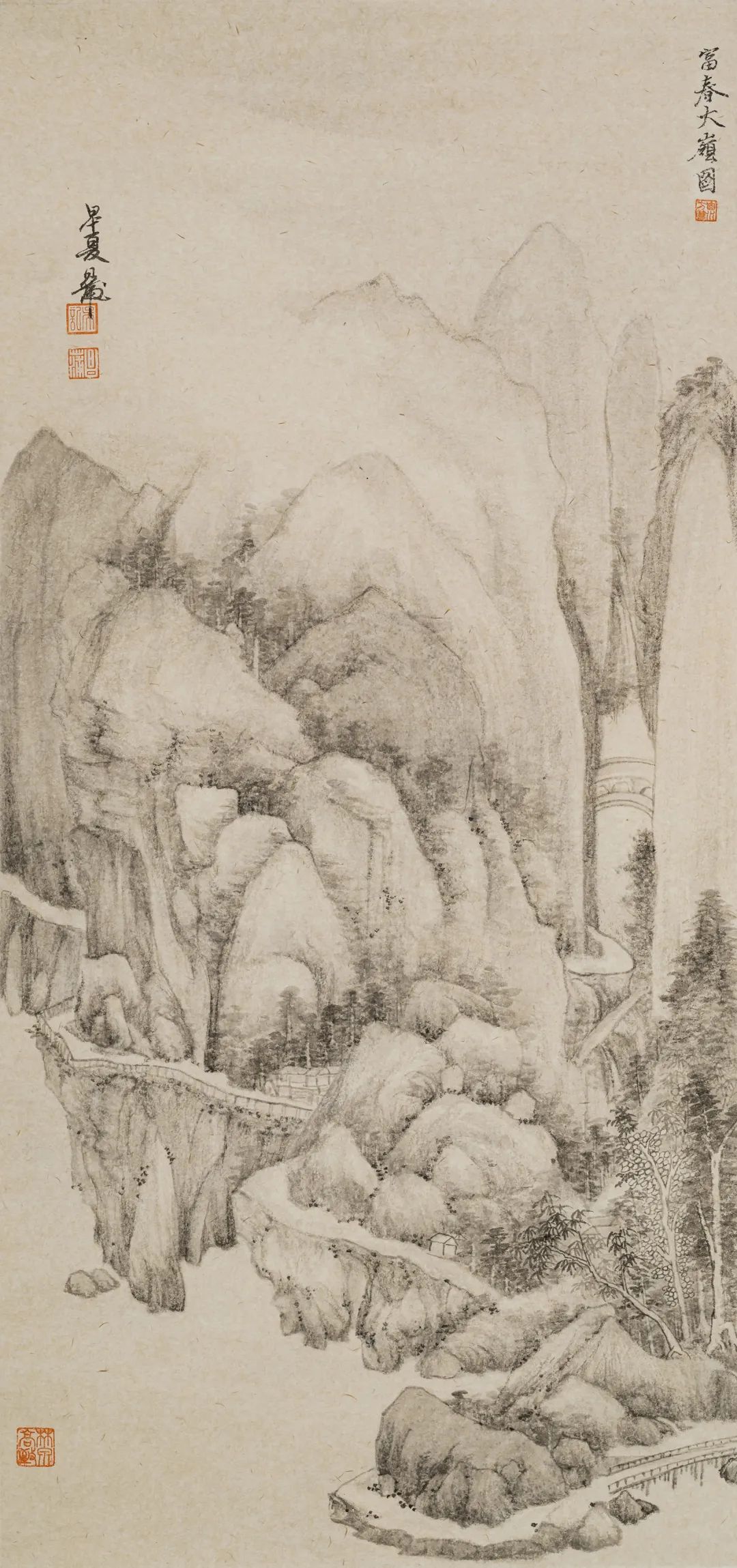

吴昌蒲 临元代黄公望《富春大岭图》

纸本水墨 74.2cm×36cm 2014年

王鹏 临元黄公望《九峰雪霁图》

绢本水墨 117cm×55cm 2024年

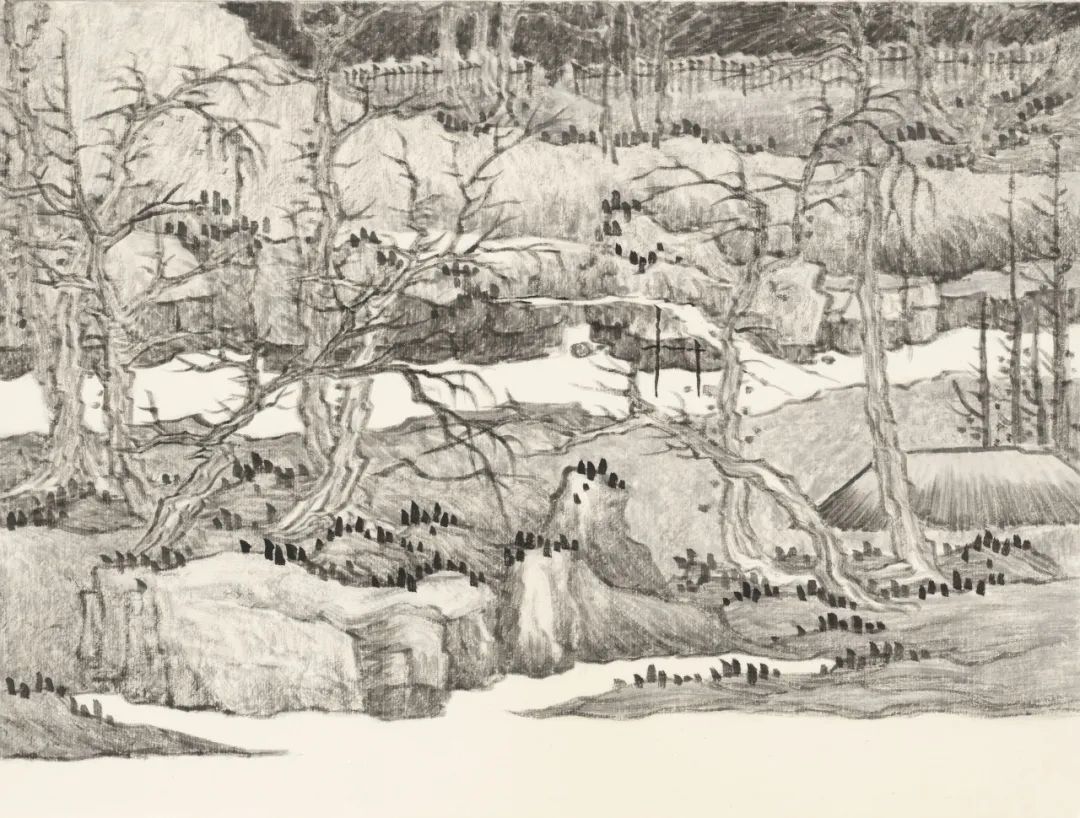

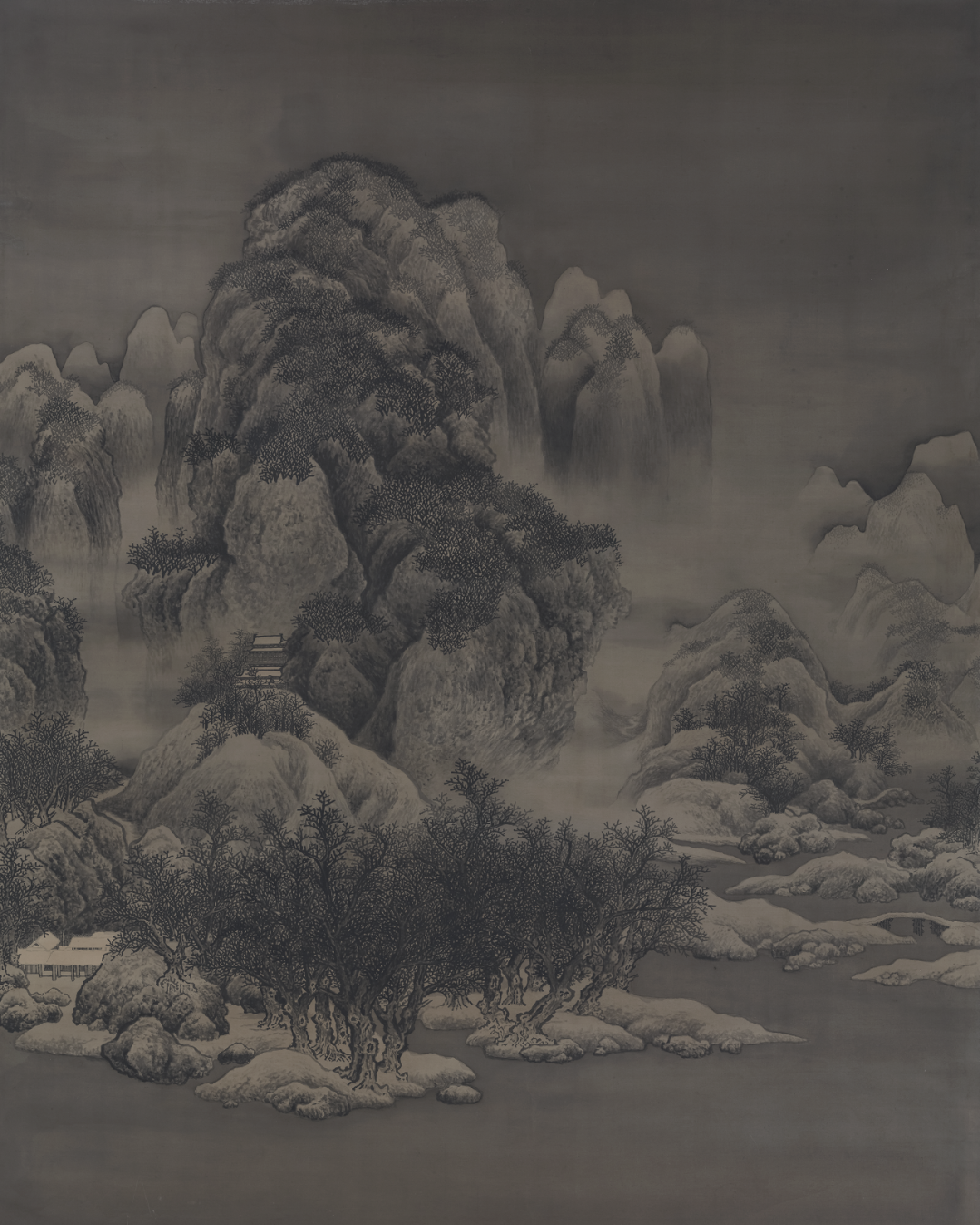

邓金 临北宋范宽《雪景寒林》

绢本水墨 193cm×160cm 2020年

同时,可以为自己创造一定的“留白”,也就是在创作中留下一些具有不确定性和即兴发挥的空间。这样做不仅能让灵感自然生长,也能帮助我们打破经验的桎梏。很多时候,新的想法往往就在这些看似混沌或不完美的片段里悄然萌发。

最为关键的一点是,把自己的生活经历与时代特征融入到创作之中。传统和经验固然重要,但如果只停留在过去的高度,就无法与当下的生活发生有机联系。将现实体验与个人思考巧妙地融汇进作品,让古代大师的经验在新的文化语境下迸发出活力,这样才能形成既扎根于传统、又具备当代生命力的艺术语言。

徐大为 临元代边鲁《起居平安图》

纸本水墨 118.5cm×50cm 2022年

北宋赵佶《瑞鹤图》

绢本设色 51.6cm×80cm 辽宁省博物馆藏

周江南 临北宋赵佶《瑞鹤图》

绢本设色 51cm×80cm 2024年

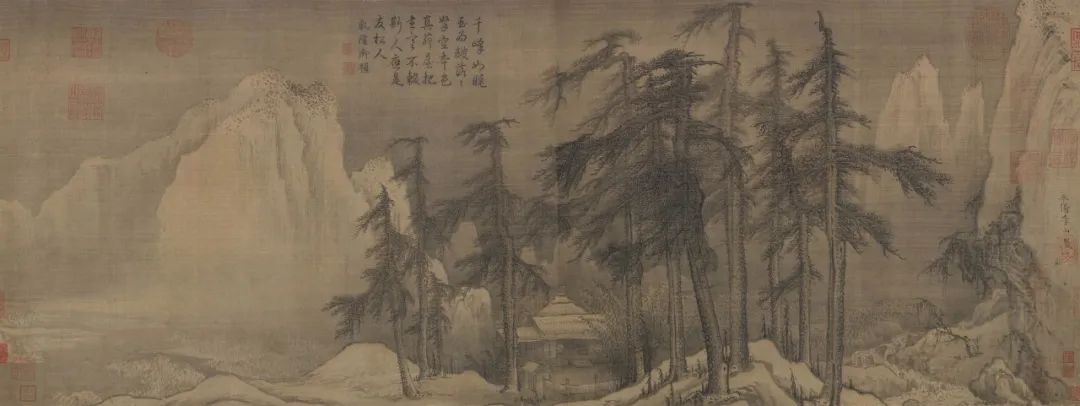

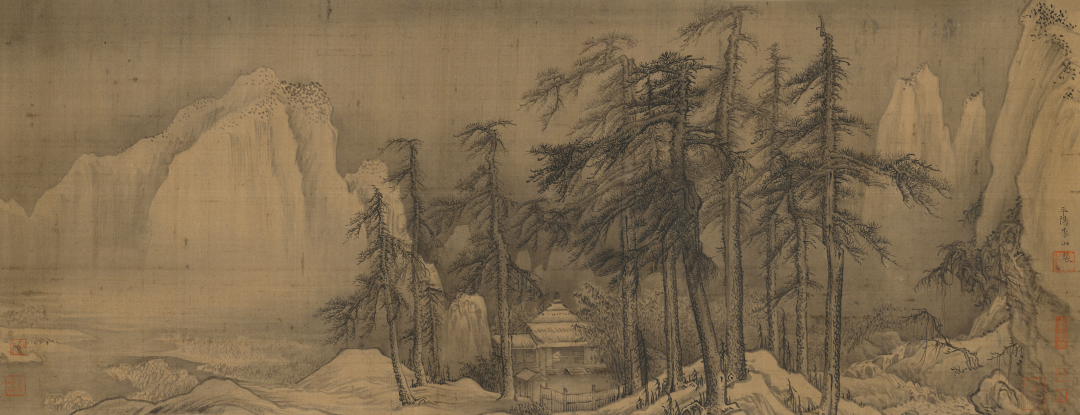

金李山 《风雪松杉图》

绢本水墨 30cm×79cm 弗利尔美术馆藏

骆祺缘 临金李山《风雪松杉图》

绢本水墨 30cm×79cm 2025年

最后,艺术创作是一个不断实践与迭代的过程。不要把每一次尝试都看作必须完美无缺的“终结性作品”,要允许自己在失败与反思中积累经验、拓展思路。只有在持续的实验与改进中,我们才能既吸收传统智慧,保持旺盛的想象力与创造力,实现自我风格的升华和突破。

特 别 鸣 谢

北京画院

复旦大学艺术与哲学研究中心

王雪涛纪念馆

郭味蕖美术馆

李可染艺术基金会

湖社研究所

李燕老师

王丹老师

李蓉老师

王书杰老师

陈瑞芳老师

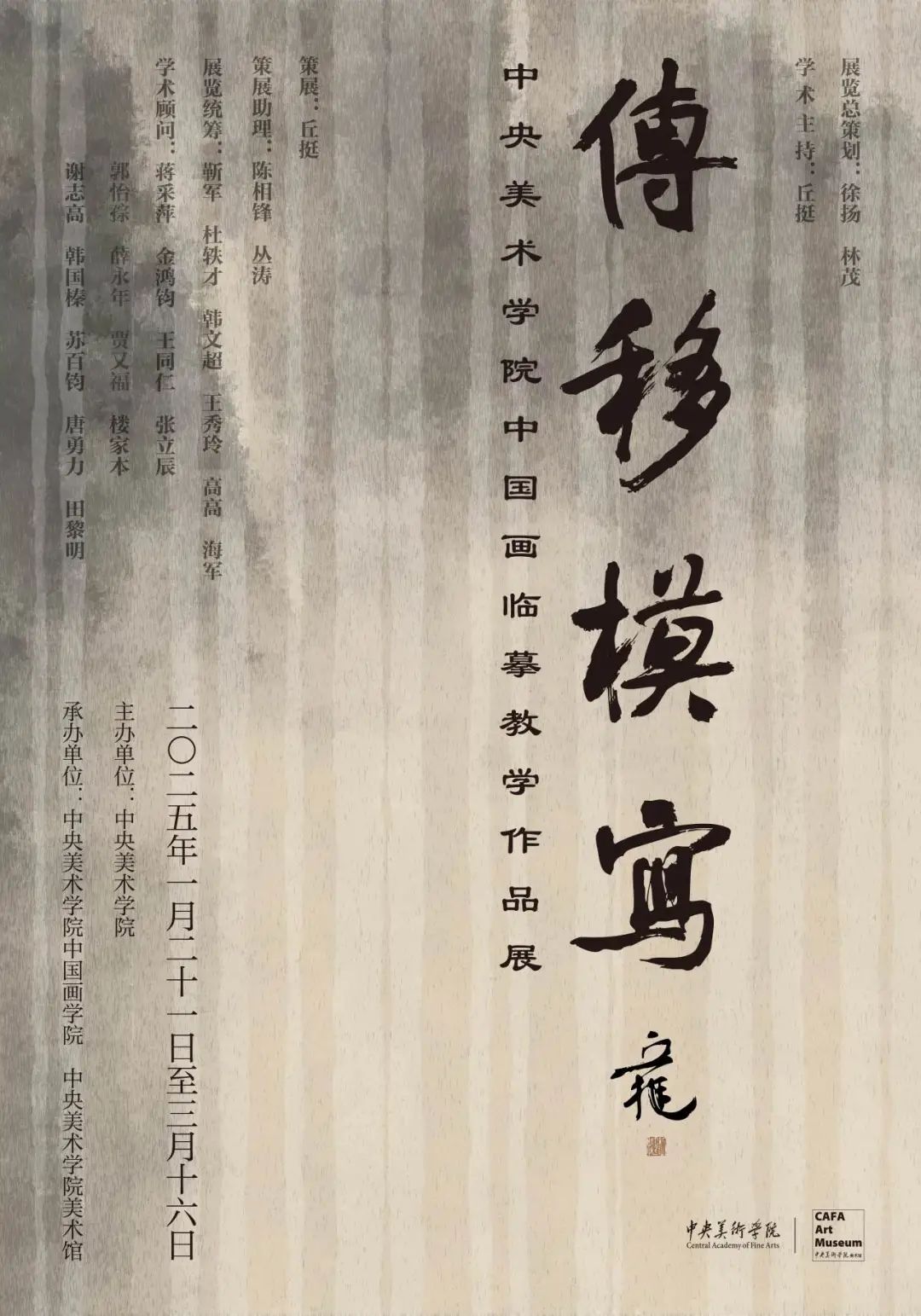

传移模写:中央美术学院中国画临摹教学作品展

主办单位:中央美术学院

承办单位:中央美术学院中国画学院、 中央美术学院美术馆

展览时间:2025年01月21日-2025年03月16日

开展时间:2025年01月21日13:30

展览地点:中央美术学院美术馆三层展厅

展览总策划:徐扬、林茂

学术主持:丘挺

策展:丘挺

展览统筹:靳军、杜轶才、韩文超、王秀玲、高高、海军

策展助理:陈相锋、丛涛

学术顾问:蒋采萍、金鸿钧、王同仁、张立辰、郭怡孮、薛永年、贾又福、楼家本、谢志高、韩国榛、苏百钧、唐勇力、田黎明

中国画学院展览工作组

王晓辉、廖勤、金瑞、徐华翎、张猛、刘荣、边凯、谢青、张弓、陈相锋、许祚强、李江、王相洁、赵岳、曹天戈、彭瑾慧、邓金、樊令超、丘悦夫、周江南、吴勇、魏玄览、骆祺缘、姚乐进、郑可心、刘泽宏、程史豪、张志浩、徐大为、于丰源、宗钰

美术馆展览工作组

设计统筹:纪玉洁

展览管理:吴鹏、宿世存、荆鹏

典藏管理:李垚辰、徐研、王春玲、马亮、崔然然、窦天炜、李伟、梅琦、姜楠

媒体宣传:何一沙、吴靖、贺伊飞、杜隐珠、丁怡

公共教育:肖宝珍、耿菁华、王军、姚轶群、梁雯、西华伟

发展推广:孙炜、伊义

行政支持:蒋思妤、岳君瑶、张倩、郭旭

后勤安保:陈小华、吕智发

展陈设计及实施:刘晶、王毅、刘维根

视频制作:

制作组一

导演:杨延远

摄影:李迪 杜霄成 李凯强 姚小东 付俊皓

剪辑:杨延远 李迪

制作组二

导演:陈旭东

摄影师:董睿 杨永 杨同 杨亚飞 杨雷 陈晓

剪辑师:吴艳