香港文匯報(記者 李芷珊)香港鄰近地區接連爆發由蚊傳播的基孔肯雅熱疫情,香港特區政府除了透過與廣東省政府聯防聯控守住防線之外,亦加強控蚊措施,更引入高新科技賦能滅蚊工作。特區政府食環署接受香港文匯報獨家訪問時表示,早前從內地引入一款能攀山越嶺、避開路障的機械狗,經署方改裝配上遙距噴灑器後,能在香港各區尤其是山野噴灑滅蚊劑,既能減輕工人工作量,又能提速提效提量滅蚊,將於9月展開實地測試;同時在蚊子陷阱採用特製藥粉,達至以蚊滅蚊的效果。食環署助理署長潘炳揚坦言,北上南下往來頻繁,基孔肯雅熱病毒傳入香港的風險相當高,政府工作目標是防止個案傳入後在本地傳播,他形容:「我們已經穿好『避彈衣』,再加強指數或風險較高地方的工作,研究需不需要多穿一件『避彈衣』。」

潘炳揚及食環署防治蟲鼠主任主管李明偉昨日接受香港文匯報獨家專訪。潘炳揚解釋,基孔肯雅熱不會人傳人,主要傳播鏈是「人、蚊、人」,即當港人在外地被帶病毒蚊子叮咬,返港後再遭本地白紋伊蚊叮咬,該蚊會具傳播能力而傳染他人。

為阻截病毒進入香港,特區政府環境及生態局上月23日召集多個政策局及部門舉行跨部門會議,商討防治蟲鼠策略。食環署各分區亦已召開跨部門地區滅蚊專責小組會議。除了傳統的滅蚊方法,食環署近年致力提升滅蚊效能,早前在內地引入四足機械狗進行控蚊工作

潘炳揚解釋,香港山多,斜坡及叢林等崎嶇地帶容易積水滋生蚊子。食環署傳統對成蚊防治方法主要依賴從業員背負沉重的超低微量噴灑器進行,近年則配備裝設於車輛上的大型噴灑器進行霧化處理殺滅成蚊,但該車僅適用於較平坦地形,難以進入斜坡、崎嶇地帶或叢林深處進行霧化噴灑。

能避障礙物 可旋轉噴灑

而機械狗則配備超低微量噴灑器及可旋轉雲台,操控員可透過操控雲台使噴灑器向不同方向旋轉以噴射滅蚊劑,大幅提升噴灑覆蓋範圍。此外,機械狗亦配備鏡頭,操控員可即時掌握機械狗所處環境及其接收的視訊,結合雷達系統、預設程式與人工智能(AI)學習能力,協助機械狗偵測並避開障礙物。

若測試結果理想,期望未來在新界及郊野區域使用機械狗,初步目標在全港各分區配置一部。至於後續會否增加數量,則需視乎成本效益評估結果而定。

同時,食環署3年前亦推出新型捕蚊器,已廣泛應用於公園及屋邨。該裝置可同時消滅成蚊與幼蟲,達至一石二鳥的效果。李明偉介紹,捕蚊器外觀猶如一個黑色膠桶,桶內需放入一包有昆蟲生長調節劑和白僵菌兩種成分的特製藥粉。

雌蚊產卵沾藥 母子皆死

當雌蚊被吸引到蚊子陷阱產卵時,除可殺滅蚊子陷阱內的幼蟲外,雌蚊亦會同時沾上兩種物質,把昆蟲生長調節劑傳播到其他積水,控制積水裏滋生的蚊蟲,而雌蚊則會在感染白僵菌後數天被殺滅,「因為滋生白紋伊蚊的積水可以很小,以往只靠人手調查及清理,可能100個只清理到20個;現在可靠蚊子自己幫我們找出積水處並同時消滅成蚊與幼蟲,是成本效益很高的方法。」

此外,蚊油以物理方式覆蓋水面,令水中蚊子幼蟲及蛹窒息;而雙硫磷是接觸性殺蟲劑,影響幼蟲神經系統致死;蘇雲金桿菌則是微生物,幼蟲吞食後會釋放有毒孢子及內毒素以破壞幼蟲腸臟致死。食環署會因應不同環境的實際情況,選用合適的殺蟲劑。

潘炳揚指出,一直以來,特區政府致力預防登革熱及日本腦炎等蚊傳疾病。但單靠政府力量不足以遏止蚊患,他認為私人地方管理及市民習慣至關重要。

香港若現個案 對患者足跡加強滅蚊

(記者 文禮願)食環署與衞生署已制定預案,一旦出現基孔肯雅熱輸入個案,確保能及時堵截傳播。食環署防治蟲鼠主任主管李明偉表示,若接獲通報,食環署會立即在患者居住地、工作地及曾到訪地點加強滅蚊,及時堵截傳播路徑。他說:「我們的目標是防止本地二次爆發。輸入個案實在難以完全避免,但我們會針對每一個個案進行密集滅蚊,務求杜絕病毒在本地傳播。」針對高風險地點例如建築地盤,若食環署人員巡查時發現場地內有蚊子幼蟲或蛹,對不理勸喻的負責人採取零容忍態度,即時作出檢控。

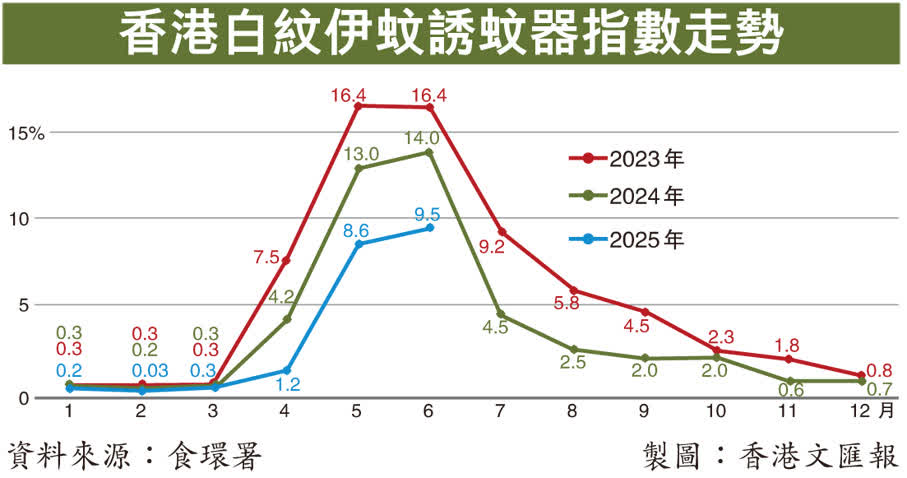

李明偉介紹,香港過去幾年的滅蚊工作取得成效,今年誘蚊器指數明顯下降,今年6月指數為9.5%,較2023年及2024年同期的16.4%及14%大幅下降。他指出,蚊季高峰期一般在每年4月至6月,今年誘蚊器指數相對較低;但由於登革熱等高發期往往於八九月出現,故滅蚊行動將持續至10月,「過了暑假後不少市民外遊回港,不排除有些人可能帶基孔肯雅熱的病毒回港,當病徵不太明顯,沒有去看醫生,也沒有做防蚊措施,若被本地的白紋伊蚊叮了一口,蚊便會將病毒傳播開去,變成本地個案。」

每周滅蚊一次 阻斷繁殖鏈

正因為輸入個案防不勝防,食環署需要着重蚊患監測,現時全港設有64個誘蚊器監察地點,透過每月數據整合全面掌握蚊患趨勢。李明偉說,2020年引入新型誘蚊器,取代舊式的誘蚊產卵器,不僅可計算成蚊數量,還加入密度指數的概念,能更精準地反映白紋伊蚊的分布及密度,「例如當某地誘蚊器指數顯示20%,即代表五分之一的地點存在白紋伊蚊,但密度指數則進一步揭示該地蚊子的實際數量,從而協助我們制定更具針對性的滅蚊策略。」

蚊的生命周期約為7天,潘炳揚解釋這個生命周期是極短,「7天就成蚊,所有防治措施必須在7天內完成,完成後第七天必須再次執行,如此周而復始,方能有效阻斷繁殖鏈。」所以食環署會在潛在蚊患地每周進行最少一次滅蚊工作,包括清理積水容器、雜草及枯葉,疏通渠道,填平凹陷地點等,並配合生物及化學方法殺滅蚊子幼蟲及成蚊。

高危場所生蚊患 一次勸二次告

署方鎖定過往列為蚊患高發的處所,例如屋苑、屋邨及公園等,並與場地負責人共同巡查,即場提供防治技術,指導處所負責人提升衞生知識。由於建築地盤因工程環境多變,食環署會調派專責人員定期對地盤進行巡查,潘炳揚說:「地盤常有凹凸不平區域形成積水,成為蚊子滋生溫床。儘管地盤管理人員深知上述問題,通常只會採取基本的預防措施,例如噴灑蚊油、放置蚊沙等,他們主要精力放在工程進度上,滅蚊並非首要任務,很多時候未能完全做到位。」

針對這類高風險地點,若食環署人員巡查時發現場地內有蚊子幼蟲或蛹,會先作出勸喻,再犯就檢控。

粵港聯防聯控基孔肯雅熱

(記者 文森)廣東與香港深化聯防聯控應對基孔肯雅熱,香港特區政府衞生署署長林文健前日率領部門代表團赴穗與廣州市衞生健康委員會主任陳斌會面,加強兩地防疫合作。衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮昨日表示,現正值暑假,不少港人北上廣東,相信香港出現基孔肯雅熱輸入個案的風險相當大,基孔肯雅熱是法定需呈報的傳染病,香港有良好監測系統,相信成為風土病的機會極低。

香港在2019年錄得11宗基孔肯雅熱的輸入個案,之後幾年一直保持零感染。歐家榮指出,基孔肯雅熱不會人傳人,只會透過白紋伊蚊叮咬患者後傳播病毒,「患者發燒期間血液內病毒量很高,被蚊叮咬後,蚊帶有的病毒就很快傳開,傳播力較登革熱更大,而基孔肯雅熱在蚊的潛伏期較短,很快會出現第二代、第三代傳播。」

患者入院隔離 家人醫學監測12天

他指出,自2019年出現首宗個案後,香港已建立良好的監測系統,會採取早發現、早控制策略,倘發現懷疑個案,會先安排患者入院隔離,並通知食環署在患者到訪地點周遭250米範圍內大規模滅蚊,同行人士或家居接觸者也要醫學監測,檢視12天潛伏期,因此他相信,基孔肯雅熱成為本地風土病的機會極低。

衞生署代表團前日在廣州獲悉,廣東截至本周一約有6,100宗基孔肯雅熱個案,絕大部分患者在佛山,廣州、中山、東莞亦錄得零星個案或小型感染群組,未出現較大疫情。歐家榮表示,兩地已在陸路口岸加強教育及健康篩查,以及去信提醒全港醫生加緊留意。