央视网消息:这里曾是司马相如笔下的汉家上林苑,还是唐代的常乐坊、道政坊遗址,拥有2000多年丰富的地缘文化。1956年,交大师生响应国家号召,从繁华的上海支援西部建设,扎根于此。如今,这里坐落着两座博物馆,分别是交大西迁博物馆和西交大艺术博物馆,每天都有上千名游客来到这里触摸历史,更在“爱国奋斗”的赤诚与“文化自信”的脉动中追寻前进的力量。

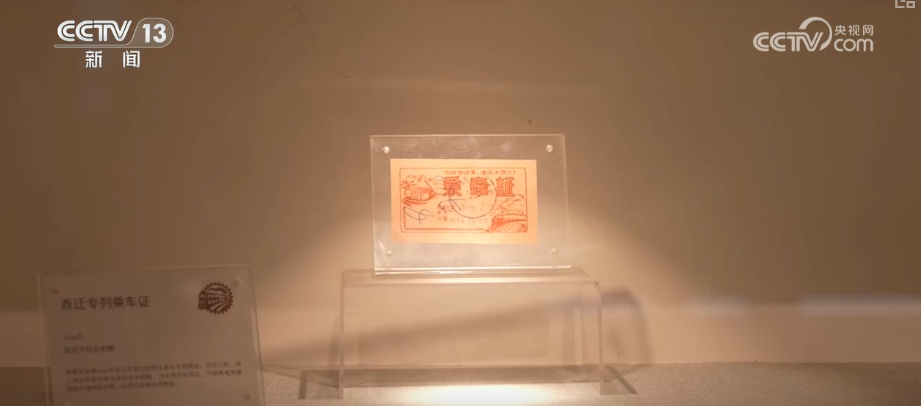

走进交大西迁博物馆,参观的人群络绎不绝。2400平方米的展厅内,麦田选址老照片、西迁专列乘车证、西迁教授讲义教具等2000余件珍贵展品,讲述着交大西迁的生动历史,吸引许多游客驻足观看。

从黄埔江畔到苍茫西北,“打起背包就出发”的青春让许多人动容。在这片西迁校址上,不仅有百年学府的爱国故事,还有千年文脉的基因传承。

西安交通大学人文社会科学学院教授李慧介绍,校园的这一块地方在唐长安城的108坊里头,刚好是常乐坊和道政坊。所以校园里出土了很多宝贝,还有国家一级文物,包括故宫博物馆存的7件和中国国家博物馆存的8件,这是一块沃土。

这里是承载着千年文脉的故地——东亭。这座古朴的小亭,虽然是在校园内复建,却源起千年之前,唐代大诗人白居易青年时,曾在这里生活了3年,并写下了著名的散文《养竹记》。以竹寓贤,字里行间都寄托着他对君子品格的追求。

为了更好地记录历史、传承文化,在西安交大这座艺术博物馆里铺开了一幅“活态文化长卷”,4500平方米的展厅内,珍藏着4400余件展品,从大汉壁画到盛唐风物,从秦腔戏服到皮影非遗,让游客不仅享受了一段跨越千年的时空之旅,还像打开了一本西部文化的教科书。西安交大博物馆:镇馆之宝 见证千年文明

在西安交通大学艺术博物馆,还有两件跨越千年的镇馆之宝,一件是出土于西安交大的西汉壁画墓,保存有我国最早、最完好的四神二十八宿天象图,揭开了中国最早的天文密码。另外一件则是唐代大诗人李商隐唯一存世的书法作品。

这些展品就是西安交通大学西汉壁画墓出土的文物,除了玉器、陶器、未央方砖等,最具考古价值的就是这幅四神二十八宿天象图,直径2.7米的完整彩绘,为中国古代天文史的研究提供了非常重要的实物资料。

西安交通大学档案馆、博物馆副馆长李一鸣介绍, 现在这个墓正在文保施工,大家可以VR感受西汉壁画墓。在整个绘画的中心是一个太阳和一个月亮,在古代太阳是以三足金乌作为代表,而月亮是以蟾蜍和玉兔作为代表。围绕它就是这28星宿,分为东西南北4个方向,每个方向各有7宿,这是一个南方朱雀,下面有很多云气还画了很多动物,它是完整的图画式星图记载,这个记载和《史记·天官书》上所说的关于28星的描述是完全一致,这是中国古代对于天人合一这样一种思想的表现。

李馆长介绍,这个壁画虽然已历经2000多年,却依然鲜艳如初,甚至远超后世唐代壁画的保存状态,它的艺术技法、色彩美学以及颜料技术都极具研究价值。

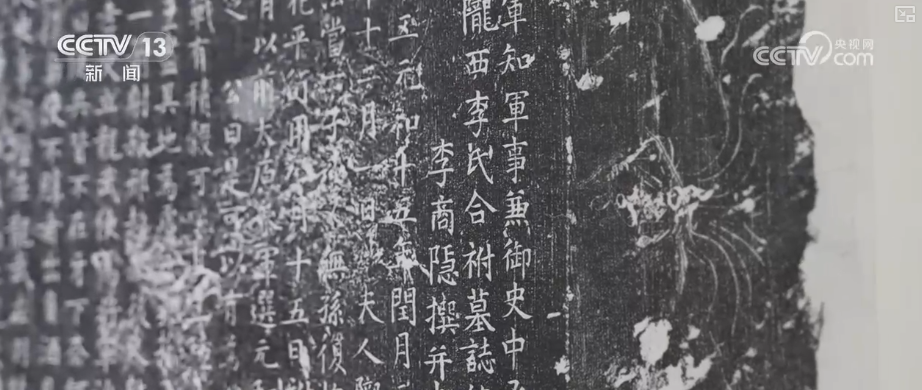

这方墓志铭则是馆内另一镇馆之宝,是唐代大诗人李商隐撰文并书写的唐楷佳作。不仅让游客看到了李商隐诗歌外的文采,还可以看到他的书法真迹,这是他目前存世的唯一书法作品。在西迁博物馆遇上“30后”的滚烫青春

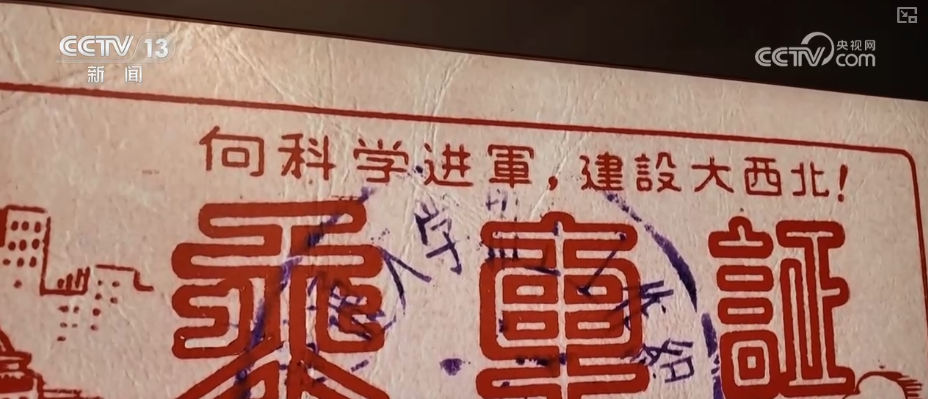

推开时空之门,在西迁博物馆的斑驳铁骑与褪色照片中解锁一群“30后”学子“向科学进军 建设大西北”的火热青春。

在交大西迁博物馆,有一组让人震撼的老照片,机车轰鸣、编队飞驰、空中体操……这是上世纪50年代西安交大运动会开幕式上摩托车队英姿飒爽的表演。

这辆斑驳的老摩托就是当年摩托车队的座驾之一。1955年,为增强体魄、建设祖国,交大成立了摩托车训练班。1956年,这批摩托车也随校西迁,成为学校搬迁的重要物资。沈网珍就是摩托车队的一名成员,她说,这是属于他们“30后”火热的青春。

在博物馆里,这些被定格的照片记录着穿越时空的青春热血。当时,虽然条件艰苦,但丝毫没有阻止交大师生的西迁创业之路。

陈列柜里这张粉色的乘车证正是交大西迁的历史见证,上面这则“向科学进军,建设大西北!”的标语异常醒目。当年,交大师生正是怀揣这张肩负使命的乘车证,完成了新中国知识分子最热血的“江南北渡”。粉色本是温柔甜美的象征,但在这里,它却被赋予了钢铁般的信念,见证着江南文人以柔情拥抱西北苍茫的动人抉择。

而今,近70年过去了,新一代交大人正赓续“西迁精神”,接续着这曲“向西而歌”的青春和声。

西安交通大学化工学院教授费强表示,如何能够把西迁精神传承是他们一直在做的事情。他们围绕国家的一些前沿方向战略要求不断要求自己,希望把他们的智慧和知识能够奉献在西部,将他们的成果在西部转化,用科学前沿技术实现科技强国。