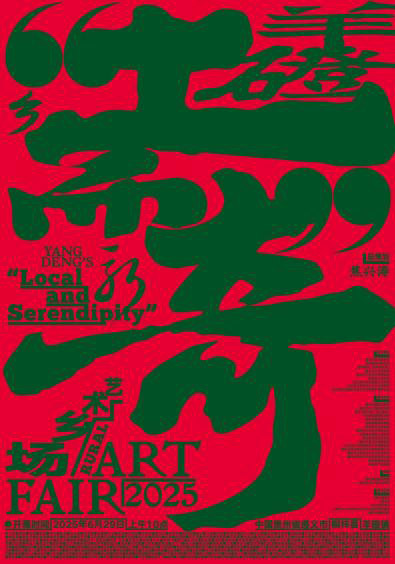

2025羊磴“乡土而新奇”艺术乡场海报及开幕合影(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

2025年6月29日,在贵州高原的热烈炙烤下,一个乡土而新奇的小镇迎来了不太寻常的一天。2025羊磴“乡土而新奇”艺术乡场在贵州省桐梓县羊磴镇开幕。在长达13年的艺术乡村实践中,村民们早已习惯面对“突发事件”,欣喜的是,每当出现这样一群“外来物种”时,羊磴小镇的居民眼神里依然充斥着好奇与探索,他们会结伴而行,不断询问:“这里也是作品吗?”或下结论:“这个是作品!我们可以进来看看吗?”。羊磴小镇在“外来物种”的长期感染下,呈现出别样的风土人情和新鲜气象。

《羊磴羊》 江城 羊磴石、钢管、扣件 370*200*420cm (图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

开幕现场 (图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

开幕现场 (图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

一、羊磴之“土气”

“土”字在此有两层含义:一是“风土”,一方水土一方人,地域与自然环境的不同造就了各地风土分别。二是“土而奇”,源自当地的一句话“土耳其”,是形容一个人说话办事“土里土气”。本次开幕式中,“土气”最突出的地方便是羊磴艺术馆及其附近。这里聚集着从羊磴风土和“土气”为原点,挖掘后形成的艺术作品。艺术家们将羊磴本地人和生态的“土气”转化为非常态日常,使其和谐融入乡土而新奇的羊磴小镇上。

羊磴乡村美术馆现场 骑恐龙的胡馆长(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

羊磴乡村美术馆现场 (图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

羊磴土壤肥沃,生态系统繁多。2016年在国家脱贫政策的扶持下,羊磴涌现出大批生态护林员。2025年,羊磴生态艺术之《护林员项目》正式启动,目前项目分为护林员工作记录、护林员视角实验电影、护林员与艺术家共创三个部分。分别从护林员个体记录、实验电影以及艺术家与护林员共创进行呈现。《护林员计划》在已形成的特色地域生态下用艺术的方式被人们看见,护林员也能够因此感到自身真切的存在,从“土”出发,扎根于“土”,实实在在,真真切切。

《护林员计划》 2025年集体创作:焦兴涛、娄金、付臣亮、廖登海、莫丹洋、全安权、等…(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

《蓝色家园+往日心事谁来猜》莫丹洋蓝晒照片、石头尺寸可变2025年(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

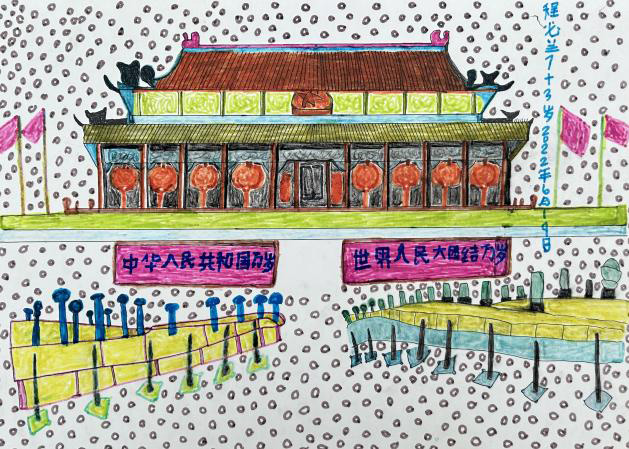

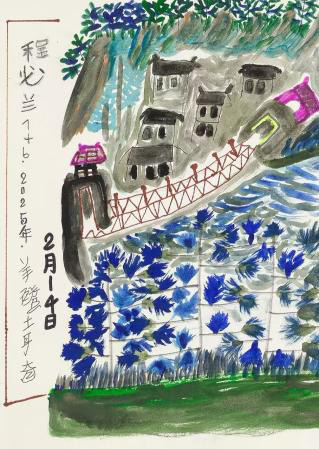

羊磴之所以能在众多艺术乡村实践中脱颖而出和形成如此夸张的时间跨度,除了艺术家们的不断探索之外,与“土生土长”的本地居民有着密不可分的关系。75岁的程必兰奶奶作为素人艺术家,多年来的绘画一直展现出羊磴人特有的鲜活精怪,她于2025年3月份“羊磴在北京”的展览中来了一趟北京,这幅近乎长达十米的画作便是以此为契机创作。她用绘画朴实又可爱的记录北京之行,“土里土气”又如此灵动。在本次乡村艺术课堂环节中,程必兰奶奶叙述了长卷《羊磴到北京》的创作思路和过程,还有老照片《一家人系列》的作品介绍。与此同时,她的孙子付臣亮作为羊磴艺术协会的秘书长,通过在羊磴的不断实践中找到了与自身创作的契合点及实验场。认为2025年第三届“土而奇”的创作方法、参与人员范围都有巨大突破,并将其视为羊磴新起点、新阶段。从土壤中滋出嫩芽,到长成参天大树是需要时间的。

《羊磴到北京》程必兰、郑菁、付臣亮纸本丙烯0.3x9.56米2025年(图片由付臣亮提供)

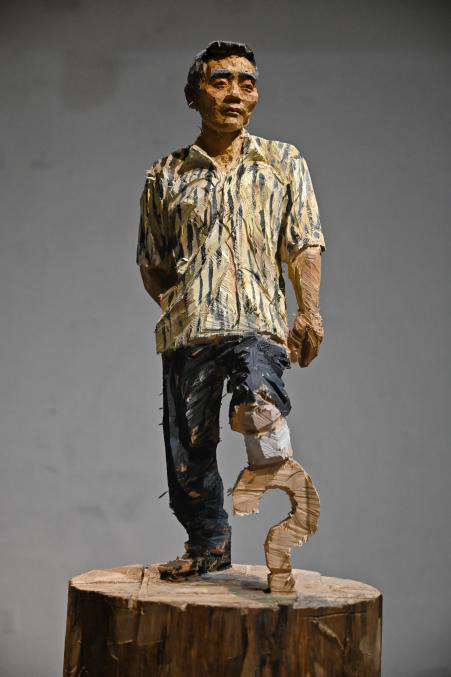

《木雕速写——羊磴》用看似轻松的“笔触”雕出最真实的羊磴人,这次看到邓坤时,他正在雕羊磴的羊,浑身被木屑包裹,皮肤被晒得黝黑发亮,而眼神比从前清亮了些许。艺术家自述中提到:“我要求自己必须每天雕完一个人,不是因为赶进度,是因为时间的限制会激发出爆发力和果断力,能有力体现在木雕作品上,即便有表达不太好或者失败的,它也显得真实。”他选择的雕刻角色也十分有羊磴感,除了胡馆长、羊磴的羊之外,其中王静的“问号腿”作为羊磴“土而奇”的经典一瞬也被纳入其中。

《木雕速写——王静》邓坤香樟木2025年(图片由邓坤提供)

《木雕速写———羊磴》邓坤香樟木2025年(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

羊磴河之湍急是路过之人无法忽视的存在,几乎都要驻足一观。于是羊磴镇的居民便经常趴在桥头上俯视羊磴河。《涨水》这件作品以羊磴河汛期的自然现象为主题,艺术家张超、付臣亮将这一现象通过艺术的方式重构了出来。他们收集羊磴百姓的旧衣,制作成50余具“拟态群像”——稻草人。即百姓替身,它们俯身桥栏,集体凝视着初涨的羊磴河,构成一场由旧衣与草屑完成的静默观礼。这一幕既熟悉又陌生,既日常又戏剧,形成一种独特的视觉奇观。

《涨水》张超、付臣亮旧衣服、植物尺寸可变(约50余组稻草人装置)2025年(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

二、羊磴之“人气”

除了“土气”之外,羊磴的“人气”也是本次活动较为突出的特点,其中“人气”既有灵动的“人气儿、人味儿”又有“人气”聚集的意思,我们能够在各种作品中看到羊磴有“人气”的“群像”。众所周知,艺术家与居民的合作式艺术已在羊磴小镇持续多年,合作方式也随着时间而不断深化清晰,形成了很多参与式作品。在“人气”满满的羊磴镇上,居民与艺术家合作共生、合作共赢,并进行持续性的发展。

首先,门面美术馆的艺术协商是需要挑战长期维系关系的艺术实践,作为一个半公共空间,艺术家需要直接面对羊磴小镇各个老板的本心,因为其中必然包含经济问题,想要形成长期合作的协商关系,这比平常的参与式艺术多了些“生猛”与真实。在今年的艺术实践当中,众多门面美术馆的老板都与艺术家签订了门面美术馆馆长聘书和协议,在艺术协商中制定规则。

门面美术馆——姬式酒坊 馆长李显军 老板姬小军(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

除门面美术馆以外,艺术家张增增又和当地居民李小松进行了再一次合作,他们以村里常年见不到父母的孩子们为契机,将孩子们的思念转化为简笔画太阳的灯光路径,悬挂在树上,并运用手摇的方式发电,将孩子们的思念具象化。将羊磴最活泼的一批“人气儿”聚集起来,用光芒照亮思念。

回家的光张增增&李小松综合材料2025年(图片由羊磴艺术合作社提供)

开幕式聚集了各方人气,四面八方来的人气汇聚于此。艺术家任佳借由此“人气”进行了一场别具一格的拍卖会,她选择了羊磴素人艺术家和门面美术馆相关的物件进行拍卖。任佳表示这件作品需要现场应变能力,她甚至加入了戏剧化的即兴表演的性质,现场氛围十分高涨。

2025年羊磴艺术乡场拍卖会现场 (图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

羊磴艺术合作社发起人焦兴涛在《中国式公共艺术》中提到:“乡村公共艺术形态的最大特点就是有血有肉、有声有色,具有“出演”的性质——每个人既是演员又是观众,通过围观、聚集来参加、参与,共聚同乐。”

三、羊磴之“新气”

经过多年沉淀,本次艺术乡场的开幕也显现出很多羊磴的新气象,与时俱进的新科技使得羊磴不光在乡村艺术实践上不断推进,还引进了新地域的艺术家进行创作实践,允许国际国内的新地域文化进入羊磴,从四面八方带来新鲜事物,潜移默化的影响着未来图景。

2024年,在人工智能的背景下,艺术家们开始了新科技——AI与羊磴的一系列探索,《羊磴AI小镇》通过记录羊磴当地人对羊磴未来发展的种种想象作为文本数据,结合现场实景拍摄通过SD工具进行分帧图像生成与合成。本次羊磴AI实践将羊磴以往的“著名景点”和已有“艺术作品”用AI做成活泼的动画,将羊磴焕然一新,尽显生机。

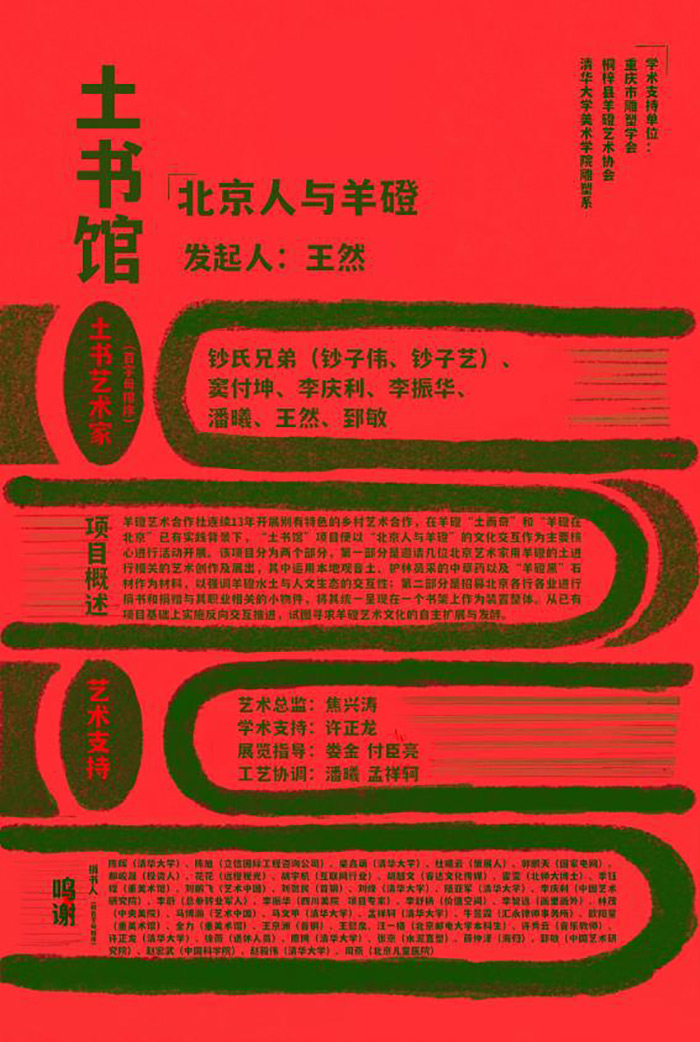

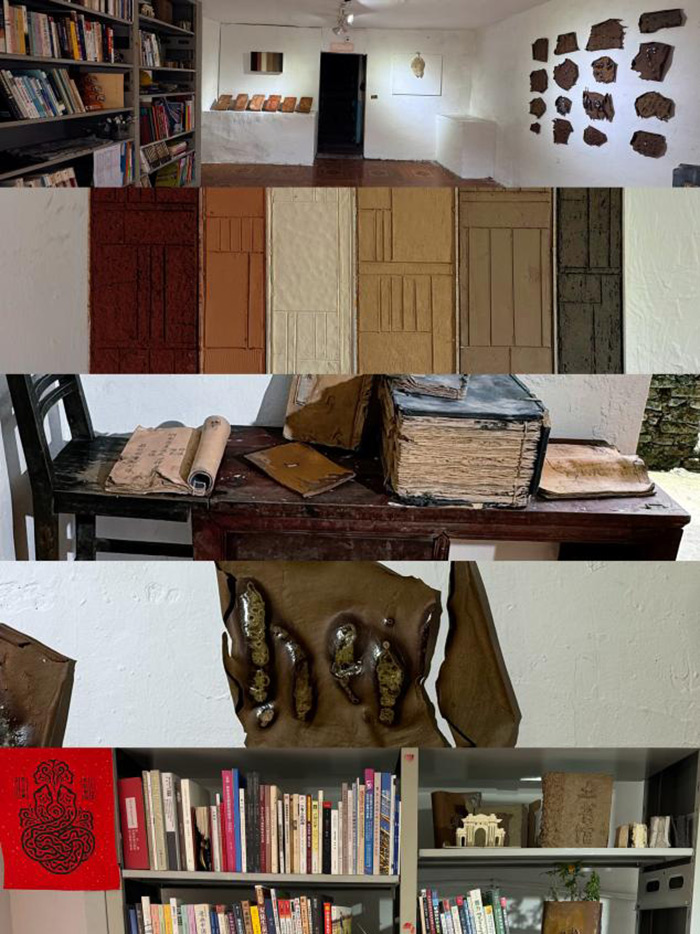

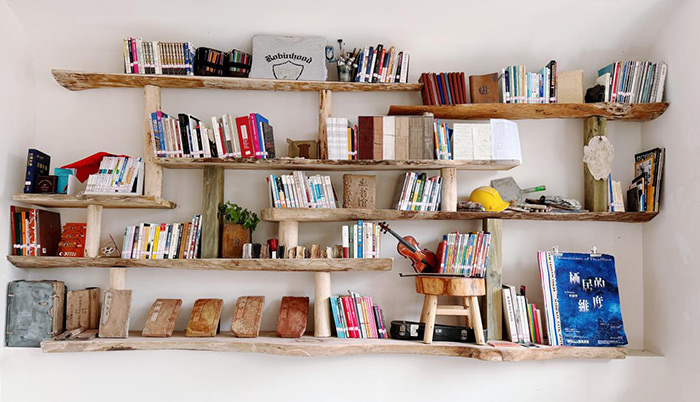

本次艺术乡场除新科技以外,还以艺术的形式从羊磴之外带来新鲜的地域文化。《土书馆——北京人与羊磴》意在探讨地域文化交互,项目发起人王然以策展人杜曦云在2025年3月策划的“羊磴在北京”展览作为先决条件,实施反向交互推进,试图进行一种文化回应。为了将新鲜的“地域特征”带入羊磴,她邀请了一些北京艺术家用羊磴的土进行书籍相关的艺术创作及展出,其中运用了本地观音土、护林员采的中草药以及石材作为材料,强调羊磴水土与人文生态交互性。并招募北京各行各业人员进行书籍及其职业相关的小物件捐赠,将其统一作为装置整体。使得新地域的能量注入、助力羊磴的实践发展。

土书馆项目海报及临时现场(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

土书馆项目新现场(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

而德国艺术家 Dieter Detzner与意大利艺术家Anna Forlati的参与又使得羊磴艺术乡场与国际接轨,他们都各自为羊磴进行创作,Dieter通过给予作品人性化命名的方式,让作品拟人化,凸显与人之联系,做了一件装置作品。Anna从当地儿童角度出发在街道上绘制与当地故事相关的黑板画。他们周围经常围着一群小朋友,他们害羞又想和外国人搭话,由于他们的出现,为小镇带来新鲜的探索。

羊磴艺术协会2025年第二次理事会(图片由桐梓县羊磴艺术协会提供)

开幕当天,还举办了羊磴艺术协会2025年第二次理事会、羊磴艺术协会第一届第三次会员代表大会、第三届“中国•羊磴”学术论坛暨羊磴乡村艺术课堂等系列活动。本此艺术乡场活动将持续到2026年6月。据悉,羊磴即将持续走向全国各地进行展览。在艺术活动上会持续推进羊磴镇艺术积分、生态艺术(即护林员)项目,并持续发掘民间艺术家,构建更加完整的羊磴艺术生态。(作者:王然)