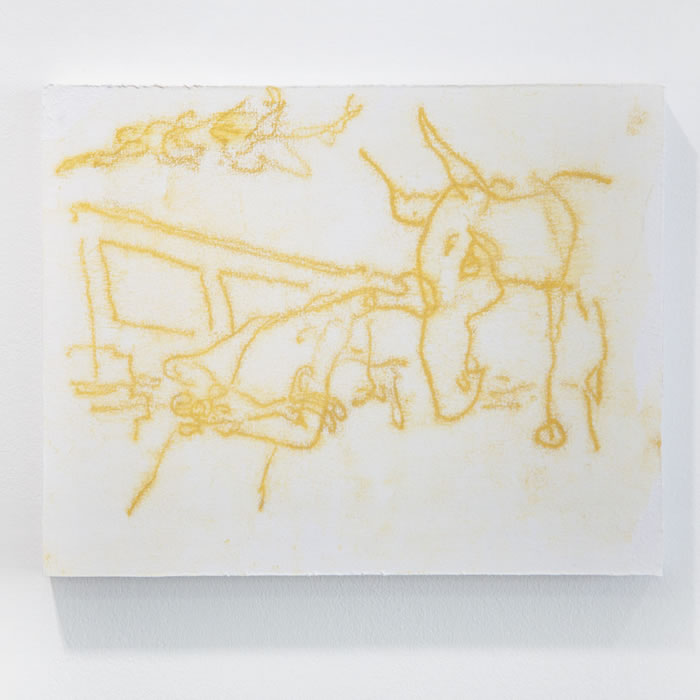

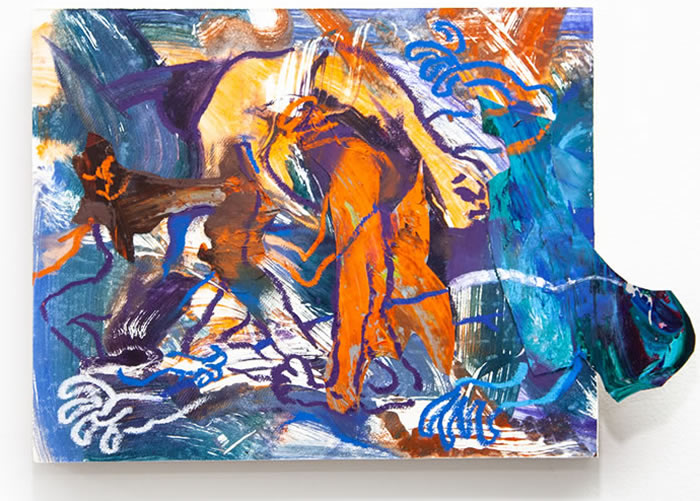

Mr. Donkey’s Daydream,11.75” x 15”,Oil, oil pastel, and acrylic collage on board,2024

文_付朗

第一次看到龚若愚的画,就被他画面上迸发出的情绪牢牢抓住。那是他2024年底的一系列作品,蓝驴的形象以不同形态出现在画面中,有的脖子上坠着铃铛、有的双眼蒙上眼罩,作品特意突破画框边界进行了雕塑和综合材料的拓展,更加剧了整体的视觉冲击感,似乎隔着屏幕都能听见驴子的嘶吼声。

Mr. Donkey Messed Up,14” x 17”,Oil, nail, jute twine, and bell on board,2024

Untitled (Grind Ready),10” x 9.5”,Oil, oil pastel, and dura-lar collage on board,2024

无疑,若愚笔下的驴是具有象征意味的。而他近期在纽约A Space Gallery举办的最新个展“笑点之下”(Beneath the Punchline)则让人看到在不到一年的时间里这位青年艺术家的探索和蜕变。在具象与抽象,视觉与语言的转译之中,他的作品更加成熟而松弛,更重要的是,随着形象的隐匿,潜意识浮现并得以于伸张真实的自我,让我们聆听到“笑点之下”,一位游走于中美艺术教育背景下的青年艺术家的困境、挣扎、黑色幽默中的自嘲,与笃信当下的执着。

文化碰撞与身份重构:从“拉磨的驴”到跨文化的自我觉醒

“驴”的意象成为贯穿龚若愚创作的核心隐喻。这一形象其实在艺术史中并不少见,给人印象最深的是弗朗西斯科·戈雅(Francisco Goya)的《狂想曲》(Los Caprichos,亦译为《奇想集》),他通过寓言中动物和夸张的角色来影射所谓文明社会中的弊病和荒谬,而戈雅笔下的驴常指涉那些缺乏独立思考、盲目追随权威或传统的人。

弗朗西斯科·戈雅笔下的驴

在中国文化中,驴甚至有着极为矛盾的隐喻:有人认为它温顺而吃苦耐劳,有人则称其为愚钝、固执的“黔之驴”。受相声“铃铛谱”的启发——驴拉磨时挂的铃铛叫“偷嘴铃”,铃铛响起代表它正在工作,铃铛一停则说明它在偷懒儿,便会招致主人的鞭打——龚若愚认为自己既是那头驴,又是持鞭者。他将自身投射为“驱策者”和“被驱策者”的双重角色,在跨文化语境中不断激励自己、鞭打前行。

这让我想起《大话西游》片尾里的那句经典: “他好像一头驴(狗)啊…”而深入了解龚若愚的留学经历和创作,我更想说,他应该是头“倔驴”。

Two Seconds of Eloquence,12” x 14”,Oil, oil pastel, and dura-lar collage on board,2024

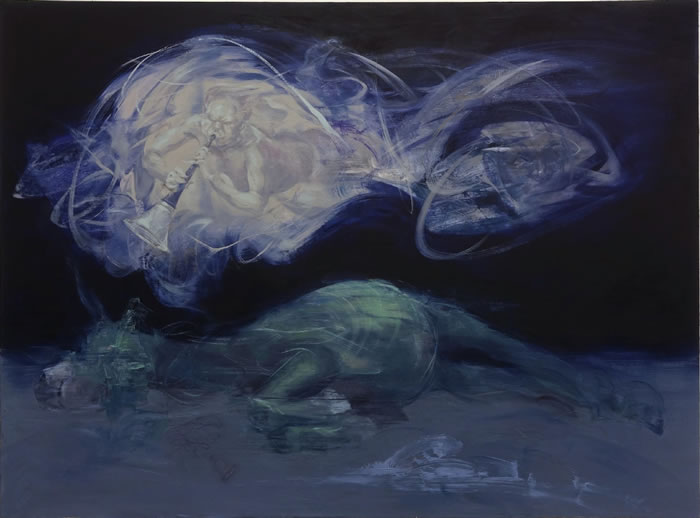

Regression — Babes’ Battle,61 x 48.75”,Oil, oil pastel, and acrylic collage on canvas,2024

Mr. Donkey’s Death,36 x 48”,Oil and Pastel on Canvas,2024

No Tomorrow,10.5 x 9 x 4.5”,Oil on warped steel sheet,2024

出生于北京的龚若愚打小就喜欢连环画、小人书,图像对他的吸引仿佛一种本能的召唤。10岁时,他开始学习素描并慢慢接触油画,15岁到美国上艺术高中便开始接触艺术史、雕塑、版画、纺织、服装等各门专业。本科就读于美国罗德岛设计学院的龚若愚是插画系的荣誉毕业生,而他现就读于纽约艺术学院油画系攻读硕士。在学画这条道路上,龚若愚始终知道自己要什么,美国插画系的教学更注重多元探索和实验,于是大二疫情期间,若愚便回国进入中央美术学院写实油画创作高研班进行深造。“国内教学非常重视技法的夯实,对米开朗基罗、卡拉瓦乔等都有深入的研究,我当时感觉自己像一个混入油画系的插画生卧底,但这份经历对我非常重要——我的手能够准确的遵循心,即使是无意识的流淌也不会跑形。”

No Pause,9.25 x 16.25 x 2.25”,Sculpey, acrylic, canvas, oil, dura-lar collage, nail, bell, jute twine on board,2025

Lunch Break is Over,12.25 x 17.5 x 2.75”,Sculpey, acrylic, oil, dura-lar collage, nail, bell, jute twine on board,2025

龚若愚的创作脉络深刻映射了中西艺术教育体系的碰撞,而目前看来,他在这场“碰撞”中为自己争取到了主动权。国内打下扎实的造型能力,加之美国艺术院校打破常规的实验性培养,这种“一松一弛”的折衷主义痕迹在其创作中尤为显著。正如他自己所言:“中国学院派严谨,美国艺术圈反传统,我不想站队,只希望博采众长。”

在无意识行动中找寻自我的情绪边界

从具象的驴到2025年新作,其中的蜕变显而易见。

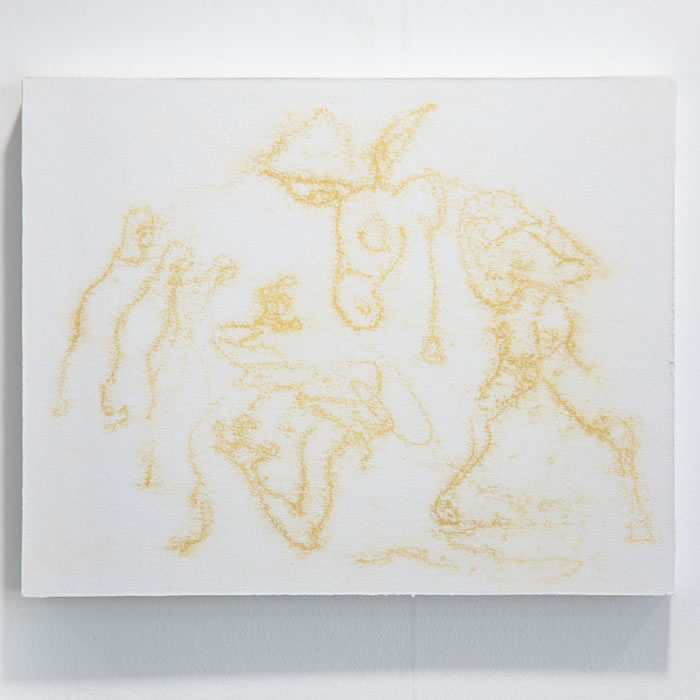

The Usurper

Mr. Donkey_s Death II

Untitled(oh my brother!)

在早期作品中,我们看到“画什么”对龚若愚来说似乎还很重要,十年专业的传统训练让他能够通过绘画、拼贴甚至雕塑等多元方式满足和丰富其作品期望的叙事性。然而个展“笑点之下”却给了我们不同的面貌,驴的形象渐渐从画中隐退,抽离成纠缠的线条,图像看似隐晦,但绘画痕迹跃然成为了语言的可视觉化呈现,寓意在其间若隐若现。如果说叙事性需要具象来承载内容,那脱离叙事的桎梏,感受力表达便如同一匹脱缰的野马。同样,从受众角度,过分写实往往容易剥夺观众的感受空间,而龚若愚的新作品就如同抽丝剥茧,留给观者更多想象余地,参与到创作的延续和发展中来。

“去图像化”的努力下,是个体思想和感受的浮现与强化。

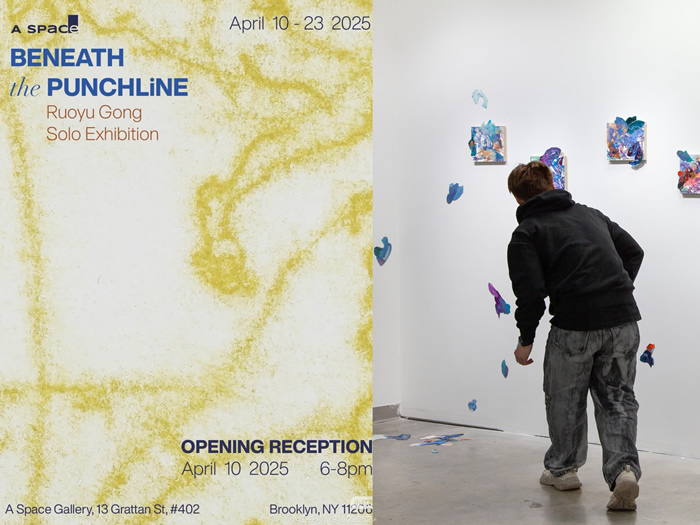

龚若愚纽约个展海报(左)及正在布展的艺术家龚若愚(右)

龚若愚纽约个展现场

“在美国有这样一句话:‘Have your cake and eat it, too.’这有点鱼和熊掌兼得的意味,我是被这句话触动的,它应该是‘两全其美’的意思。国内的文化传统是——为了让他人理解,我可以让渡自己的感受;但在西方,似乎更把张扬自己的主张放在首位,而很多时候这样反倒可以‘eat it, too’(通吃)。过去,我会为了追求绘画对象和呈现的内容而把自我放在次位,而近期创作中,我把自己前置,更强调自我的表达,结果(画面的内容叙事)就不那么重要了。”龚若愚这样解释,并在创作方式上进行了新的探索。

龚若愚创作及布展现场

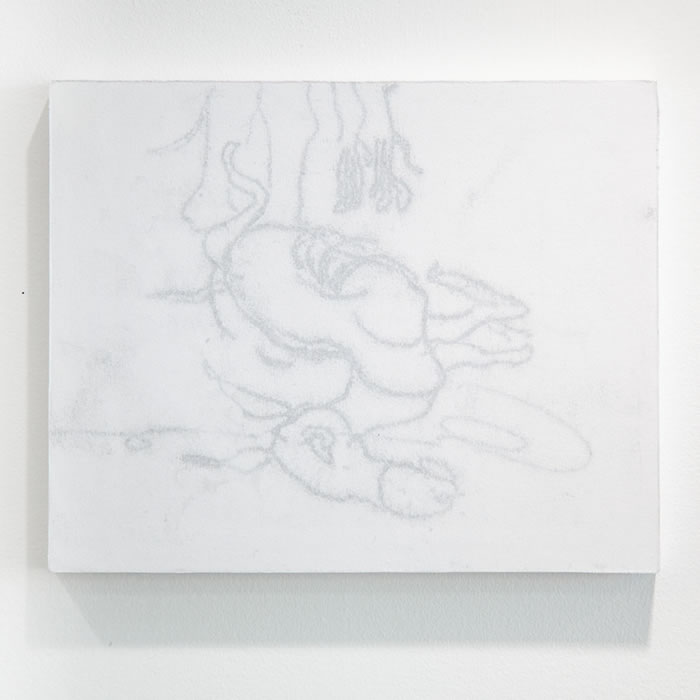

传统油画让这位青年艺术家觉得“一眼望到了头”,于是龚若愚尝试通过不同创作方式抵达自己的彼岸。并未受过专业版画训练的他发现版画制作总会呈现出其不意的结果,这种不确定性反倒令创作更加松弛,帮助他打开自己,拥抱变化,用一种“玩的态度(playful attitude)”去找寻更真实的自己。于是,龚若愚以醋酸纤维板为媒介,通过滚轴转印色块、铅笔压画、镜像复写甚至泼洒等方式,使画面生成过程充满不可控的随机性。在这一转印的过程中,镜像的图像带来了与创作初始相异的陌生感,艺术家必须赶在墨彩干掉之前进行创作的延续,这样的限时性令龚若愚不得不放弃传统油画中对画面极致追求的理性,而释放出潜意识追赶即将干涸的墨迹。

Due Date

Savory Droplet

艺术家将这一创作形式归于单版画(monotype),但我认为他其实突破了版画的维度,而是通过镜像转印、丙烯速干等特性,将中国水墨的“书写性”与西方的自动主义(Automatism)相结合,在行动中释放无意识,在无意识中探索并不断显现自我的情绪边界。在这一过程中,他绕离了最初的“主观能动性”,而其抵达和释放的才是最本质的“真实”。这种在未知性中“以手追赶潜意识”的创作方式真的很容易令人联想到杰克逊·波洛克的行动绘画,而这样迅速的创作方式也反过来作用于龚若愚的油画表现,令他的线条更加随性和生猛。

Untitled (sunk costs)

Watch Your Steps!

除此之外,他还通过拼贴元素进一步打破作品的边界:调色盘残骸被剪裁为不规则形状,转印复刻的亚克力版在肢解后被嵌入画面……龚若愚形容自己的创作为一种冥想与内观:“脑海中的场景就如同拼贴一样从来不是规则的,它的形状正契合了我的情绪边界。”

展厅现场

的确,龚若愚的媒介实验本质上是一场“思绪可视化”的转译行动,艺术家让渡主观能动性,通过创作行动中的不确定性激发潜意识,将抽象的情绪具象为“不规则的边界”,最终通过视觉形态记录意识的流动痕迹。在此过程中,创作目标从 “完美的叙事性画面”转向对自我表达的绝对忠诚,而其过程本身亦不断拓展着艺术家的个人张力和情绪边界。

再次看向若愚画面中纠缠的线条,它们不正是“思绪”的形状么?

“笑点之下”的荒诞真实…

笑点,即相声艺术中的“包袱”。在捧哏与逗哏之间,龚若愚带给我们的不是一笑而过,而恰恰是笑点之下隐藏的无数欲语还休。

Whisper Louder

展厅现场

在他的作品中,我们不难发现其对语言、文字和绘画多种表达方式的敏感与链接能力,这似乎和他从小就钟爱连环画和讽刺漫画有关。在龚若愚看来,图像比文字更能延展出想象空间,而作品和标题之间是一种天然的互补,作品名称亦成为创作的一部分,它如同注脚,用诙谐、自嘲的语言补全画面外的情绪,或与创作时的心态相关。“不一定是正相关的逻辑,但能在画面之外增强一种指向性的延展。比如《Your Half is Flame…》灵感来源于王朔的小说,调色盘上的红蓝配色结合着虐恋的情绪,是一种撕扯的关系。”在视觉留白的诗意延续中,作品题目仿佛一种锚定的文化密码,将多义图像导向特定的阐释路径。

Your Half is Flame...

作为跨越北京与纽约文化土壤的90末艺术家,龚若愚通过自嘲解构留学生的文化撕裂感,假借中国传统相声的“包袱”既抛出了困惑与迷茫的真实处境,又勇敢的鞭策自己创新与尝试,在艺术探索中呼应着尼采哲学中酒神与日神的辩证关系,看似是对学院派传统的背离,实则更像是对全球化语境下跨文化个体困境的诘问。

驻足作品前的观众

然而,龚若愚始终如一头“倔驴”,硬生生将东西方文化碰撞中的自我身份探索转化为荒诞与理性交织的视觉语言呈现。他的艺术实践揭示了一个本质命题:在文化裂隙中,冲突并非终点,而是新生的起点。他巧妙地将自嘲转化为自省,将撕裂感升华为共生的可能。这种“折衷主义”既非对传统的背叛,亦非对潮流的迎合,而是以个体的真实体验为锚点,在荒诞表象下触及全球化世代的情感通途。当观众游走于“笑点之下”的展厅中,驻足于那些扭曲的线条与张扬的色块前时,他们看到的不仅是文化碰撞的寓言,更是一个关于如何在不确定世界中保持创作赤诚的答案。