央视网消息:百年岁月流转,青春热血未改。回望历史长河,一代代青年始终与祖国同频共振,时光奔涌向前,青春身影始终在接力奋进。央视新闻频道推出系列报道《奋斗在最美好的青春年华》,见证青春最亮丽的底色。南泥湾,曾是黄土高原上的一片荒地,自己动手,丰衣足食,正是自力更生、艰苦奋斗的精神,让它变成了“陕北的好江南”,来看第一集《垦荒者 正青春!》

在中国科学院植物研究所的温室舱里,科研团队正在对饲草作物——苜蓿的幼苗展开研究,这些“小草”却有着大作为。据中国科学院植物研究所研究员乐捷介绍,别看是个“小草”,它的蛋白质很高,能替代大豆饲料作物。每年,我国进口的大豆一个作用就是榨豆油,剩下的豆粕就是作饲料。苜蓿是非常好的饲草,而且可以利用盐碱地种饲草、养牛、养羊,人才有肉吃。一定要把饭碗端在自己的手里。当下,要坚持自力更生、艰苦奋斗的优良传统。

自力更生,艰苦奋斗,精神历久弥新。八十多年前抗战时期,4万爱国青年冒着炮火逆向而行,从各地奔赴延安,追寻救国曙光。乐捷的祖父乐天宇就是其中一名。

面对困难,边区的青年人以抗战到底的决心冲破封锁。在延安革命纪念馆,一株小草被陈列展出。边区缺纸,从杭州之江大学来的青年华寿俊就用延安的小草造出了纸张、货币;而更为严重的是缺粮、缺布,军队的鞋子都破得露出了脚趾头。

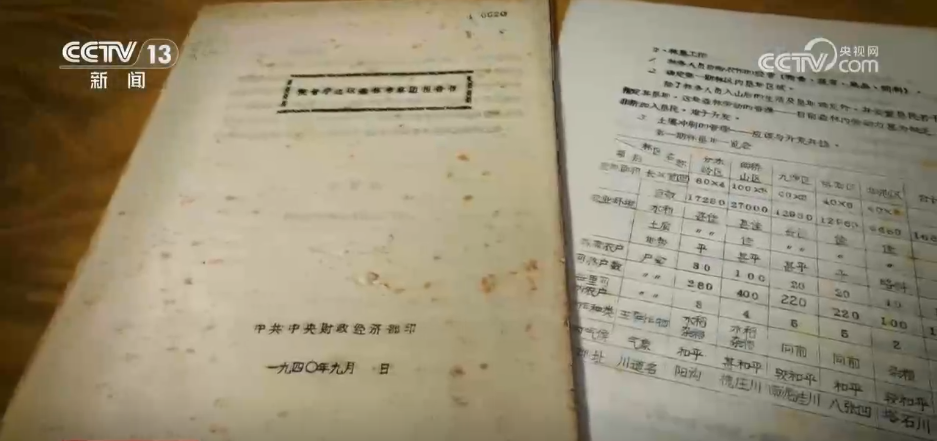

为解决粮荒,中共中央提出了军垦屯田的设想,可在贫瘠的黄土高原如何创造奇迹?延安自然科学院派出一支科研队寻找突破,带队的正是生物系主任乐天宇。他们采集了2000多个植物标本,摸清了各地的植被和气候条件。

“自己动手,丰衣足食”上到军旅长,下至马夫伙夫,大家一起生产劳动。兵工厂、纺织厂、粮仓,一样样从无到有,共产党人硬是把荒芜的“烂泥洼”建成了“陕北的好江南”,为抗战胜利打下基础。陕甘宁边区“劳动英雄”称号获得者华寿俊之子华晓宁说:“我从来没听过我父母说,当时的生活很苦,他们就是知道要付出青春和热血,达到美好理想。”

自力更生、艰苦奋斗,弘扬南泥湾精神,在乐天宇的母校中国农业大学,一支垦荒队跨越半个世纪,把青春奉献给改土治碱。

地处黄淮海平原河北省曲周县,上世纪六十年代,这里三分之一的耕地都是盐碱地,百姓吃粮常常要靠国家救济。1973年,七位农大老师来到这里,为旱涝盐碱问题找出路。百姓当时都担心,北京来的青年人能吃得了垦荒的苦吗?据中国农业大学曲周实验站副站长张宏彦回忆,老师们来了以后,他们就拿出了粮本,把粮本押在这儿,那意思就是就不走了,什么时候治好碱什么时候走。

在凭本买粮的时代,交了粮本就等于压上了全部身家。年轻的农学人和农民联手,挖渠治土,让贫瘠的土地长出了小麦、玉米,让百姓口粮自给自足。

垦荒者,正青春,一代又一代接力奋斗!2009年开始,派往曲周县的垦荒队迭代成为中国第一个科技小院,农大的研究生在这里种田、管粮、堆肥、追肥,把“论文写在田间地头”。焦小强就是最早一批科技小院的研究生,如今已经成长为最年轻的副教授。扎根曲周15年,他的皮肤已经晒得定了型。中国农业大学曲周实验站副教授焦小强说:“这种‘自讨苦吃’是对自己心灵的淬炼。我们对于研究生也有个很重要的评价标准:这个学生如果被村民请吃饭请的次数多,就说明这个小伙子做在村里面做工作做得好,能够跟农民融入到一片,形成农民愿意接受的技术,同时能够给农民带来切切实实的好处。”

在农大学子不断耕耘下,曲周全县已经实现了亩产1吨粮食作物的突破,为全国的中低产田打出了增产的样板。眼下,农大学子又向更高的粮食产量发起挑战。