【学习贯彻党的二十届三中全会精神】

传播力决定影响力,话语权决定主动权,国际传播能力是一个国家综合国力的重要组成部分。当前,中国同世界的联系更趋紧密、互动更趋频繁,提升国际传播效能,增强国际话语权,成为我们需要练好的“基本功”。党的二十届三中全会提出,“构建更有效力的国际传播体系”。习近平总书记强调:“要不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。推进国际传播格局重构,创新开展网络外宣,构建多渠道、立体式对外传播格局。”面对纷繁复杂的国内国际形势,面对新一轮科技革命和产业变革,面对人民群众对美好生活的新期待,我们需要进一步深刻认识国际传播的时代价值,精准把握国际传播的特点,着力构建更有效力的国际传播体系,为推进中国式现代化营造良好的外部舆论环境。

1.深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性

国际传播是不同国家和地区之间沟通交流的重要纽带。加强国际传播能力建设、做好国际传播工作,对于提升国家文化软实力,推动中华文化更好走向世界,形成同新时代中国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权,营造良好的外部舆论环境,起到至关重要的作用。构建更有效力的国际传播体系,是建设文化强国的重要内容。

提升中华文明传播力影响力的时代要求。当今世界百年未有之大变局加速演进,中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。提升中华文明传播力影响力,既面临新的战略机遇,又面临新的时代挑战。一方面,近年来随着中国经济的快速增长和国际地位的提升,国际社会对中国的关注度越来越高,越来越多的国家愿意倾听中国声音,这为中华文明走向世界提供了良好契机。另一方面,由于历史、语言、文化背景的差异,中华文明在国际传播过程中常常遭遇误读和偏见,甚至被故意抹黑,影响中国在国际社会的正面形象。改革开放以来,我们取得了举世瞩目的发展成就,国际地位和国际影响力大幅提升,但在国际舆论场一定程度上还面临“有理说不清”“说了传不开”“传开叫不响”等问题,迫切需要更有效地表达自己的观点和立场,以赢得更多的理解和尊重。在全球信息流通中,掌握话语权是提升文化影响力的关键。加强和改进国际传播工作,提升中华文明传播力影响力,是时代赋予我们的重要使命。

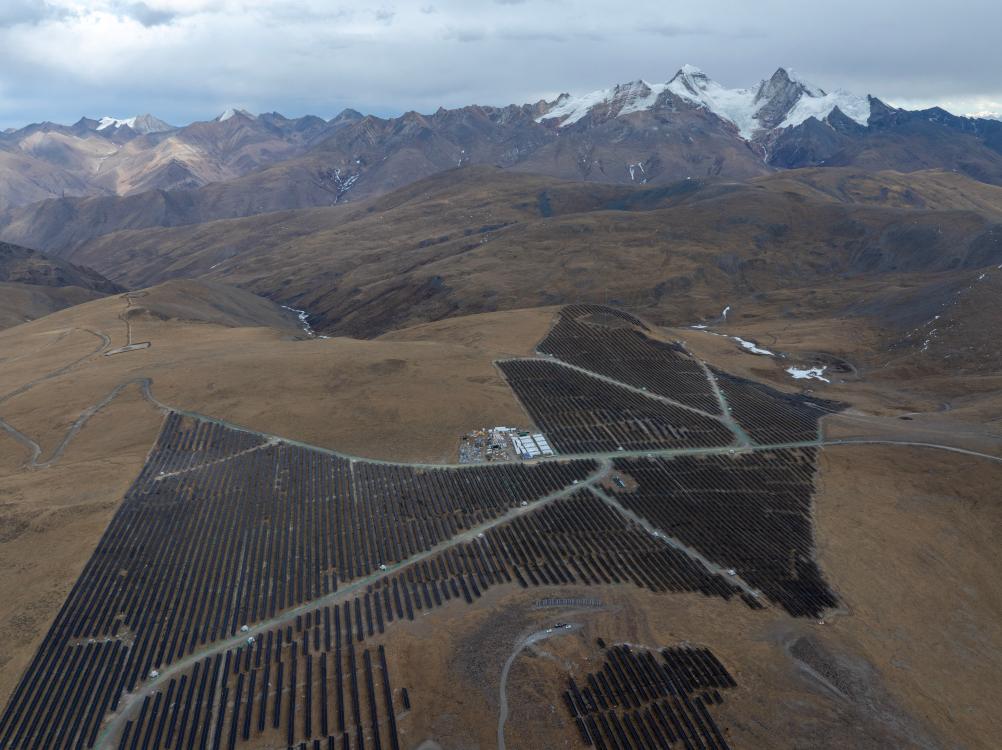

适应新一轮科技革命和产业变革迅猛发展的迫切需要。从历史上看,信息技术的每一次革新都会成为推动传播领域变革的重要力量。当前,我们正置身于一场前所未有的技术浪潮之中,人工智能、大数据、基因工程等前沿科技领域不断取得突破性进展,这些技术不仅催生了大量新产业、新业态和新模式,还深刻改变了国家间的信息交流与文化传播模式。信息传播的速度、广度和深度都达到前所未有的水平,全球范围内的信息传播更加便捷和高效。与此同时,这些技术的广泛应用也深刻重塑了媒体结构、舆论生态和文化业态。新兴媒体凭借传播速度快、互动性强等特点迅速崛起;各种声音和观点交织在一起,形成了复杂多变的舆论格局;文化业态也在不断创新和变革,日益呈现多样化、融合化和智能化的特点。为此,紧跟时代步伐,加强国际传播能力建设,推动国际传播的数字化、信息化转型,提高我国在国际舆论场的话语权和影响力,显得尤为迫切。

推动全球文明交流互鉴的题中应有之义。历史告诉我们,只有交流互鉴,一种文明才能充满生命力。中华文明正是以开放包容、兼收并蓄的姿态,在与其他文明的不断交流互鉴中茁壮成长、繁荣发展、历久弥新。人类创造的各种文明,彼此交相辉映,共同构成了一幅波澜壮阔的人类智慧画卷。习近平总书记深刻指出:“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”随着经济全球化深入发展,各国之间联系日益紧密,不同文明间的交流互鉴已成为大势所趋、潮流所向。然而,由于各方面的差异与分歧,文明之间的隔阂与误解依旧存在。国际传播作为沟通不同文化、促进文明互鉴的桥梁,其重要性愈发凸显。一个更加包容、更有效力的国际传播体系,能够跨越语言的壁垒,消融文明的隔阂,推动各国人民增进理解,在形成国际社会广泛共识的基础上建立更为紧密的合作,为推动全球文明交流互鉴、促进人类文明共同进步提供有力支撑与坚实保障。

2.坚持系统观念,着力构建更有效力的国际传播体系

构建更有效力的国际传播体系,无疑是一项复杂的系统工程。我们应准确把握国际传播的内在机理,遵循跨文化传播的内在规律,敏锐洞察全球信息传播的新趋势、新动向,适应不断变迁的传播生态,积极拥抱新技术革命带来的无限可能,讲好中国故事,传播好中国声音,展现真实、立体、全面的中国形象,让世界更好地理解中国。

构建多渠道、立体式对外传播格局。对外传播,意味着我们要拓宽视野,了解风格迥异的各种文化,与不同国家的人民平等交流、互学互鉴。因此,重塑多渠道、立体式对外传播格局是国际传播的内在要求。一方面,适应全球传播格局变迁,打造多主体、宽领域的传播生态。促进宣传、外交、经贸、旅游、体育等领域协调配合,推动相关部门、媒体、智库、企业、高校等主体协同发力。充分利用新兴的互联网媒体(如社交媒体平台等)、移动媒体(如手机短信、App推送等)和特定领域的专业媒体(如学术期刊、行业资讯平台等),扩大信息的覆盖面,提高传播效率。另一方面,科学制定传播策略。针对不同受众开展多层次、多样化传播,从国家层面的宏观宣传到地方特色的微观展示,从官方媒体的权威发布到民间声音的多样表达,均应着力探索内容创新、形式创新、载体创新、话语创新,打破单一的信息传递方式,综合运用文字、图片、音频、视频、游戏、动画等数字媒体技术,力求生动活泼、精准传播、全面覆盖。

加快构建中国话语和中国叙事体系。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。在这一时代背景下,我们的国际传播工作必须紧扣国际舆论关切,通过生动、具体、真实的故事,展现中国在各个领域的巨大成就和独特经验。这些故事不仅要有深度,还要有温度,能够触动人心,引起共鸣。习近平总书记强调,“要立足中国大地,讲好中华文明故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。要讲清楚中国是什么样的文明和什么样的国家,讲清楚中国人的宇宙观、天下观、社会观、道德观,展现中华文明的悠久历史和人文底蕴,促使世界读懂中国、读懂中国人民、读懂中国共产党、读懂中华民族”。聚焦国家发展大局,打造具有中国特色的标识性叙事话语。这些话语要能够准确反映中国的发展理念、发展道路和发展成果,同时要具有国际视野和全球意义,能够引起国际社会的广泛关注和认可。注重表达的多样性和针对性,根据不同地区、不同文化背景的受众的不同需求,实现全球化表达、区域化表达、个性化表达。强化国际传播的学理支撑,积极建构中国自主的知识体系,从中国实践中提炼富有学理性的新思想、新理论、新表述,更加充分鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量。

善用文化文明的力量。文明如水,润物无声,能够跨越国界,沟通心灵,搭建起彼此理解与尊重的桥梁。一方面,深入实施中华文明全球传播工程。在博大精深、绵延不绝的中华文明中,深入发掘那些超越历史时空、跨越国界、经久不衰、富有永恒魅力的文化精髓,传播那些既蕴含深刻哲理和人文精神,又具有当代价值的文化精品,讲清楚中华优秀传统文化的历史渊源、鲜明特质及当代中国价值观念,讲清楚中国式现代化道路的世界文明意义,增进国际社会对中华文化的理解和认同,推动不同文明之间的交流互鉴。鼓励支持中华文化优秀作品国际推广,通过新渠道、新方式推动优秀文化作品“出海”;支持作家、艺术家和专家学者扎根生活、潜心创作,创造一批熔铸古今、汇通中外的文化作品,向世界大力传播当代中国文化创新成果,全方位、多角度展示中华文化的独特魅力。另一方面,推动文明交流双边多边合作机制建设,广泛参与世界文明对话。文明对话是人类文明交流的重要载体。习近平总书记向首届世界古典学大会致贺信指出:“中国积极致力于推动文明传承发展,加强国际人文交流,促进全球文明对话,注重从不同文明中寻求智慧、汲取营养,愿同各方一道,践行全球文明倡议,携手解决人类共同面临的各种挑战,共同推动人类文明发展进步。”因此,应加强国际人文交流合作,探讨构建全球文明对话合作网络,丰富交流内容,拓展合作渠道,促进文明传承发展、推动文明交流互鉴,让世界文明百花园姹紫嫣红、生意盎然。

不断探索国际传播新模式。科技是驱动国际传播范式与格局更迭的核心要素。目前新一轮科技革命方兴未艾,新的信息技术迅猛发展,在国际文化传播领域不断催生各类新业态、新应用、新模式。特别是生成式人工智能等新技术,正掀起新一轮智能知识生产和信息传播革命,对国际传播产生多维影响。我们应把握智媒时代为国际传播创造的广阔机遇,探索多样化的传播渠道,拓展中华文化国际传播的平台和通道。充分利用现代社交媒体平台进行文化传播,通过游戏、视频、图文等形式分享和介绍中华优秀传统文化,打造数字化、网络化、智能化的文化传播平台,利用算法推荐和数据分析,实现文化内容的精准推送和个性化定制。同时,运用虚拟现实和增强现实技术,打造沉浸式文化体验,让受众能够身临其境感受文化的魅力,实现文化传播数字化赋能、智能化转型。大力推动文化业态创新。基于人工智能、5G、云计算等前沿技术,从现有文化产业各领域叠加衍生出新环节、新链条、新形态。鼓励和支持文化企业创新,推动文化产业与科技、旅游、教育等领域的融合,拓展文化传播渠道。此外,应善用情感表达,促进情感共振。借助多样化、场景化、智能化的网络空间,创造更有说服力、感染力、共情力的表达方式,搭建起人文交流、民心相通的桥梁,更好地与世界联动,更加生动立体地展现丰富多彩的中国形象,推动中华文化更好走向世界。

(作者:张 一,系福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、福建师范大学马克思主义学院教授)